1 ...8 9 10 12 13 14 ...18 Análisis a los que todavía hay que agregar aquellos accidentes donde aparecen involucrados más de un elemento. Que en el caso de esta investigación se reducen a dos posibilidades: aire-tierra y agua-tierra.

Con respecto al primero de ellos (aire-tierra), se ha de advertir que son de muy baja ocurrencia; sin embargo, curiosamente en Chile existe uno cuyas repercusiones fueron de alcance mundial: la caída en 1972 en la zona del volcán Tinguiririca del avión que transportaba rugbistas uruguayos. Historia que en cuánto a lo que le compete a este trabajo, uno podría asumir que no corresponde considerarlo porque, según lo establecido, se trataría de un accidente aéreo... si no fuera por un inesperado “detalle” que lo cambia todo: hubo sobrevivientes. Quienes, a partir del momento en que el aparato se estrelló, dieron inicio a una interacción riesgosa en un ambiente de montaña vinculado a Chile (en estricto rigor, el avión capotó en el lado argentino); con lo cual, se justifica agregar a la recopilación los 8 decesos que se produjeron después de sucedido el impacto (Juan Menéndez, Liliana Methol, Carlos Roque, Enrique Platero, Gustavo Nicolich, Daniel Maspons, Diego Storm y Marcelo Pérez).

En cuanto a las situaciones agua-tierra, estas son más frecuentes; habitualmente personas que se encuentran desplazándose por un área silvestre y acaban por perder la vida en playas, ríos o lagos (ya sea por traumatismos, asfixia o hipotermia). Incidentes que son de difícil evaluación debido a que, para determinar si los eventos calzan con la accidentabilidad de la que trata este libro, los detalles de lo ocurrido importan. El deceso de un individuo por una caída a un río puede parecer a primera vista muy similar al de otra persona que se ahoga en un lago... hasta que se advierte que el primero era un excursionista que llevaba varios días caminando por un remoto bosque, mientras que el segundo era un adolescente que jugaba con sus amigos al lado de un estacionamiento de autos. Complejidad que se visualiza claramente en las finas decisiones tomadas que llevaron a la inclusión en el Listado Central de los casos de Exequiel Ortega (atrapado por el río Colorado en 1968 tras escoltar a un grupo que iba al Tupungato), el del excursionista Daniel Santibáñez (perecido por inmersión en 1989 mientras recorría el Parque Nacional Torres del Paine) o el del joven Sergio Ulloa (quien en el 2005 no volvió de una actividad cuando correspondía y sus restos aparecieron más tarde en el río Teno). Misma problemática que lleva, por otro lado, a la exclusión de los incidentes del ingeniero Miguel Sáez (quien en 1997 fue encontrado sin vida en el río Espolón), el del arriero Víctor Vidal (cuyo cuerpo sería ubicado en el río Paine poco después de salir a realizar un arreo en 1999) o el del escalador Martín Villarroel (llevado por las aguas del río Maule mientras se encontraba en el 2017 en el Valle de los Cóndores).

Ahora, los fenómenos originados por el “agua” que afectan la “tierra” no terminan aquí; también están los maremotos. Tipos de tragedias que no se consideran en este trabajo, porque su génesis destructiva se da en los océanos y, además, su accidentabilidad no tiene prácticamente relación alguna con las propias de los ambientes de montaña. Aunque... se admite que existen eventos particulares que técnicamente podrían cumplir los criterios formalizados; tal y como la destrucción por un tsunami “interno” de un caserío ubicado en las orillas del lago Cabrera el 19 de febrero de 1965. Una tragedia que se originó por una avalancha que se desprendió del cerro Yates; la cual, tras caer desde los 2 mil metros de altitud, terminó por vaciarse en el sector noreste del indicado lago, provocando una marejada que inundó los sectores ribereños y causó la muerte de por lo menos 28 personas.

Largas elaboraciones para, en resumen, dejar establecido que este estudio solo comprende aquellos accidentes fatales donde hay una significativa participación de la componente “tierra”.

Lo que lleva a la cuarta reflexión; una derivación de lo recién comentado y cuya lógica se expresa de la siguiente manera: si los maremotos fueron descartados de la investigación principalmente por ser desastres naturales de “agua”, entonces ¿eso implica que los terrestres sí habrían de estar incluidos? ¿Tales como las erupciones volcánicas o los terremotos?

Y la respuesta es no. Por una muy simple razón: los orígenes de estos se encuentran en dinámicas localizadas al interior del planeta; no sobre su faz. Lo que, dicho sea de paso, era el motivo para haber indicado en la definición de “ambiente de montaña”, que esta debe ser una región de la superficie terrestre (ver I.B.2).

Además que el tipo de accidentes como aquellos donde un sismo (o un flujo piroclástico) destruye una casa, no ilustra en nada el fenómeno que se está estudiando; aunque dicha construcción se localice en un área silvestre. No obstante, sí hay un caso especial: cuando tragedias como las descritas desencadenan caídas de roca o nieve que, después, son los que acaban por impactar a las personas; como lo sucedido el 28 de marzo de 1965 en el cerro La Campana, cuando, producto de un terremoto, una masiva cantidad de piedras impactó a 4 escaladores. Accidentes que sí corresponde agregar al estudio, porque se considera que su causa directa de mortalidad no es el movimiento sísmico en sí, sino que el derrumbe posterior (tipo de decisión que es discutible y que se aborda en mayor detalle en I.C.10).

La quinta implicancia es acerca de cómo se han de tratar los derrumbes.

Es decir, avalanchas, aludes, desprendimientos, aluviones, desmoronamientos o como se le quiera denominar a toda esa gama de peligros constituidos por la caída desde un punto alto de grandes masas de material (ya sea de nieve, tierra, rocas, lodo, hielo, agua, barro, etcétera). Mecanismo de accidentabilidad que, como históricamente se le ha rotulado como el peligro más letal que plantean los ambientes de montaña en el mundo, exige tener un especial cuidado en el modelamiento para asegurarse que este represente fidedignamente tal influencia.

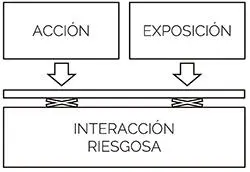

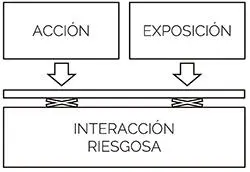

Para comenzar, se ha de recordar que lo que determina si un acto califica para ser visto como de interacción riesgosa es la combinación cualitativa de las variables que la componen: la acción y la exposición (ver I.B.4). Estableciéndose entre ambas un ejercicio de ponderaciones que, por supuesto, varía según cada evento; por ejemplo, si se pretende ascender el cerro Morado en el Cajón del Maipo, para luego bajar esquiándolo, ambos factores tendrán roles relevante:

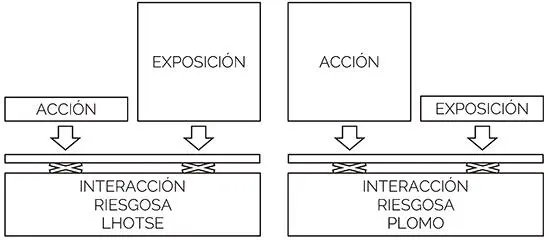

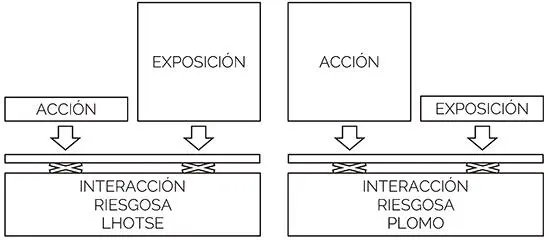

Pero, en otras ocasiones, una de ellas predominará notoriamente. Si se duerme en la mitad de la Pared Sur del Lhotse será la “exposición” (debido a las avalanchas que caen por tal vertiente); si se intenta un récord de velocidad por la ruta normal al Plomo, será la “acción” (puesto que prácticamente existe un sendero de principio a fin).

Gráficamente:

Con lo cual, se aprecia que no importando cuán diferentes puedan parecer las situaciones, siempre la acción y la exposición estarán presentes. Salvo... en los derrumbes.

La razón de esta notable excepción radica en que, dado el enorme peligro que estos fenómenos plantean, su influencia en la ecuación a través del factor exposición (que es donde se localizan los peligros del entorno) llega a ser tan dominante que termina por anular el factor acción (o, dicho de otra manera, este se hace cero). Usando un ejemplo más exagerado para ilustrarlo, la caída de una avalancha o aluvión es como la de un enorme meteorito; es irrelevante si la persona está corriendo, caminando, dentro de un auto, durmiendo al descampado o en una bodega, el resultado final para él será el mismo. Con lo que, además, comienza a percibirse que lo que en el fondo la exposición mide es el grado de fragilidad del individuo frente al ecosistema; que en el caso de los derrumbes alcanza su máximo valor posible porque el sujeto no tiene forma de defenderse de ellos.

Читать дальше