In der Praxis werden unterschiedliche Befragungsarten wie in Abbildung 8 auch kombiniert: Ein erster Fragebogenteil wird z.B. durch Erhebungspersonal im jeweiligen Haushalt erhoben, ein Online-Link oder zweiter Fragebogenteil verbleibt bei den Befragten. Diese füllen dann in Ruhe aus 24bzw. senden den komplettierten Fragebogen erst später zurück. Andere Vorhaben gehen primär online vor, befragen die älteren (und „internetferneren‟) Zielgruppen aber telefonisch oder persönlich, weil sie im Internet nicht lückenlos erreichbar sind. Derartige Erhebungen sind sogenannte Hybrid- oder Mixed-Mode-Befragungen. [36]

So gut wie alle großen Marktforschungsinstitute bieten regelmäßig sogenannte Mehrthemenumfragen (MTU's, „Omnibusbefragungen‟) 25an. Diese Umfragen richten sich in der Regel an einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung. Zu fixierten Terminen werden dabei Fragen verschiedener Auftraggeberinnen und Auftraggeber in EINEM Fragebogen zusammengefasst (vgl. „übergangsfragen‟ im Kapitel „7.3.2.1 | Fragen, die den Gesprächsverlauf lenken‟ ab Seite 122). MTU's starten periodisch (wöchentlich, 14-tägig, monatlich) mit unterschiedlicher Methodik (persönlich, telefonisch, online). Durch ihren hohen Standardisierungsgrad stellen sie eine kostengünstige, schnelle und zuverlässige Methode dar, um Bevölkerungsdaten zu erheben.

Oft ist es notwendig, Befragungsergebnisse, die zu mehreren Zeitpunkten gesammelt wurden, miteinander zu vergleichen. Dazu dienen Panels und Trackings.

Ein Panel ist eine spezielle Form quantitativer Umfragen. Es besteht aus definierten Mitgliedern, die eine bestimmte Zielgruppe repräsentieren. Diese Menschen (DIESELBEN Personen) werden wiederholt, in regelmäßigen Abständen, oder auch fortlaufend zum gleichen Thema befragt oder beobachtet.

Ein Panel verfolgt die Veränderung von Verhalten oder Gewohnheiten – z.B. Einkaufsverhalten oder TV-Konsum.

Panels erheben Veränderungen des Marktes. Sie müssen regelmäßig „gewartet‟ werden: Jährlich fallen rund 15% der Panelmitglieder aus der Stichprobe (Panelsterblichkeit, Mortalität). Aufgrund von nachlassendem Interesse, fortschreitendem Lebensalter (das Panel „wird älter‟) oder tatsächlichem Tod verkleinert sich der Teilnehmenden-Kreis. Darüber hinaus unterliegen auch soziodemografische Merkmale Veränderungen (z.B. Umzug von der Stadt aufs Land, ein Single-Haushalt wird zur Familie usw.). Die Struktur der (bisherigen) Teilnehmerschaft muss deshalb permanent durch neue, besser „passende‟ Mitglieder ausgeglichen werden. Ansonsten verliert jedes Panel mittelfristig seine Repräsentativität.

Ein Manko von Panelerhebungen stellt auch entstehendes Expertentumdar: Panelmitglieder verändern mehr oder weniger bewusst ihr Verhalten in Bezug auf den Erhebungsgegenstand: Sie mutieren weg von Otto Normalperson hin zum Testuser. 26

Wiederholte Erhebungen zum selben Thema finden auch bei einem Tracking statt. Hier werden jedoch nicht dieselben, sondern immer wieder ANDERE Menschen in neuen, strukturgleichen Stichproben kontaktiert.

Andere, von einem Thema noch unbelastete Personen werden in der Erhebungswelt auch Fresh Samplesgenannt. Strukturgleichheit von Stichproben kann z.B. über die Merkmale Geschlecht, Alter, Bildung und Wohnort definiert sein. [37]

Ein Tracking kann die Veränderung von Bekanntheit und Image eines Unternehmens oder einer Marke (etwa im Lauf einer Werbekampagne) beobachten. Trackings liefern auch rasch und effizient Zeitreihendaten z.B. zu Einstellungs- und Imagefragen, Markenpräferenzen, Kaufabsichten usw.

2.8 | Experimentelles Design

Sozialwissenschaftliche Experimente gehen der Frage nach, ob und wie stark ein bestimmtes Merkmal für die Veränderung eines oder mehrerer anderer Merkmale verantwortlich ist. Die Merkmalsveränderungen werden genauestens beobachtet oder mittels Befragung eingehend analysiert. Ausschließlich Experimente erlauben es, Kausalaussagen über einen Zusammenhang von Ursache und Wirkung zu treffen (vgl. Ebster/Stalzer 2017: 219).

Um ein sozialwissenschaftliches Experiment durchführen zu können, müssen die beiden Merkmalsvariablen X und Y zueinander in Beziehung stehen. Die Ursache X ( unabhängige Variable) muss zeitlich vor der Wirkung Y ( abhängige Variable) liegen. Außerdem muss sichergestellt sein, dass einzig und allein die Wirkung der zu testenden Variable X und keine einflusstragenden Nebeneffekte ( StörvariablenZ) erforscht werden (vgl. ebd.: 219).

In der Kommunikationsforschung z.B. helfen Experimente dabei, mediale Inhalte (Bilder, Farben, Slogans) optimal zu gestalten und zu verbreiten. Auch die Formulierung von Texten kann als abhängige Variable auf z.B. Glaubwürdigkeit hin untersucht werden.

Im Konsumgüterbereich sind als „Ursachen‟z.B. Verpackungsarten, Regalplatzierungen, Geschmack bei (Blind-)Verkostungen, Verkaufsaktionen usw. zu finden – als „Wirkung‟ Produktwahrnehmung, Kaufbereitschaften, Qualitätsempfinden ...

Im Immobilienbereich könnte beispielhaft räumliche Gestaltung (Farben, Pflanzen, Möbel usw.) im Hinblick auf Wohlbefinden oder Arbeitsplatzzufriedenheit analysiert werden.

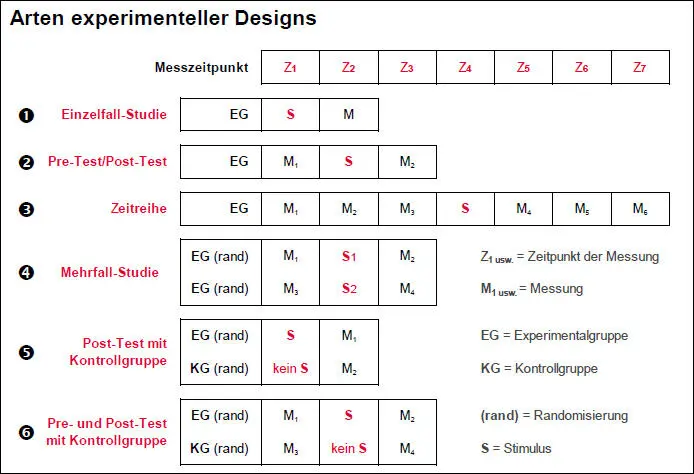

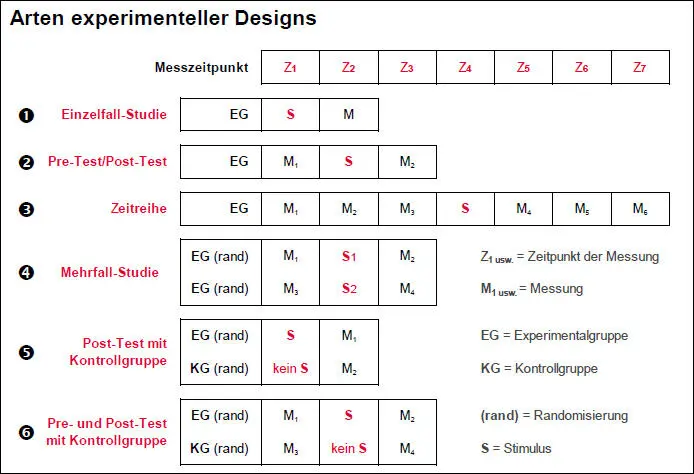

Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung eines Experiments ist die genaue Festlegung eines experimentellen Designs. Abbildung 9 auf Seite 39zeigt einige von vielen verschiedenen Möglichkeiten, ein Experiment anzulegen. 27Experimente können mit einer oder mehreren Messungen sowie MIT und OHNE Kontrollgruppe(n) durchgeführt werden.

„Echte‟ Experimente (vgl. Friedrichs 1990: 343) arbeiten mit zumindest zwei Gruppen: Eine Versuchsgruppe ( Experimentalgruppe) wird dem Merkmalseinfluss (Stimulus oder Treatment) unterworfen. Eine KontrollgruppeOHNE Variableneinfluss dient als Vergleichsbasis. Beide Gruppen werden per Zufall ( randomisiert) ermittelt bzw. müssen unbedingt(!) strukturgleich sein.

Nach dem Experiment misst eine genaue Gegenüberstellung von Versuchs- und Kontroll- gruppe(n) die Wirkungen des Experiments. Nur dieser Vergleich zwischen Versuchs- gruppe(n) MIT und Kontrollgruppe(n) OHNE Variableneinfluss erlaubt es, Kausalbeziehungen zu untersuchen (  und

und  in Abbildung 9 auf Seite 39). [38]

in Abbildung 9 auf Seite 39). [38]

Abbildung 9: Arten experimenteller Designs

Fehlt eine Kontrollgruppe, lassen sich am Experiment keine reinen Kausalbeziehungen festmachen. Die Wirkung muss nicht allein in der Ursache begründet sein, unkontrollierbare Störvariablen können „mitgewirkt‟ haben (  ,

,  und

und  ). In Settings ohne Kontrollgruppe gelangen (deshalb) oft auch mehrere Experimentalgruppen zur Anwendung (

). In Settings ohne Kontrollgruppe gelangen (deshalb) oft auch mehrere Experimentalgruppen zur Anwendung (  ). Hier werden die Wirkungen unterschiedlicher Stimuli (bzw. unterschiedlich stark ausgeprägter Stimuli) auf randomisierte oder strukturidente Gruppen vergleichend analysiert.

). Hier werden die Wirkungen unterschiedlicher Stimuli (bzw. unterschiedlich stark ausgeprägter Stimuli) auf randomisierte oder strukturidente Gruppen vergleichend analysiert.

Читать дальше

und

und  in Abbildung 9 auf Seite 39). [38]

in Abbildung 9 auf Seite 39). [38]

,

,  und

und  ). In Settings ohne Kontrollgruppe gelangen (deshalb) oft auch mehrere Experimentalgruppen zur Anwendung (

). In Settings ohne Kontrollgruppe gelangen (deshalb) oft auch mehrere Experimentalgruppen zur Anwendung (  ). Hier werden die Wirkungen unterschiedlicher Stimuli (bzw. unterschiedlich stark ausgeprägter Stimuli) auf randomisierte oder strukturidente Gruppen vergleichend analysiert.

). Hier werden die Wirkungen unterschiedlicher Stimuli (bzw. unterschiedlich stark ausgeprägter Stimuli) auf randomisierte oder strukturidente Gruppen vergleichend analysiert.