Verdeutlichen lässt sich das an der Beziehung von Politik, Wirtschaft und Religion vom Mittelalter bis in die Gegenwart hinein. Auch eine mittelalterliche Gesellschaft hatte eine wirtschaftliche Sphäre (Subsystem), die nicht ohne Auswirkungen auf die Machtmöglichkeiten des Königs war. Der Herrscher eines großen und reichen Landes konnte mehr Glanz entfalten und mehr Macht gegenüber anderen ausüben, als dies bei einem armen Fürsten der Fall war. Trotzdem war die Herrschaft des Monarchen nicht in erster Linie durch den Erfolg der jeweiligen »Volkswirtschaft« gerechtfertigt, wie das gelegentlich in modernen Demokratien zu sein scheint, sondern zuallererst durch göttliche Gnade.

Dieses Verhältnis dreht sich in der Moderne fast vollkommen um. Religiöse Rechtfertigung ist für politische Herrschaft nicht mehr angemessen. Der moderne Verfassungsstaat basiert sogar auf der weltanschaulichen Neutralität der Verfassungsordnung. Ökonomische Leistungen werden dagegen für den modernen Staat wesentlich wichtiger. Politik greift steuernd in den Markt ein. Die Ökonomie produziert die nötigen materiellen Mittel, die vom Staat für die Erreichung politischer Ziele mit Steuern belastet werden können. Dieses wechselseitige Leistungsverhältnis bis hin zur Durchdringung der gesellschaftlichen Teilbereiche (Subsysteme) nennt man Interpenetration.

Definition

Gesellschaftliche Subsysteme

Moderne Gesellschaften haben in der gesellschaftlichen Entwicklung (= Evolution) zahlreiche gesellschaftliche Teilbereiche (= Subsysteme) ausgebildet, die für die Gesamtgesellschaft bestimmte Funktionen erfüllen und eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen. Zwischen den verschiedenen Systemen bestehen mehr oder weniger dichte Verbindungen, wobei Leistungen ausgetauscht werden.

Damit drängt sich natürlich die Frage auf, was Politik für die anderen gesellschaftlichen Bereiche bzw. für die Gesamtgesellschaft leisten soll und kann. Das, was Politik für die Gesellschaft bedeuten kann, lässt sich ohne den jeweiligen historischen und kulturellen Kontext nur schwer bestimmen. Es ist abhängig von den Selbstdeutungen der jeweiligen Gesellschaft, den Erwartungen der Beherrschten und der Machthaber. Daher sollen zunächst einige klassische Politikbegriffe und deren orientierende Bedeutung vorgestellt werden.

| 1.2.1 |

Klassische Politikbegriffe |

Perspektiven und praktische Folgen

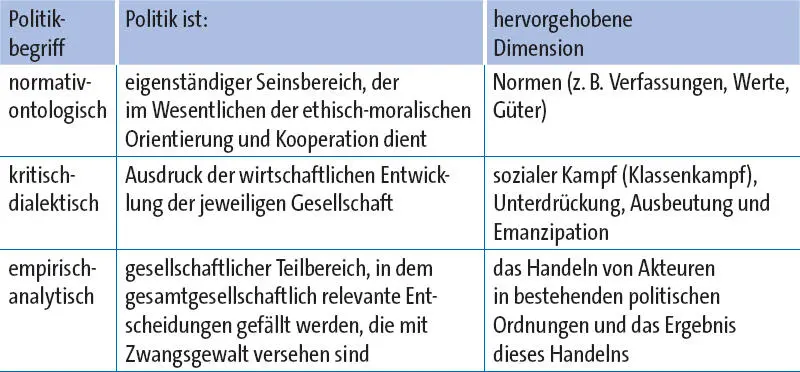

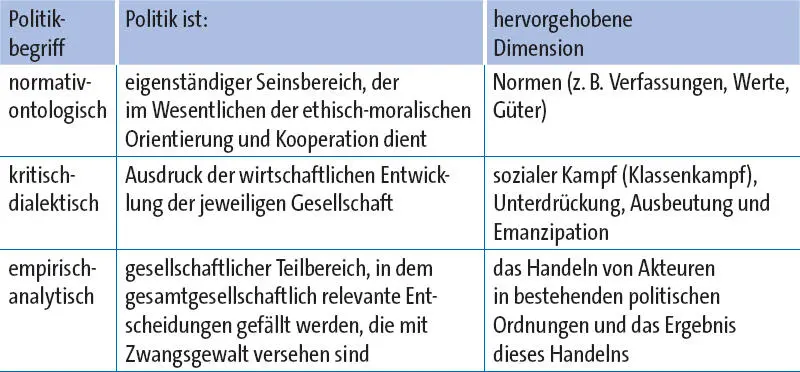

Für eine Einteilung, wie sie in Abbildung 1 vorgenommen ist, müssen immer Vereinfachungen und Zuspitzungen vorgenommen werden. Es versteht sich von selbst, dass ein empirisch-analytisches Wissenschaftskonzept im Dienste einer emanzipatorischen Politik stehen kann und es ist ebenso selbstverständlich, dass dieses Konzept nicht blind sein muss gegenüber Werten und Normen. Unterschiedlich sind allerdings die zentralen Aspekte. Bei einem empirisch-analytischen Vorgehen läge der Schwerpunkt auf der Untersuchung von Ursachen und ihren Wirkungen und nicht primär auf der idealen Umsetzung von Normen. Dagegen findet ein normativer Ansatz seine wesentliche Bezugsdimension in dem erkennbaren Bezug der praktischen Politik zum Sollen (moralische Rechtfertigung, Verfassung etc.). Während eben dieses Sollen den empirisch arbeitenden Kollegen zunächst als soziales Faktum interessiert, geht es in einem normativ orientierten Diskurs nicht um das bloße Faktum einer Regel, sondern zuerst um ihre Begründbarkeit und dann um ihre Wirkungen auf den politischen Prozess.

Selektive Wirkung

Das lässt sich am Beispiel einer Revolution zeigen. Der normativ-(ontologisch) arbeitende Wissenschaftler wird ein solches Ereignis zunächst unter dem Aspekt betrachten, welche Form legitimer Herrschaft durch diese umgestürzt wurde. Er wird nach der Begründung der neuen Herrschaft fragen und diese einer Kritik im Lichte bestimmter Ordnungsideale unterziehen. Die Dimension des sozialen Kampfes, die der dialektische Ansatz besonders betonen würde, käme dabei naturgemäß eher weniger in den Blick. In der kritisch-dialektischen Perspektive wiederum wäre die zentrale Frage, welche gesellschaftlichen Gruppen als Träger der Umwälzungen nun verstärkt politisch partizipieren können und ob sich die sozialen Verhältnisse verbessert haben. Für die empirisch-analytische Wissenschaft wären zunächst einmal die konkreten Bedingungen, unter denen es zu einer Revolution kommt, von Interesse. Sie fragt, ob sich aus der Beobachtung Aussagen über deren Verlaufsgesetzlichkeit ableiten lassen und wie für zukünftige Entwicklungen (je nach Standpunkt) hier Vorsorge getroffen werden kann. Dass all dem wesentlich verschiedene theoretische Konzepte von Politik zugrunde liegen, wird uns noch weiter beschäftigen (→ vgl. Kapitel 2.1).

Abb. 1 |

Die drei klassischen Politikbegriffe

Zusammenfassung

Auswirkung der Politikbegriffe auf die Forschung

Die Vorstellung, die von Politik bereits vor dem Beginn der eigentlichen Forschungstätigkeit existiert, führt dazu, dass der Gegenstand unter einer bestimmten Perspektive behandelt wird (selektive Ausrichtung).

| 1.2.2 |

Die drei analytischen Dimensionen der Politik |

Polity – Politics – Policy

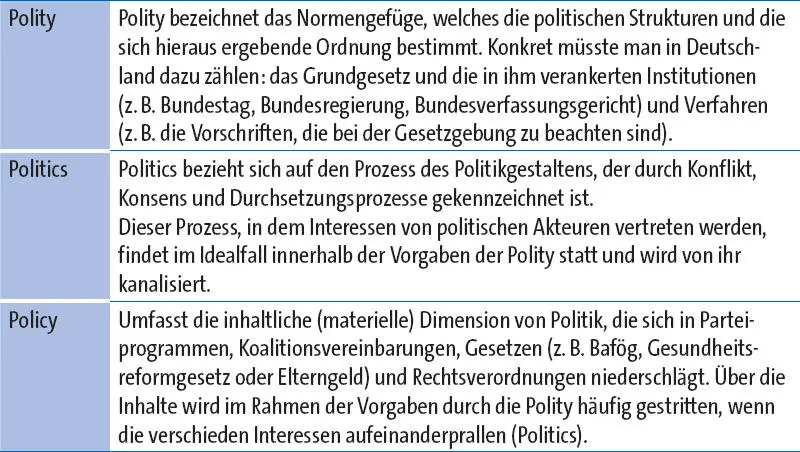

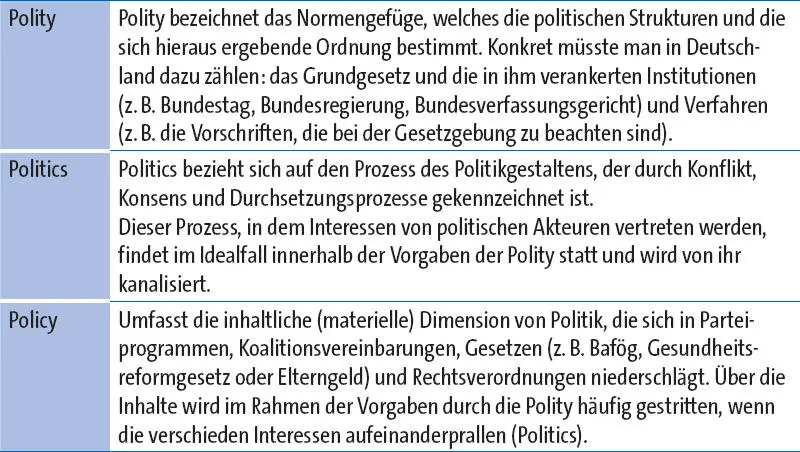

In der gegenwärtigen Situation der Politikwissenschaft, die sich als eine moderne empirische Sozialwissenschaft versteht, hat sich aus dem empirisch-analytischen Ansatz eine andere Feineinstellung des Politikbegriffes ergeben, die vom Fach insgesamt akzeptiert wird. Dabei wird Politik als gesellschaftlicher Teilbereich verstanden, der für die Gesamtgesellschaft allgemeinverbindlich Entscheidungen trifft. Die Qualität dieser Entscheidungen wird nicht vorwegnehmend beurteilt. Allerdings werden drei analytische Dimensionen der Politik unterschieden. Gemeint ist die Unterscheidung nach Polity, Politics, Policy (s. Abb. 2).

Nutzen der Differenzierung

Das Konzept der analytischen Dimensionen des Politischen geht davon aus, dass sich diese drei Aspekte in jedem politischen Phänomen mehr oder weniger deutlich identifizieren lassen. Es bildet einen wesentlichen Ausgangspunkt moderner Politikwissenschaft. Die Differenzierung des Politikbegriffs in diese drei Dimensionen erlaubt, Beziehungen zwischen diesen Teilaspekten herzustellen. Dies ist etwa der Fall, wenn die Art und Weise der Interessenauseinandersetzung (Politics) durch die Vorgaben der Polity erklärt werden sollen. So ermöglichen beispielsweise das Recht auf freie Meinungsäußerung (Art. 5 GG) und die Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) bestimmte Formen des öffentlichen Protestes. Gäbe es diese Garantien nicht, sähen die Politics völlig anders aus.

Abb. 2 |

Analytische Dimensionen der Politik

Zusammenfassung

Nutzen des analytischen Politikbegriffs für die Forschung

● Mit der Differenzierung in die drei analytischen Dimensionen von Politik (Polity, Politics und Policy) lässt sich derjenige Teilbereich deutlicher benennen, der gerade gemeint ist.

● Die Differenzierung ermöglicht es, die besondere Ausprägung eines Teilbereichs durch einen anderen Teilbereich zu erklären.

| 1.3 |

Analytische Bausteine der Systemforschung |

| 1.3.1 |

Kategorienbildung mit System |

Beschreibung

Wie jede andere Wissenschaft auch benötigt die Politikwissenschaft analytische Werkzeuge. Eine empirisch-analytische Politikwissenschaft (→ vgl. Kapitel 1.2.1), die darum bemüht ist, Erkenntnisse aus der Beobachtung zu gewinnen, braucht Kategorien, um die beobachtete Wirklichkeit für die Analyse, aber auch für die Beschreibung handhabbar zu machen. Dabei werden Teile der beobachteten Wirklichkeit zunächst voneinander abgegrenzt und zueinander in Beziehung gesetzt. Im einfachsten Fall erlaubt dies eine systematische Beschreibung.

Читать дальше