1 ...6 7 8 10 11 12 ...15 An dieser Stelle blenden wir bewusst aus, welches die konkreten Ziele von normativer Regionalentwicklung jeweils sind: Ob es um wirtschaftliches Prosperieren geht, um soziale Ausgewogenheit, ökologische Stabilität, eine landschaftsgerechte Entwicklung – das bleibt hier zunächst offen. Auf diese Fragen kommen wir bei den Handlungsfeldern zurück (s. Kap. 3).

Unabhängig von konkreten Zielen kann man zwei Grundperspektiven auf die Entwicklung von Regionen unterscheiden – das Gleichgewichtspostulat und die Polarisierungsthese. Diese Perspektiven werden häufig in wirtschaftspolitischen Debatten in Bezug genommen, aber sie gehen weit darüber hinaus.

1.4.1Das Gleichgewichtspostulat

Die liberale, (neo-)klassische Sichtweise geht davon aus, dass räumliche Ungleichheiten und Krisensymptome nur kurzfristige, vorübergehende Erscheinungen sind, die sich in einer funktionierenden Marktwirtschaft automatisch auflösen. Diese Sichtweise ist der neoklassischen Ökonomie und dem politischen Liberalismus stark verbunden (Neck & Schneider 2013).

Grundlage dieser Sichtweise ist die ungehinderte räumliche Mobilität von Arbeit und Kapital – beides ‚sucht sich selbst‘ den optimalen Ort. In diesem freien Spiel der Kräfte sind regionale Krisen normale Erscheinungen, um für bessere, innovativere Dinge Platz zu schaffen. Schumpeter (1993 [1942]) bezeichnet diesen Prozess als „schöpferische Zerstörung“. Im Falle von Unternehmenskonkursen bzw. Branchenkrisen in bestimmten Regionen geht die klassische Sicht davon aus, dass entweder neue Investoren die Region als lohnenswerten Investitionsort für sich entdecken (Mobilität von Kapital) oder die unterbeschäftigten oder schlecht bezahlten Beschäftigten in anderen Regionen deutlich bessere Konditionen vorfinden (Mobilität von Arbeit). In beiden Fällen wäre damit langfristig die Krise überwunden und die Entwicklung der Region(en) verliefe letztlich positiv.

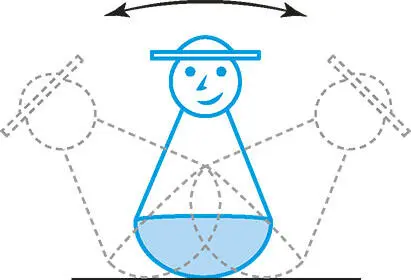

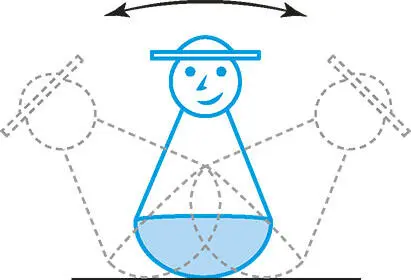

Das Stehaufmännchen symbolisiert, dass vorübergehende wirtschaftliche ‚Schräglagen‘ am besten ohne Eingreifen überwunden werden: Nach kurzer Unruhe wird automatisch das Gleichgewicht erreicht (Abb. 9). Je mehr man versucht, das aktiv zu beeinflussen, desto länger dauert es. Dies verweist auf die ‚unsichtbare Hand‘ des Marktes, die aus dieser Perspektive einem staatlichen Intervenieren im Prinzip vorzuziehen ist. Diese unsichtbare Hand hat allerdings wichtige Aufgaben, indem sie kartellartiges Handeln (Preisabsprachen, Monopolbildung) zu verhindern und – zumindest in gewissem Ausmaß – die Infrastruktur zu sichern hat, mit der die Mobilität von Arbeit und Kapital überhaupt möglich ist.

Abb. 9 Stehaufmännchen als Metapher der neoklassischen Ökonomie (verändert nach Várkonyi & Domokos 2006)

Dieses Gleichgewichtspostulat meint nicht, dass sich langfristig räumliche Gleichheit herausbildet: Im Gegenteil, Konzentrationsprozesse wirtschaftlicher und siedlungsgeographischer Art sind durchaus erwartet, denn räumliche Konzentration ist ein wichtiges Kennzeichen von Effizienz. Ein Gleichgewicht wird aber insofern erwartet, als dass Arbeitslosigkeit und Betriebsaufgaben keine räumlich fixierten Probleme sind bzw. bleiben.

Aus dieser Perspektive wäre die steuernde, staatlich lenkende Regionalentwicklung also sehr weit zurückzufahren. Allenfalls Rückbaustrategien für entleerte Gebiete und Mobilitätsbeihilfen wären zu sichern, um bei extremen Strukturwandelprozessen Übergänge zumindest rudimentär zu gestalten. Ein solcher Ansatz wird unter dem Begriff der ‚passiven Sanierung‘ diskutiert.

In Europa sind kaum Fälle der passiven Sanierung zu finden, auch wenn der britische Staat sich in Regionen der Deindustrialisierung deutlich zurückhaltender gezeigt hat (z. B. in der Region Liverpool) als dies in Deutschland (z. B. im Ruhrgebiet) erfolgt ist. In den USA hingegen wird regionalen Krisen kaum mit Mitteln der Regionalentwicklung entgegengesteuert. Das prominenteste Beispiel ist wohl die Region Detroit, die durch den Niedergang der dortigen Automobilindustrie weit mehr als die Hälfte der Einwohner seit den 1950er-Jahren verloren hat und im Jahr 2013 als Stadt Konkurs anmelden musste, was unter anderem zu einer Art Schuldenschnitt führte. In Europa hingegen ist der Konkurs von subnationalen Gebietskörperschaften politisch kaum vorstellbar und rechtlich auch nicht möglich.

Die Kritik an dem Gleichgewichtspostulat in der Regionalentwicklung ist vielstimmig: Zum einen ist umstritten, inwieweit empirische Fälle jeweils als Belege gelten können: Ist Detroit ein Gegenbeleg des Gleichgewichtspostulats, oder sollten nicht die weiteren Konsolidierungsentwicklungen abgewartet werden ? Aktuelle Untersuchungen finden hier Anzeichen einer an Einfluss gewinnenden Kreativwirtschaft (Kullmann 2012). Auf der anderen Seite: Die milliardenschweren Investitionen in das Ruhrgebiet – lange in Form von Steinkohlesubventionen, dann in die Inszenierung der Industriekultur – haben demographische und wirtschaftliche Abwärtstrends nicht verhindern, sondern allenfalls abschwächen können. Regionale Fallbeispiele sind nie als ganz eindeutige Beweise für oder gegen das Gleichgewichtspostulat verwendbar (s. aber Zademach 2014: 75 f.).

Neben dieser empirischen Diskussion ist eine ethische Diskussion zu führen, indem die räumliche Chancengerechtigkeit im Mittelpunkt steht (Weiteres siehe Kap. 3.2). In Übergangsphasen, in denen Regionen sich in der passiven Sanierung befinden, ist die Herstellung einer Chancengerechtigkeit für alle Bewohner in der Praxis eine große Herausforderung (z. B. im Hinblick auf die schulische Ausbildungsqualität).

1.4.2Die Polarisationsthese

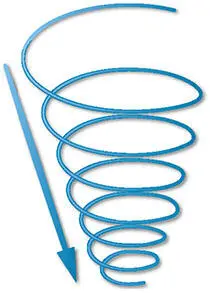

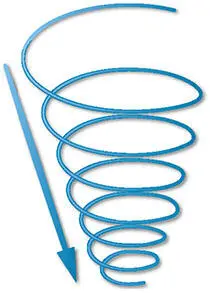

Die Gegenthese zum Gleichgewichtspostulat geht davon aus, dass Entwicklungen zur Polarisierung tendieren. Eine wichtige Wurzel dieser Debatte findet sich beim britischen Ökonom John Maynard Keynes (1883–1946), der mit seinen Arbeiten die keynesianische Perspektive begründet hat. Keynes hat auf volkswirtschaftlicher Ebene argumentiert und ein Eingreifen des Staates in Krisenzeiten gefordert. Die Polarisationstheorie hat in den 1950er-Jahren dann diese Perspektive weiterentwickelt im Hinblick auf den regionalen Maßstab und eine räumlich differenzierte Betrachtung (Myrdal 1957). Demnach kann ein negatives Ereignis in einer Region – z. B. die Schließung eines großen Betriebes – leicht zu weiteren Negativentwicklungen führen und gar in einer Abwärtsspirale münden (s. Abb. 10). Dabei kann eine ganze Branche und eine ganze Region in Mitleidenschaft gezogen werden. Um übertriebene und gefährliche Entwicklungen zu vermeiden, ist in dieser Denkschule ein rechtzeitiges Eingreifen der öffentlichen Hand vonnöten.

Abb. 10 Abwärtsspirale der keynesianischen bzw. polarisationstheoretischen Sicht

Umgekehrt kann ein positives Geschehnis, z. B. eine bedeutende Unternehmensansiedlung, auch einen dauerhaften Aufwärtstrend auslösen. Diese Annahme liegt zugrunde, wenn in strukturschwachen Gebieten oder auch in Entwicklungsländern Großinvestitionen getätigt werden, in der Hoffnung einen Impuls zu setzen, der sich langfristig und großräumig auswirkt.

Die keynesianische Sicht, die hier zugrunde liegt, vertraut in die Kompetenz und Wirksamkeit staatlichen Handelns. Während in der makroökonomischen Diskussion vor allem der Investitionszeitpunkt im Konjunkturverlauf diskutiert wird (sog. deficit-spending zu dem Zeitpunkt, wenn krisenbedingt ohnehin wenig Einnahmen zur Verfügung stehen), so ist auf der regionalen Ebene der räumliche Bezug gewissermaßen paradox: Es soll dort staatlich investiert werden, wo es nicht gut läuft; in den prosperierenden Teilräumen kann er sich zurückhalten.

Читать дальше