Die Kritik auch an diesem Ansatz ist mannigfaltig: Staatliche Steuerungsmaßnahmen könnten demnach Prozesse des Strukturwandels verzögern und Innovationen letztlich verhindern. Staatliches Handeln hat eine recht lange Vorlaufzeit – zwischen dem Eintreten einer Krise, der Organisation des keynesianischen Handelns (wie z. B. einem Investitionsprogramm für Infrastruktur) bis zum Eintreten der Wirkungen können Jahre vergehen und an der Problemstellung vorbeizielen. Darüber hinaus wird kritisiert, dass staatliches Eingreifen stets der Gefahr ökonomischer Ineffizienz unterliegt, da es mit hohen Verwaltungskosten, z. B. für die Erhebung von Steuern und Überwachung der Ausgaben verbunden ist.

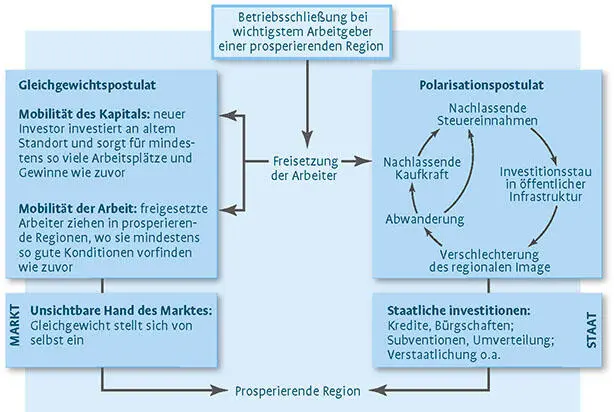

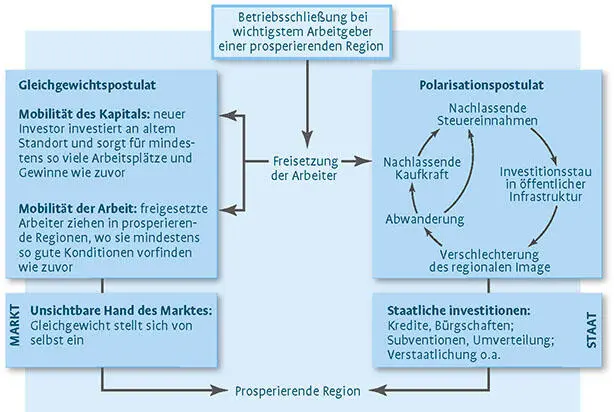

Abb. 11 Betriebsschließung bei wichtigstem Arbeitgeber einer prosperierenden Region – Reaktionsmöglichkeiten aus Perspektive des Gleichgewichts- und des Polarisationspostulats (verändert und ergänzt nach Braun & Schulz 2012: 109)

Am Rande sei vermerkt, dass die Polarisationstheorien in einigen Punkten Nähe zur neomarxistischen Perspektive haben (z. B. die Regulationstheorie). Diese geht davon aus, dass Trends dazu neigen, sich zu verschärfen, vor allem im negativen Sinne. Im Unterschied zu den Polarisationstheoretikern halten neomarxistische Denker dies aber nicht für ein Krisensymptom, das mit staatlicher Intervention zu heilen ist. Sie halten dies vielmehr für wesentliches Kennzeichen kapitalistisch organisierter Staaten. Diesen wird zugeschrieben, dass sie auf sogenannten Akkumulationsregimen beruhen, die sich aus der Organisation der Produktion und Kapitalflüsse ergeben. Diese Akkumulationsregimes führen langfristig zwingend zur Überakkumulation, also zur Krise. Diese kann vorübergehend überwunden werden, indem eine räumliche oder institutionelle Expansion der Akkumulationsregimes erfolgt: Die Globalisierung wird als ein solcher Expansionsschub gedeutet. Die zunehmend weltweite Organisation von Wirtschaftsprozessen ermöglicht Akkumulationen von Kapital, die in einem vor allem nationalstaatlich organisierten Wirtschaftssystem nicht möglich wären. Ein Beispiel ist die Immobilienwirtschaft, die durch Finanzialisierung der Branche eine Internationalisierung und spekulationsbasierte Umsatzerhöhung erreicht hat. Ein Platzen von Finanzblasen wie 2008 in den USA lässt sich insofern als Überakkumulation deuten, die am Ende nicht zu vermeiden ist (Aglietta 1976, Hirsch & Roth 1986, Moulaert & Swyngedouw 1989, Ipsen 2002 und 2006, Ossenbrügge 2011). Eine Entwicklung (auf regionaler oder internationaler Ebene), die Überakkumulationen und Systemkrisen vermeidet, wäre in dieser Sichtweise nur außerhalb der markwirtschaftlichen, kapitalistischen Staatsorganisation vorstellbar. Hier besteht der wesentliche Unterschied zur keynesianischen Perspektive: Dort sind Krisen durch geschicktes Agieren zu überwinden; in der neomarxistischen Denkweise sind Krisen zwingender Bestandteil des kapitalistischen Systems, das insgesamt abgelehnt wird.

Stellt man die liberale und die keynesianische Sicht gegenüber, lassen sich zahlreiche Unterschiede im Hinblick auf die Regionalentwicklung benennen. Hier ist zunächst auf die betrachtete Maßstabsebene zu verweisen. Die liberale Sicht denkt wenig kleinräumig. Ein wirtschaftlicher Strukturwandel auf regionaler Ebene stellt aus dieser Sicht kein wirkliches Problem dar – hier wird in aller Regel ein Bereinigungsprozess angenommen, der durchaus sinnvoll ist. Wichtig ist, dass ‚auf das Ganze gesehen‘, also eher großräumig und langfristig, die Wirtschaftsleistung wächst. Die keynesianische Sicht hingegen tendiert dazu, auch kleinräumigere und kurzfristige Probleme zu adressieren.

Beide Perspektiven halten es für wünschenswert, dass Krisen in der regionalen Entwicklung zu überwinden sind. Allerdings unterscheidet sich der Weg dorthin erheblich. Abb. 11 illustriert dies in stark vereinfachter Form.

1.5Akteure der Regionalentwicklung

Das Faszinierende und Herausfordernde an der Regionalentwicklung ist, dass in der Region unzählige Faktoren und Akteure aufeinander treffen, die potenziell wirksam sind. Insofern kann die Reflexion der Regionalentwicklung nicht auf die expliziten Maßnahmen der staatlich organisierten Regionalentwicklung beschränkt werden. Eine Erweiterung hat in zweifacher Weise zu erfolgen: Zum einen ist zu unterscheiden zwischen generellem politischen Handeln und expliziter Regionalentwicklung. Die regionalen Krisen im Großbritannien der 1980er-Jahre sind durch die Deindustrialisierungspolitik unter Margaret Thatcher erheblich verschärft worden. Bis heute ist umstritten, inwieweit die Privatisierungspolitik in den neuen Bundesländern in den 1990er-Jahren die regionale Entwicklung erschwert oder auf längere Sicht stabilisiert hat. Beide Beispiele haben ihren Ursprung in der Wirtschaftspolitik, haben aber massive regionale Auswirkungen – sicher größere Konsequenzen als einzelne Förderprogramme der Regionalentwicklung.

Zum zweiten sind weitere Akteure einzubeziehen – neben dem öffentlichen Sektor auch die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft, d. h. die Bevölkerung (Habisch & Schwarz 2012, Knieling et al. 2012). Es ist offensichtlich, dass unternehmerisches Handeln – Investieren, Verlagern, Einstellen und Entlassen – generell sehr direkte Auswirkungen auf regionale Entwicklung hat. Darüber hinaus haben viele Unternehmen aber auch eine explizite regionale Dimension in ihrem Handeln. In größeren Konzernen hat es sich in den letzten Jahren verbreitet, eine Abteilung mit Fragen der corporate social responsibility oder corporate regional responsibility zu betrauen. In Form von Spenden, Patenschaften, Ausbildungsinitiativen usw. wird Verantwortung (auch) im regionalen Umfeld übernommen. Diese ist häufig auch Teil der Selbstvermarktung, aber nicht darauf zu reduzieren (s. Textbox, Knieling et al. 2012, Hartenstein & Preising 2014).

Beispiel: Corporate spatial responsibility

Seit 2013 verleiht die Bundesregierung den sogenannten CSR-Preis (Corporate Social Responsibility) an Unternehmen, die sich durch eine verantwortungsvolle Unternehmensführung auszeichnen, wie beispielsweise einem nachhaltigen Einsatz von Ressourcen, aber auch für Engagement vor Ort im Sinne der Corporate Spatial Responsibility. Dadurch sollen auch andere Unternehmen motiviert werden sich zu engagieren (BMAS o. J.).

Der Sonderpreis im Jahr 2013 ging an das Unternehmen Türenmann Stuttgart GmbH mit Hauptsitz in Stuttgart. Das Unternehmen mit ca. 45 Beschäftigten ist Dienstleister im Handwerk, insbesondere für Türen und Fenster. Ausgezeichnet wurde der Fachbetrieb, da soziale Projekte vor Ort fester Bestandteil des Ausbildungsplanes sind. Außerdem erhielt die Firma im Jahr 2012 auch den Mittelstandspreis für soziale Verantwortung von Caritas und dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg.

Die Firma versteht sich als Unternehmen in der Verantwortung für ihre Region und ist daher der Meinung, dass „die sozialen und fachlichen Kompetenzen unserer Mitarbeiter in einem regionalen und intaktem Umfeld […] die Zukunft“ entscheiden (BMAS o. J.). Wichtig ist ihnen daher, den Mitarbeitern soziale Kompetenzen zu erlernen und an sozialen Projekten vor Ort aktiv umzusetzen. Sie arbeiten mit und für Non-Profit-Organisationen vor Ort. So errichtete die Firma beispielsweise ein Spielhaus für die örtliche Kindertagesstätte oder schenkte einer Tagesstätte Holzspielzeug. Zudem übernimmt die Firma auch Bildungspartnerschaften mit regionalen Schulen, um den Jugendlichen berufliche Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Dies geschieht in Form von Schulbesuchen und der Demonstration verschiedener Berufsfelder. Zudem übernahm die Firma in den letzten Jahren die Patenschaft für den „Babynotarztwagen Felix“ (Türenmann 2015). Diese Beispiele zeigen auf, welche Bandbreite hier möglich ist.

Читать дальше