Die Untersuchung hat den Anspruch, ein theoretisches Konzept (das an dieser Stelle nur höchst verkürzt dargestellt wird, vgl. ausführlicher z. B. Burzan 2011: Kap. 6) zur sozialen Ungleichheit vorzulegen, das einerseits den fortbestehenden Einfluss sozialer Klassen aufzeigt, andererseits aber auch soziale Entwicklungen der letzten Jahrzehnte berücksichtigt, die zu mehr Differenzierung und Wahlfreiheiten für die Einzelnen geführt haben. Zudem verknüpft das Konzept wiederum eine strukturelle Makro-Ebene (die sozialen Klassen) durch den Habitus mit der Mikro-Handlungsebene (Lebensstil und Geschmack). Dieses theoretische Konzept untermauert Bourdieu durch eine empirische Untersuchung mit Daten, die er bereits in den 1960er-Jahren in Frankreich erhoben hat.

2.2.2 Methoden

Dabei kommt ein Methodenmix zum Einsatz: Zum einen wurden nach einer Vorerhebung mittels Intensivinterviews und Beobachtungen mehr als 1000 Personen mit einem standardisierten Fragebogen befragt, zum anderen hatten die Interviewer auch die Aufgabe, bestimmte standardisierte Beobachtungen durchzuführen, und schließlich zog Bourdieu zahlreiche Daten zur Sekundäranalyse (die Nutzung bereits existierender Datensätze) heran.

Im Einzelnen ging es in dem Fragebogen um Vorlieben bei der Wohnungseinrichtung, Kleidung, Musik, Küche, Lektüre, Film, Malerei, Radiosendungen etc. zur Erhebung des Lebensstils und Geschmacks, außerdem um Angaben zum Beruf, Einkommen und andere sozioökonomische und -demografische Angaben zur Erhebung der sozialen Position. Beispielsweise sollten die Befragten ihre Möbel einem Stil zuordnen (modern, antik oder rustikal) und Attribute für die Wunscheinrichtung vergeben (z. B. komfortabel oder pflegeleicht), ebenso dafür, wie sie sich am liebsten kleiden. Sie wurden dazu befragt, welche Art Bücher sie gern lesen bzw. welche Art Filme sie gern schauen, welche Filme aus einer Liste sie gesehen haben und welche Musikstücke sie kennen etc. Etwa die Hälfte der Befragten kam aus Paris, die andere aus der »Provinz«.

Die Beobachtung umfasste die Dimensionen Wohnverhältnisse, Kleidung, Frisur und Sprache (der Befragten), z. B. »Schuhe von Frauen: mit hohen Absätzen, mit flachen Absätzen, Hausschuhe« (vgl. Kap. 4.4).

Bei der Sekundäranalyse bezog Bourdieu sich unter anderem auf Daten des INSEE (»Institut national de la statistique et des études économiques«, es entspricht in etwa dem Statistischen Bundesamt) zu den Bereichen Haushaltseinkommen, Ausbildung und berufliche Qualifizierung, Lebensbedingungen und Verbrauch in Haushalten sowie Freizeitverhalten (eine Auflistung der Sekundärdaten befindet sich in Bourdieu 1982: Anhang II).

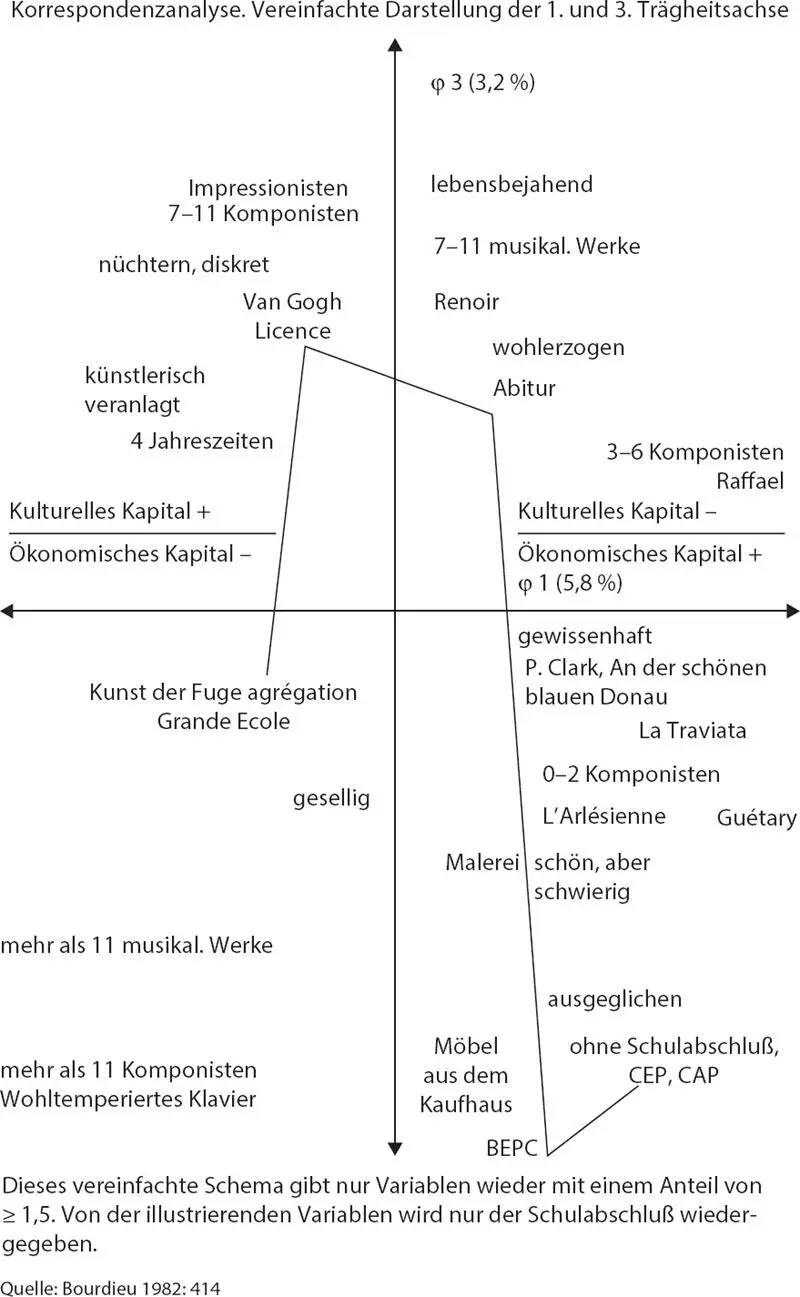

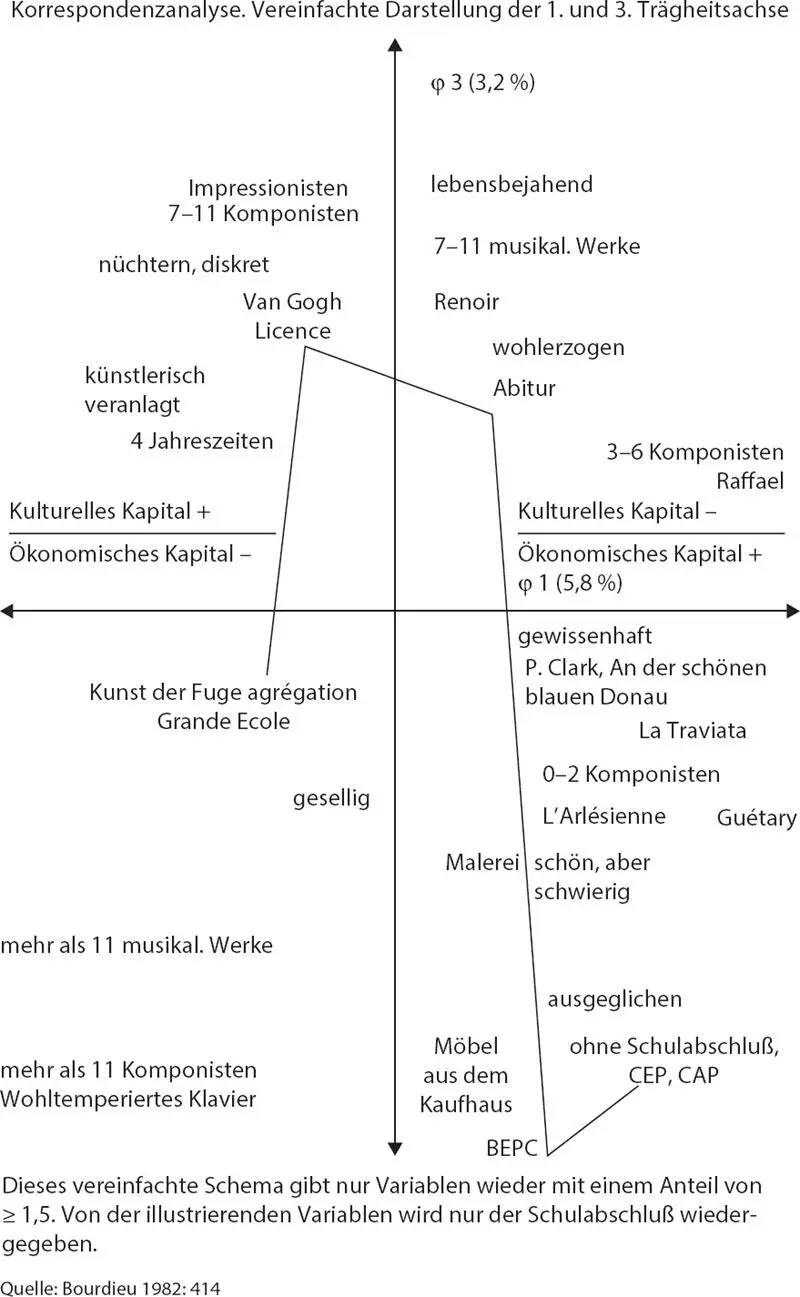

Bei der Auswertung verwendete Bourdieu neben anderen Verfahren wie der Erstellung von Kreuztabellen eine Methode, die seitdem mit dieser Arbeit oft eng verknüpft wird: die Korrespondenzanalyse. Charakteristisch ist hier eine grafische Darstellung in Form eines Koordinatensystems, bei dem räumlich nah beieinander liegende Merkmale auch tatsächliche Ähnlichkeiten und Zusammenhänge symbolisieren (genauer zur Anwendung und Interpretation s. Blasius 2001, Blasius/Georg 1992). Am Beispiel der Nahrungsmittel ließ sich etwa zeigen, dass gehobene Klassen eher Rind, Fisch und Obst, insgesamt feine und leichte Speisen bevorzugten, untere Klassen eher Wurstwaren, Schweinefleisch und Brot, insgesamt eher fette, schwerere Kost.

Bourdieu reflektiert auch die Grenzen seines methodischen Vorgehens (1982: Anhang I). So waren in der Auswahl der Befragten die Ober- und Mittelklassen gegenüber der Arbeiterklasse überrepräsentiert. Der Fragebogen konnte für die einzelnen Bereiche (z. B. Musik) jeweils nur wenige Fragen und dazu nur wenig über die Art und Weise von Praktiken enthalten (tut man etwas gelangweilt oder leidenschaftlich, demonstrativ oder unauffällig etc.?), und die Fragen der sekundäranalytisch untersuchten Befragungen passten oft nur unvollkommen zu Bourdieus eigener Fragestellung.

2.2.3 Ergebnisse

Bourdieu arbeitet drei soziale Klassen (mit Differenzierungen, von denen hier abgesehen wird) mit einem jeweils typischen Geschmack heraus:

Die herrschende Klasse hat den »legitimen Geschmack«, der sich durch Sinn für Abgrenzung (Distinktion) und teilweise durch Vorliebe für Luxusartikel auszeichnet.

Die Mittelklasse oder das Kleinbürgertum hat einen »prätentiösen« Geschmack und eifert den oberen Klassen nach (durch Kultur- und Bildungsbeflissenheit), ohne jemals deren Selbstsicherheit oder Gelassenheit erlangen zu können. Der Kleinbürger ist der typische Abnehmer von Massenkultur.

Der Notwendigkeitsgeschmack der unteren Klassen schließlich orientiert sich am Praktischen. Sie haben nicht etwa eine angeborene Unfähigkeit (z. B. der ästhetischen Wahrnehmung), ihnen fehlt vielmehr kulturelles und ökonomisches Kapital.

Ein Beispiel für die Ergebnisdarstellung einer Korrespondenzanalyse zur Veranschaulichung von Geschmacksrichtungen zeigt Abbildung 2.2. Es geht hier nicht darum, die Methode der Korrespondenzanalyse anhand der Grafik vollständig nachzuvollziehen, sondern darum, grobe Zuordnungen vornehmen zu können. Beispielsweise bevorzugen insbesondere Menschen mit hoher Kapitalausstattung Impressionisten, und vor allem jene, deren kulturelles Kapital tendenziell höher ist als ihr ökonomisches Kapital.

Sowohl Bourdieus theoretischer Ansatz als auch die empirische Untersuchung sind eingehend auch in Deutschland diskutiert worden. Im Rahmen der sozialen Ungleichheit, etwa bei der Erforschung von Bildungsbenachteiligungen, wird das Konzept nach wie vor herangezogen – unter anderem scheint es einige Schwächen anderer Ansätze zu umgehen –, jedoch andererseits nicht unkritisch betrachtet. Ob und wie die empirischen Ergebnisse auf Deutschland im 21. Jahrhundert übertragbar sind, ist eine eher offene und nicht einfach zu klärende Frage. Blasius und Winkler hatten 1989 eine bedingte Übertragbarkeit auf Deutschland konstatiert, bestimmte Milieuansätze (Vester et al. 2001) übernehmen Teile von Bourdieus Konzept, verschiedene empirische Untersuchungen sowohl etwa aus der Bildungssoziologie als auch aus der Netzwerkanalyse arbeiten mit den Konzepten z. B. des ökonomischen, kulturellen und/oder sozialen Kapitals.

Abb. 2.2: Varianten des herrschenden Geschmacks

Nach diesem ersten Einblick in die Anwendung quantitativer empirischer Methoden soll es im Folgenden um die Frage gehen, welche Forschungslogik und welcher Forschungsablauf für diese Methoden charakteristisch sind. Damit stehen im nächsten Kapitel die methodischen Prinzipien hinter den empirischen Untersuchungen im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Literatur

Literatur

Gerhards, Jürgen (2003): Die Moderne und ihre Vornamen. Eine Einladung in die Kultursoziologie, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag (2. Aufl. VS 2010).

Bourdieu, Pierre (1982): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 9. Aufl. der TB-Ausgabe 1997. (frz. Original 1979)

Übungsaufgabe

Übungsaufgabe

Recherchieren Sie weitere empirische Untersuchungen, die quantitative Methoden verwendet haben.

| 2 |

Etwas unklar ist, welche Zuordnung gewählt wird, wenn Vater und Mutter nicht in der gleichen Schicht sind, eventuell der Beruf des Vaters (Gerhards 2003: 120). |

| 3 |

Der quantitative Forschungsprozess: Logik und Forschungsschritte |

3.1 Die Logik quantitativer Forschung

Читать дальше

Literatur

Literatur Übungsaufgabe

Übungsaufgabe