2.1.2 Methoden

Als Erhebungsinstrument wählt Gerhards die Inhaltsanalyse. Dabei wertet er Geburtsregister von Standesämtern aus zwei deutschen Kleinstädten aus, zum einen aus dem überwiegend katholischen Gerolstein in Westdeutschland, zum anderen aus dem protestantischen, später eher konfessionslosen Grimma in Ostdeutschland. Die Auswahl von nur zwei Gemeinden sichert keine Verallgemeinerbarkeit, doch zieht der Autor zum Vergleich Forschungsergebnisse aus anderen Regionen heran. Sie zeigen ähnliche Trends, was die Reichweite bzw. Generalisierbarkeit der Ergebnisse Gerhards’ wiederum stärkt.

Was genau hat Gerhards nun erhoben? In einem vier- bzw. zweijährigen Abstand erfasste er jeweils die 100 ersten Geburten eines jeden Jahrgangs zwischen 1894 und 1994 bzw. 1998. Die Information zu jeder Geburt enthielt die Merkmale Geburtsdatum, Vorname(n), Geschlecht, außerdem von den Eltern die Vornamen, die Religionszugehörigkeit und den Beruf. Im Nachhinein ergänzte er dieses Raster durch den Kulturkreis, aus dem die Vornamen stammten, anhand von Namenshandbüchern; außerdem teilte er die Berufe in drei Gruppen ein (unqualifiziert, qualifiziert, hoch qualifiziert). Die Zuordnung zu einem Kulturkreis ist dabei nicht ganz unproblematisch. Ausschlaggebend war der zeitlich letzte Kulturkreis, so zählt etwa beim Namen Martin der Bezug zu dem Heiligen Martin, dem Bischof von Tours, nicht der lateinische Ursprung »Mars«. Dem liegt die (nicht bewiesene) Annahme zugrunde, dass der zeitlich letzte der für Eltern bekanntere oder jedenfalls bedeutsamere Kulturkreis ist.

Eine zusätzliche kleine Befragung von Müttern in Entbindungsstationen spielt in dem weiteren Forschungsbericht leider nur am Rande eine Rolle, so dass dieses Element einer »Mikro-Ebene« nachrangig bleibt.

Die erhobenen Merkmale bilden nun Hinweise (»Indikatoren«) für die Prüfung verschiedener Trends bei der Namensgebung. Die folgende Auflistung zeigt einige Beispiele auf (siehe Tab. 2.1).

Manchmal wären weitere Untersuchungen sowohl auf der Ebene der Fragestellungen als auch der Indikatoren denkbar, die zum Teil mit der vorliegenden Datenbasis nicht durchgeführt werden konnten, so gab es für die Prüfung der Facette Verwandtschaftsbeziehungen keine Informationen über die Namen der Großeltern und Paten. Es wurde ebenfalls nicht gefragt, ob Eltern mehrerer Kinder ihren »Vorlieben« treu blieben. Bei der Heterogenisierung wäre es bei entsprechender Datenbasis interessant gewesen, welcher Anteil der Eltern einen Namen aus den »Top 10« des (Vor-)Jahres wählt etc. Ebenfalls wäre zu überlegen, ob pro »Trend« nicht in einigen Fällen mehrere Indikatoren sinnvoll gewesen wären. Positiv ist hervorzuheben, dass der Autor in jedem Kapitel die Fragestellung und die Indikatoren klar benennt.

Tab. 2.1: Dimensionen und Indikatoren in der Studie von Gerhards

| Einfluss von |

Indikator |

| religiösen Bindungen bzw. Säkularisierung |

Anteil der christlichen Vornamen an der Gesamtmenge der Vornamen (laut Namenshandbuch) |

| nationaler Orientierung |

Anteil der deutschen Vornamen an der Gesamtmenge der Vornamen |

| Verwandtschaftsbeziehungen |

Anteil der Weitergabe der elterlichen Vornamen auf den Namen des Kindes an der Gesamtmenge der Vornamen |

| Individualisierung |

Heterogenisierung, gemessen am Anteil unterschiedlicher Namen an der Gesamtzahl der Namen |

| Schichtspezifik |

Anteil der Namen, die von allen Schichten vergeben wurden (ein zunehmender Anteil würde auf Entschichtung hinweisen). Schicht ist dabei operationalisiert als Berufe der Eltern 2 |

| Globalisierung bzw. Transnationalisierung |

Anteil nicht christlicher und nicht deutscher Namen bzw. Anteil der Namen aus romanischem und angloamerikanischem Kulturkreis |

Im zweiten Teil der jeweiligen Prüfungen zieht Gerhards weitere Merkmale hinzu, die nun nicht mehr aus der eigenen Erhebung, sondern aus der Literatur entnommenen Daten stammen, z. B. der erwähnte Rückgang der in der Landwirtschaft Tätigen. Diese Merkmale dienen der (heuristischen) Erklärung, warum z. B. die Eltern ihre eigenen Vornamen ab einem bestimmten Zeitpunkt seltener an die Kinder weitergeben.

2.1.3 Ergebnisse

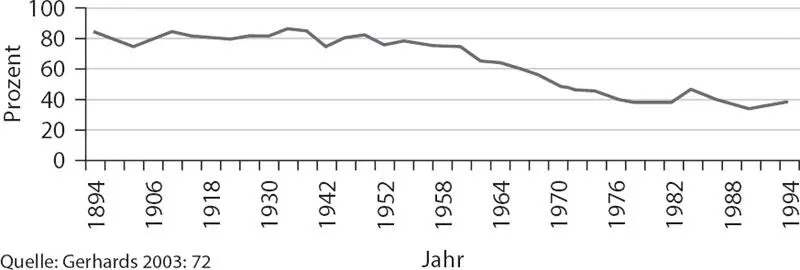

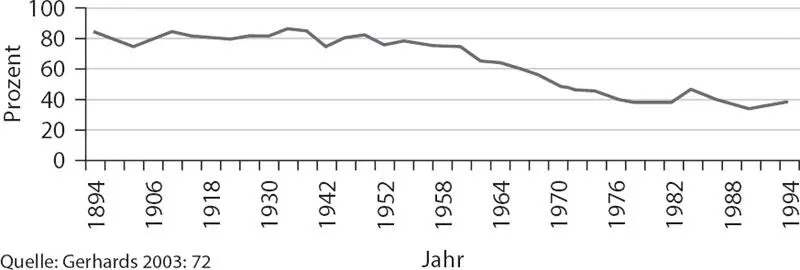

Die Ergebnisdarstellung der Namensentwicklung erfolgt in erster Linie durch Kurvendiagramme wie dieses, teilweise auch weiter differenziert (z. B. eine Kurve pro Gemeinde) (siehe Abb. 2.1).

Abb. 2.1: Enttraditionalisierung (Entwicklung des Anteils deutscher und christlicher Namen)

Inhaltlich ergeben sich folgende Trends: Orientierungen an Traditionen auf der Basis von Religion, Staat und Verwandtschaft nehmen im Zeitverlauf ab. Dagegen spielt die Schichtzugehörigkeit weiterhin eine Rolle. Individualisierung gab es, doch ist sie bereits in den 1950er-Jahren abgeschlossen, was anderen theoretischen Ansätzen zu diesem Thema (z. B. Beck 1986) widerspricht. Man könnte hier weiter nachhaken: Vielleicht ist Heterogenität allein kein so guter Indikator. Oder hängt das Ende weiterer Heterogenisierung mit dem ebenfalls konstatierten zunehmenden Einfluss von Moden zusammen? Ohne näher auf die Inhalte von Individualisierung einzugehen, kann dieser Punkt hier nicht verfolgt werden, wichtig ist jedoch, dass die Leser aufgerufen sind, empirische Ergebnisse – ob sie plausibel erscheinen oder nicht – immer kritisch zu reflektieren. Zurück zu den Ergebnissen: Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einen Anstieg der Namen aus einem anderen, insbesondere dem angloamerikanischen und romanischen Kulturkreis (übrigens auch in der DDR). Gerhards führt dies unter anderem auf den Einfluss des Fernsehens zurück. Als relativ wandlungsresistent erwiesen sich geschlechtsspezifische Unterschiede, etwa eine stärkere Traditionsgebundenheit bei Jungennamen. Als Erklärungsfaktoren für diese Entwicklungen nennt Gerhards unter anderem Veränderungen der Sozialstruktur (z. B. die Bildungsexpansion) und des politischen Systems.

Zusammengefasst zeigt Gerhards die Prägung des »Mikrophänomens« Vornamensgebung durch kulturelle Orientierungen und ihren Wandel anhand verschiedener Indikatoren auf. Er beschreibt nicht allein den Wandel der Vornamen in verschiedenen Hinsichten, sondern verknüpft diesen auch mit »plausibilisierenden« Erklärungen. Es gibt die oben geschilderten Einschränkungen sowohl des Erklärungsanspruchs als auch bezüglich methodischer Details. Diese Grenzen der Reichweite werden teilweise selbstreflexiv in der Studie genannt, zum Teil sind die Leserinnen aufgefordert und durch die systematische Darstellung auch in der Lage, selbst über die Grenzen der Aussagekraft nachzudenken.

2.2 Klassenzugehörigkeit und Geschmack

2.2.1 Forschungsfrage

Pierre Bourdieu hinterfragt die im Alltag geläufige Annahme, dass der Geschmack, z. B. bei der Kleidung, der Musik oder Möbeln, allein auf die individuellen Vorlieben zurückgeht und dass man mit seinem Geschmack einen ganz individuellen Lebensstil ausdrückt. Stattdessen geht er davon aus, dass die Klassenzugehörigkeit einen bestimmten Habitus, also eine Grundhaltung mit spezifischen Wahrnehmungsweisen und Handlungsmustern mit sich bringt, der wiederum auch den »individuellen« Geschmack prägt. Dies bedeutet nicht Determinismus, also dass etwa alle Angehörigen einer Klasse hundertprozentig übereinstimmende Vorlieben haben; der Habitus steckt eher einen typischen Rahmen ab. Diese Prägung muss den Einzelnen nicht bewusst sein, nichtsdestoweniger besteht dieser Zusammenhang – so die Theorie Bourdieus –, und somit ist der Einfluss sozialer Ungleichheiten auf alle Bereiche auch des Alltagslebens nach wie vor groß. Die »feinen Unterschiede« symbolisieren die »groben« sozialen Ungleichheiten. Dabei konzeptioniert Bourdieu die Klassenzugehörigkeit recht komplex, so spielen neben dem ökonomischen Kapital das kulturelle Kapital (Wissen, Bildungstitel, kulturelle Güter) sowie das soziale Kapital (die richtigen »connections«) eine wichtige Rolle. Die herrschenden Klassen haben dabei die Macht, ihre »Kultur« als die »legitime« zu definieren und sich durch ihren entsprechenden Lebensstil von den unteren Klassen abzugrenzen.

Читать дальше