Trotz der beschränkten Wirkung von Gerichtsentscheidungen hat insb. die höchstrichterliche Rechtsprechung für die Praxis der Rechtsanwendung eine herausragende Bedeutung. Es empfiehlt sich, insb. die Entscheidungen der obersten Gerichte zu beachten, weil sie wertvolle Hinweise für die sachkundige Auslegung (hierzu 3.3.2) von Rechtsvorschriften liefern. Zudem orientieren sich unterinstanzliche Gerichte an den Entscheidungen der Obergerichte.

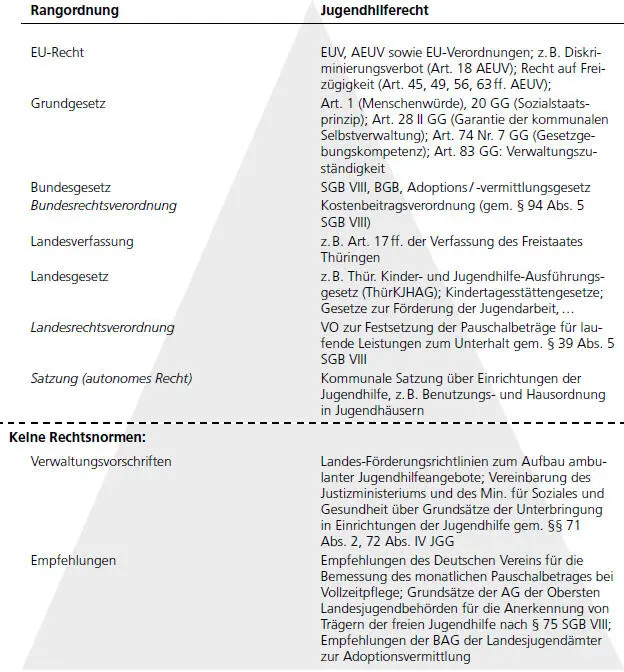

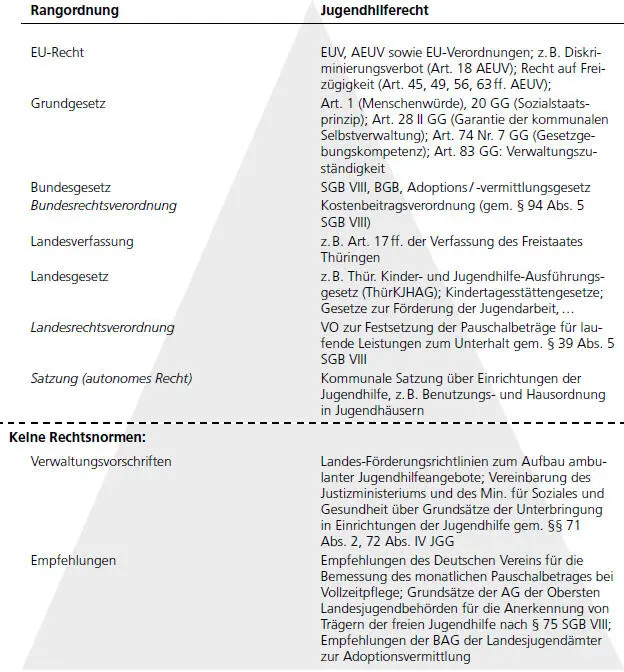

1.1.3.7 Rangordnung der Rechtsvorschriften

Rechtsvorschriften stehen in einem wertigen Stufenverhältnis, einer Rangordnung zueinander (vgl. Übersicht 4). Der Vorrang höherrangigen Rechts verpflichtet die Rechtsanwender dazu, rangniedere Rechtsvorschriften stets (verfassungs-)konform auszulegen (hierzu 3.3.2). Im Kollisionsfall geht das höherrangige Recht dem rangniedrigeren Recht vor, d. h. die rangniedrigere Norm ist nichtig, wenn sie gegen höherrangiges Recht verstößt. Zu beachten ist hier zunächst der unmittelbare Vorrang des europäischen Gemeinschaftsrechts (s. 1.1.5). Im Hinblick auf den vielfach verkürzt-pauschal dargestellten Grundsatz des Art. 31 GG („Bundesrecht bricht Landesrecht“) muss beachtet werden, dass diese Regelung nur dann relevant wird, wenn dem Bund für die entsprechende Frage nach dem Grundgesetz tatsächlich die Regelungskompetenz zusteht. Betrifft eine Materie allein die Regelungskompetenz der Länder (ausschließliche Gesetzgebungskompetenz der Länder nach Art. 70 GG z. B. im Bereich von Kultus-/Schulrecht, Strafvollzug, Heimrecht), so wäre eine entsprechende Bundesnorm nicht höherrangig, sondern verfassungswidrig (z. B. im Bereich des Schulwesens als traditionelle Länderkompetenz). Nur im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung (Art. 72 Abs. 1, Art. 74, 99 GG) geht ein rechtmäßiges Bundesgesetz oder eine Rechtsverordnung den Länderrechtsnormen vor. Ländergesetze, die entgegen der verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung erlassen werden, sind ebenso verfassungswidrig (z. B. nachträgliche Sicherungsverwahrung; vgl. BVerfGE 2 BvR 834 / 02 – 10.02.2004; vgl. auch IV-4.2). Bei Kollisionen gleichrangiger Vorschriften verdrängt das neuere Gesetz das ältere und die speziellere die allgemeine Norm.

Übersicht 4: Normenpyramide am Beispiel des Jugendhilferechts

Anm: Die abgeleiteten Rechtsnormen (RVO und Satzung) sind kursiv gedruckt.

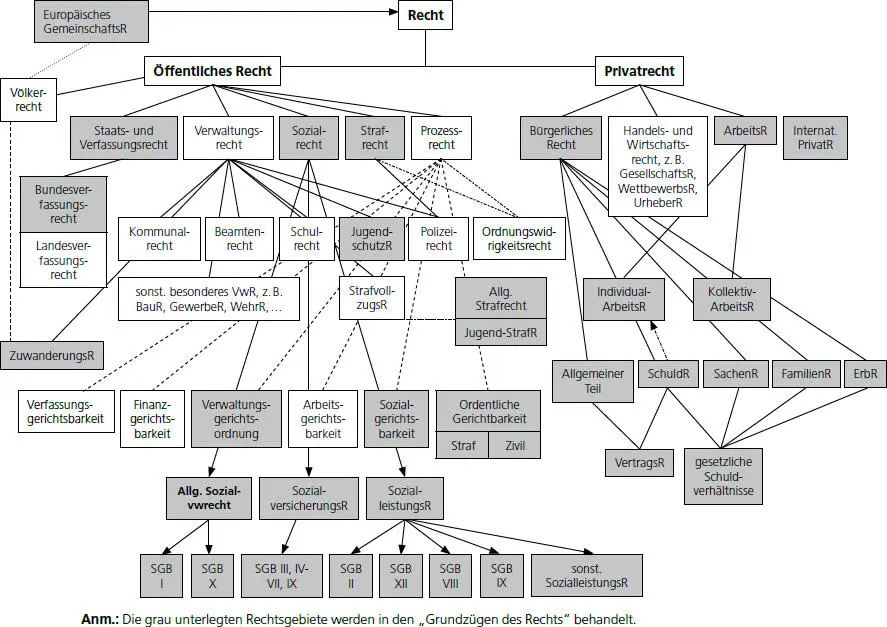

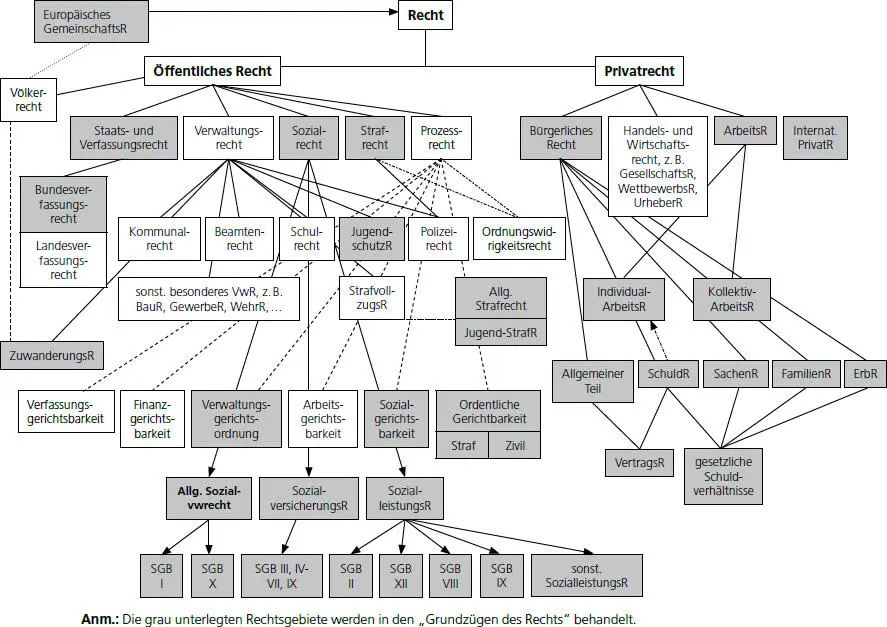

1.1.4 Überblick über die Gebiete der deutschen Rechtsordnung

Konflikte sind normal und können in allen Lebensbereichen entstehen: Streitigkeiten innerhalb der Familie, im alltäglichen Handeln im Arbeitsleben, der Streit um die Mieterhöhung, der Unfall im Straßenverkehr usw. Die aus dem Konflikt resultierende rechtliche Fragestellung bestimmt, welches Rechtsgebiet innerhalb einer Rechtsordnung Anwendung findet.

Zur Verdeutlichung ein kleiner konstruierter Fall: Adam ist gemeinsam mit seiner Freundin Eva im Pkw auf dem Nachhauseweg. Beide sind verliebt, schauen sich oft in die Augen und unterhalten sich angeregt. Da sich Adam beim Fahren nicht voll auf den Verkehr konzentriert, verursacht er an einer Ampelkreuzung einen Auffahrunfall, bei dem Herr B. verletzt wird. Dieser kleine Fall wirft mehrere Fragen auf:

Wenn A. aus Unachtsamkeit einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem B. verletzt wird, so beantwortet das Zivilrecht (s. Teil II) die Frage, ob A. dem B. Schadensersatz und Schmerzensgeld zu leisten hat und ggf. in welcher Weise und Höhe (§§ 823, 253 Abs. 2 BGB, § 7 StVG). Sinn und Zweck ist hierbei der Ausgleich des (materiellen und ideellen) Schadens. Das Verwaltungsrecht (s. Teil III) bezweckt die Gefahrenkontrolle und befasst sich deshalb mit der Frage, ob sich A. durch sein Verhalten als ungeeignet zum Fahren von Kfz erwiesen hat und ob ihm die Fahrerlaubnis zu entziehen ist (§ 4 StVG). Das Strafrecht (s. Teil IV) klärt, ob A. sich anlässlich des Verkehrsunfalls strafbar gemacht hat und wie er ggf. zu sanktionieren ist.

Im deutschen Recht findet sich eine Vielzahl von unterschiedlichen Regelungsmaterien. Der Tradition des römischen Rechts folgend wird die deutsche Rechtsordnung unterteilt – siehe dazu auch Übersicht 5– in das:

■ Privatrecht (ius privatum): regelt die Beziehungen der einzelnen Bürger und anderer nichthoheitlich handelnder Rechtssubjekte (juristische Personen, z. B. Verein, GmbH; hierzu II-1.1) zueinander auf der Basis der Gleichordnung und Selbstbestimmung (hierzu II). Das BGB ist als „bürgerliches“ Zivilrecht nur ein Teil des Privatrechts, andere privatrechtliche Rechtsnormen finden sich z. B. im Handels- und Wirtschaftsrecht (z. B. HGB, GmbHG, Gewerbe-, Wettbewerbs-, Urheberrecht) sowie im Arbeitsrecht.

Übersicht 5: Übersicht über das Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland

■ Öffentliches Recht (ius publicum): regelt die Organisation des Staates und der mit Hoheitsgewalt ausgestatteten Rechtssubjekte (Körperschaften, Anstalten und öffentlich-rechtliche Stiftungen; hierzu 4.1.2), die öffentliche Verwaltung und das von ihr angewandte Verfahren; es ordnet die Rechtsverhältnisse der Hoheitsträger untereinander und zu den Bürgern (hierzu III). Hierzu gehören insb. das Grundgesetz, sonstiges Staats- und Verwaltungsrecht, insb. die einzelnen Bücher des SGB, das Schulrecht, Polizeirecht sowie das gesamte Gerichtsverfassungs- und Verfahrensrecht auch der Zivilgerichtsbarkeit. Das häufig als eigenständiges Rechtsgebiet behandelte Strafrecht (IV) ist öffentliches Recht.

Abgrenzungstheorien

Eine Rechtsnorm ist öffentlich-rechtlicher Natur, wenn aus ihr zwingend ein Träger öffentlicher Verwaltung berechtigt oder verpflichtet ist. Privatrechtlich ist eine Norm, wenn der betreffende Rechtssatz für jedermann gilt (sog. moderne Subjektstheorie). Frühere gebräuchliche Abgrenzungskriterien (z. B. bei einem Über- und Unterordnungsverhältnis sei die Norm öffentlich-rechtlich, bei Gleichordnung privatrechtlich) sind für den modernen Rechtsstaat untauglich. Zum einen ist der Bürger kein Untertan und zum anderen sind viele Rechtsverhältnisse zwischen öffentlichen Trägern trotz ihrer Gleichordnung öffentlich-rechtlich ausgestaltet (z. B. Kostenerstattungsansprüche, öffentlich-rechtliche Verträge, z. B. über Gemeindegrenzen oder i. R. d. Daseinsvorsorge).

Verwaltungsprivatrecht

Die Abgrenzung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht kann gelegentlich schwierig sein. So nehmen Staat und Kommunen öffentliche Aufgaben (z. B. Verkehrs- und Versorgungsleistungen, Abfallentsorgung) nicht allein in klassisch hoheitlichen, sondern auch in privatrechtlichen Formen wahr. Man spricht dann von „Verwaltungsprivatrecht“. Es finden zwar zunächst die zivilrechtlichen Regelungen Anwendung (z. B. Kaufrecht, Mietrecht) und bei Streitigkeiten ist deshalb der Zivilrechtsweg einzuschlagen. Andererseits darf der Staat – auch soweit er privatrechtlich handelt – seine hoheitliche Befugnis nicht ausnutzen, er kann sich nicht durch eine „Flucht ins Privatrecht“ von der Geltung der Grundrechte befreien (vgl. z. B. BGH 24.09.2002 – KZR 4 / 01 – NJW 2003, 752 ff.). Zuletzt hat das BVerfG betont: „Von der öffentlichen Hand beherrschte gemischtwirtschaftliche Unternehmen in Privatrechtsform unterliegen ebenso wie im Alleineigentum des Staates stehende öffentliche Unternehmen, die in den Formen des Privatrechts organisiert sind, einer unmittelbaren Grundrechtsbindung.“ (1 BvR 699 / 06 – 22.02.2011). Deshalb ist die Verwaltung (auch derartiger Unternehmen) an die verfassungsrechtlichen Grundsatzentscheidungen und Verwaltungsgrundsätze (z. B. Sozialdatenschutz, Akteneinsichtsrecht, Kostendeckungsprinzip) gebunden (vgl. BGH NJW 1992, 171, 173). Aus diesem Grund steht es einem in privatrechtlichen Formen betriebenen kommunalen Versorgungsunternehmen nicht völlig frei, mit welchen Nutzern es Verträge schließt, sondern es ist verpflichtet, grds. allen Bürgern zu gleichen Bedingungen Versorgungsleistungen anzubieten (sog. Kontrahierungszwang).

Читать дальше