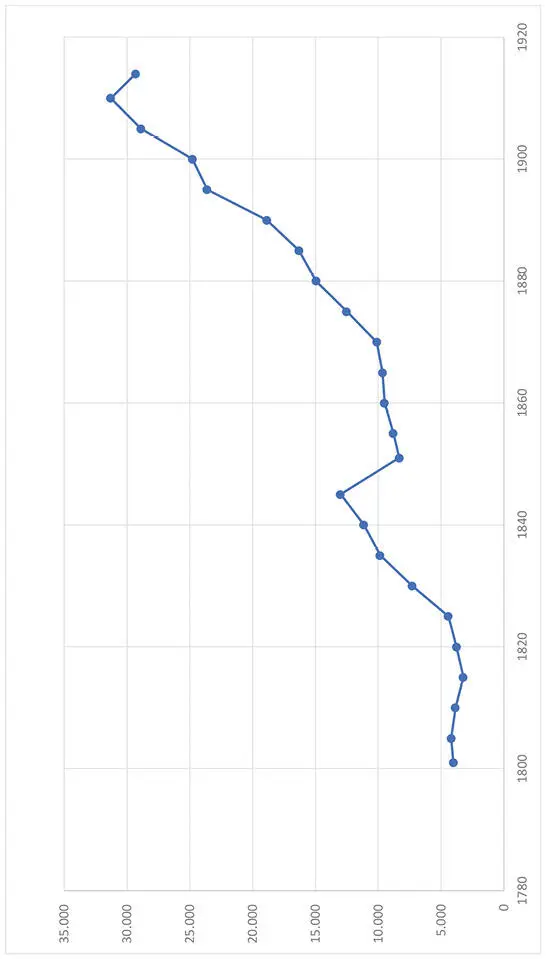

Diese Zahlen zur Titelproduktion von Büchern sind nur eingeschränkt aussagekräftig. Zum einen wird hier nur die Zahl der publizierten Titel erfasst, ohne dass wir in der Regel Kenntnis von den jeweiligen Druckauflagen haben. Zum anderen ist die wegen der Zensur illegal verbreitete Druckproduktion nicht abzuschätzen. Und schließlich bleiben die populären Lesestoffe, die „Lesestoffe der Kleinen Leute“ (Schenda 1976; detailliert Schenda 1970: 271–324) gänzlich unberücksichtigt. Doch gerade sie sind es, die massenhaft verbreitet waren. Es existiert – abgesehen von kleinen Segmenten – keine Produktionsstatistik dessen, was über den Kolportagebuchhandel vertrieben wurde.

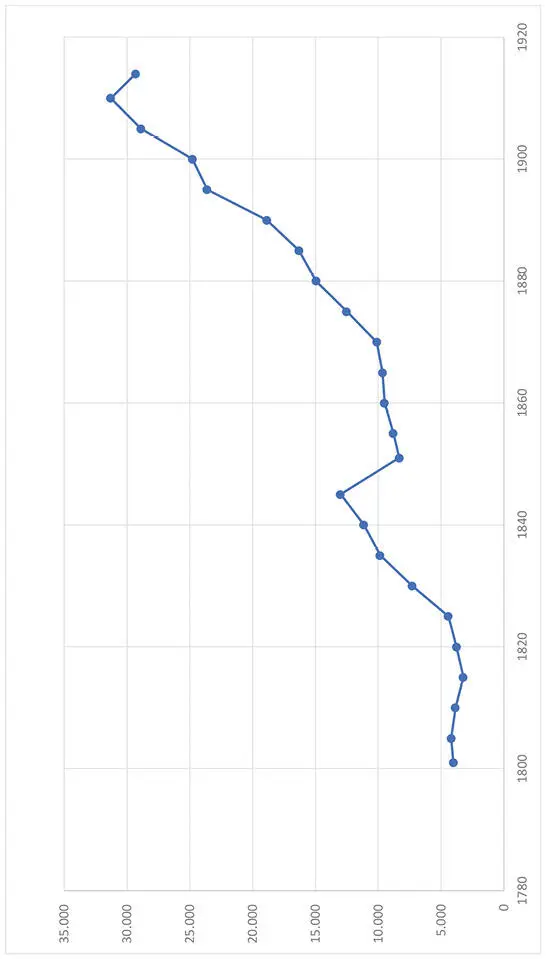

Abb. 1:

Abb. 1:

Titelproduktion im Deutschen Bund und im Deutschen Reich 1801–1914.

Die Ausdifferenzierung und Ausweitung der Printmedien veränderte auch die Rolle des Literaturproduzenten (zusammenfassend Faulstich 2004: 196f.). Hatte sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts das Berufsbild des freien Schriftstellers herausgebildet, der sein Auskommen auf dem literarischen Markt suchen musste und nicht mehr besoldeter Hofpoet war (siehe Haferkorn 1963 und Haferkorn 1974), so verschärfte sich die Markabhängigkeit des Schriftstellers im 19. Jahrhundert deutlich. Ein Zeitgenosse beschrieb die Situation eines solchen Lohnschreibers plastisch: „Heute einen kritischen Artikel, morgen eine Correspondenz für ein Journal verfassen, zwischendurch an einem Roman arbeiten oder seine für Alles zugeschnittene Feder an der Uebersetzung eines ausländischen Buches abnutzen und bald an dieses, bald an jenes Journal wie an einen letzten Rettungsanker sich anklammern.“ (zit. nach Wittmann 1982b: 157) Zeitgenössisch wurde kritisch von der „Vielschreiberey“ gesprochen. Dazu kam die Konkurrenzsituation unter den Autoren. Ihre Zahl wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts mit 7.000 angegeben. Knapp hundert Jahre später betrieben laut der offiziellen Berufsstatistik des deutschen Reichs 19.380 Personen die Schriftstellerei im Hauptberuf. Für die allermeisten bedeutete das „Betreiben der Schriftstellerei als Gewerbe, Erwerbszwang bis zur Käuflichkeit oder zumindest Anpassung an den herrschenden Geschmack“ (Wittmann 1982b: 159).

Die Ausdifferenzierung und Ausweitung der Printmedien veränderte auch die Rolle des Literaturproduzenten (zusammenfassend Faulstich 2004: 196f.). Hatte sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts das Berufsbild des freien Schriftstellers herausgebildet, der sein Auskommen auf dem literarischen Markt suchen musste und nicht mehr besoldeter Hofpoet war (siehe Haferkorn 1963 und Haferkorn 1974), so verschärfte sich die Markabhängigkeit des Schriftstellers im 19. Jahrhundert deutlich. Ein Zeitgenosse beschrieb die Situation eines solchen Lohnschreibers plastisch: „Heute einen kritischen Artikel, morgen eine Correspondenz für ein Journal verfassen, zwischendurch an einem Roman arbeiten oder seine für Alles zugeschnittene Feder an der Uebersetzung eines ausländischen Buches abnutzen und bald an dieses, bald an jenes Journal wie an einen letzten Rettungsanker sich anklammern.“ (zit. nach Wittmann 1982b: 157) Zeitgenössisch wurde kritisch von der „Vielschreiberey“ gesprochen. Dazu kam die Konkurrenzsituation unter den Autoren. Ihre Zahl wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts mit 7.000 angegeben. Knapp hundert Jahre später betrieben laut der offiziellen Berufsstatistik des deutschen Reichs 19.380 Personen die Schriftstellerei im Hauptberuf. Für die allermeisten bedeutete das „Betreiben der Schriftstellerei als Gewerbe, Erwerbszwang bis zur Käuflichkeit oder zumindest Anpassung an den herrschenden Geschmack“ (Wittmann 1982b: 159).

Rudolf Schenda, der Pionier der Erforschung der populären Lesestoffe, hat regionale und lokale Zahlen für Frankreich hochgerechnet und kommt zu dem Schluss, „dass eine Jahresproduktion in der Größenordnung von 100 Millionen populären Druckwerken – Büchlein, Heftchen und Einzelblättern – pro Jahr zumindest seit der Mitte des 19. Jahrhunderts anzusetzen“ sei. Diese Berechnung umfasse „weder die Menge der nicht für die Kolportage bestimmten, gebundenen Bücher, noch die Masse der Zeitschriften und Zeitungen“ (Schenda 1970: 186). Nach zeitgenössischen Angaben setzte 1899 allein der Berliner Kolportageverlag A. WeichertWeichert circa 25 Millionen Romanhefte ab (Jäger 1988: 164).

Wie immer man diese Zahl einschätzt, Tatsache ist, dass diese massenhaft verbreiteten Lesestoffe nach wie vor unzureichend erforscht sind. Das liegt nicht zuletzt auch an der Sammlungspraxis wissenschaftlicher und öffentlicher Bibliotheken, und so ist es „einer kleinen Gruppe von Sammlern […] überhaupt zu verdanken, dass wir heute wenigstens noch in Umrissen die gesamte Bandbreite der Unterhaltungsliteratur aus der Vergangenheit erahnen können“ (Galle 2006b: 10).

Die Privatiniative zur Erforschung der populären Lesestoffe spiegelt sich auch in den Bibliografien wieder, die zu verschiedenen Publikationsformen und Genres vorliegen, so unter anderen Bloch 2002, 2005, 2006, 2015, Kalbitz/Kästner 2013 und Schädel 2006.

Die Privatiniative zur Erforschung der populären Lesestoffe spiegelt sich auch in den Bibliografien wieder, die zu verschiedenen Publikationsformen und Genres vorliegen, so unter anderen Bloch 2002, 2005, 2006, 2015, Kalbitz/Kästner 2013 und Schädel 2006.

Ausdifferenzierung und Ausweitung der Vertriebswege

Das 19. Jahrhundert ist auch durch eine Ausweitung der Zugangsmöglichkeiten für das Publikum zu Lesestoffen der verschiedensten Art gekennzeichnet. Dazu gehört als wichtiger Faktor der sich entwickelnde stationäre Buchhandel, also der Buchhandel mit Ladengeschäften. Dessen Organisationsgefüge „war noch bis tief ins 19. Jahrhundert hinein sehr weitmaschig“ (Ungern-Sternberg 1987: 383). Um 1800 existierten nur ca. 500 Buchhandlungen, davon ein Zehntel allein in Leipzig. Zwar verdreifachte sich die Zahl bis zur Reichsgründung im Jahr 1870, doch bleiben Regionen wie Bayern und Westfalen unterversorgt (Wittmann 1982b: 118f., Schenda 1970: 174ff.). Angesichts der Tatsache, dass weite Teile der Bevölkerung auf dem Land lebten und die Verstädterung erst nach der Jahrhundertmitte deutlich stieg, ist die Versorgungslücke mit Lesestoffen evident. Die langsame Entwicklung des stationären Buchhandels war bis zur Einführung der Gewerbefreiheit in hohem Maß Folge des Konzessionisierungszwangs, der erst 1868/1869 für den Norddeutschen Bund und 1872 für das gesamte Deutsche Reich abgeschafft wurde.

Zu den Lesestofflieferanten für das Publikum gehörten neben dem stationären Buchhandel die bürgerlichen Lesegesellschaften und die Leihbibliotheken, die seit dem 18. Jahrhundert für größere Lesergruppen eine extensive Lektüre erst erschwinglich gemacht haben. „Der mächtigste Lesestofflieferant zumindest des 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wenn nicht gar der gesamten Buchhandelsgeschichte“ (Schenda 1976: 28) war jedoch der Kolportagebuchhandel, dessen wichtigste Funktion die des „Unterhaltungslieferanten“ (Schenda 1970: 269) war. Zwar war der Kolportagevertrieb von verschiedensten Schriften durch Wanderbuchhändler, auch „Buchführer“ genannt, schon kurz nach Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern durch Gutenberg gebräuchlich, doch bildete sich diese Vertriebsform systematisch erst im 19. Jahrhundert heraus. Dazu trug in den 1820er Jahren vor allem Carl Joseph Meyer wesentlich bei, indem er für seine Bibliothek deutscher Klassiker Reisende anstellte, um Subskribenten zu sammeln. Die Bestellungen wurden an den Sortimentsbuchhandel vor Ort weitergegeben, der dann die Lieferungen ausführte. Diese „Verlagskolportage“ (Scheidt 1994: 138) wurde nach der Mitte des Jahrhunderts durch einen selbständigen Kolportagebuchhandel abgelöst.

Zur Einführung in den Kolportagebuchhandel siehe die farbige, sehr detailreiche Darstellung bei Schenda 1970: 228–270 sowie Scheidt 1994 und Storim 2003.

Zur Einführung in den Kolportagebuchhandel siehe die farbige, sehr detailreiche Darstellung bei Schenda 1970: 228–270 sowie Scheidt 1994 und Storim 2003.

Zentral für diese Entwicklung waren die Familienzeitschriften im Gefolge der Gartenlaube . Das Sortiment war nicht in der Lage, die höheren Auflagen und die dichte periodische Erscheinungsweise zu ‚verarbeiten’, sodass „ein Vakuum in der Absatzgestaltung“ (Scheidt 1994: 140) entstand. Der Kolportagebuchhandel wurde so zum „Prototyp eines auf das ‚Massenbuch‘ spezialisierten Buchhandelszweiges“, der den „Übergang des Buchhandels zum Massenkommunikationssystem“ markierte (Scheidt 1994: 135). Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts etablierte sich diese Vertriebsform „zumindest in den städtischen Regionen – endgültig als verlagsunabhängiges System selbständiger, ortsfester Kolportagebuchhandlungen, die von Grossisten beliefert wurden“ (Kosch/Nagl 1993: 34). 1894 wurden in einem zeitgenössischen Artikel 3.500 reine Kolportagebuchhandlungen und 4.000 Sortimenter mit Kolportage als Nebenerwerb gezählt (Kosch/Nagl 1993: 23; deutlich geringere Zahlen bei Wittmann 1999: 272.), die Zahl der in der Kolportage beschäftigten Personen wurde auf 26.000 gegenüber 22.000 im übrigen Buchhandel geschätzt (Kosch/Nagl 1993: 23).

Читать дальше

Abb. 1:

Abb. 1: Die Ausdifferenzierung und Ausweitung der Printmedien veränderte auch die Rolle des Literaturproduzenten (zusammenfassend Faulstich 2004: 196f.). Hatte sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts das Berufsbild des freien Schriftstellers herausgebildet, der sein Auskommen auf dem literarischen Markt suchen musste und nicht mehr besoldeter Hofpoet war (siehe Haferkorn 1963 und Haferkorn 1974), so verschärfte sich die Markabhängigkeit des Schriftstellers im 19. Jahrhundert deutlich. Ein Zeitgenosse beschrieb die Situation eines solchen Lohnschreibers plastisch: „Heute einen kritischen Artikel, morgen eine Correspondenz für ein Journal verfassen, zwischendurch an einem Roman arbeiten oder seine für Alles zugeschnittene Feder an der Uebersetzung eines ausländischen Buches abnutzen und bald an dieses, bald an jenes Journal wie an einen letzten Rettungsanker sich anklammern.“ (zit. nach Wittmann 1982b: 157) Zeitgenössisch wurde kritisch von der „Vielschreiberey“ gesprochen. Dazu kam die Konkurrenzsituation unter den Autoren. Ihre Zahl wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts mit 7.000 angegeben. Knapp hundert Jahre später betrieben laut der offiziellen Berufsstatistik des deutschen Reichs 19.380 Personen die Schriftstellerei im Hauptberuf. Für die allermeisten bedeutete das „Betreiben der Schriftstellerei als Gewerbe, Erwerbszwang bis zur Käuflichkeit oder zumindest Anpassung an den herrschenden Geschmack“ (Wittmann 1982b: 159).

Die Ausdifferenzierung und Ausweitung der Printmedien veränderte auch die Rolle des Literaturproduzenten (zusammenfassend Faulstich 2004: 196f.). Hatte sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts das Berufsbild des freien Schriftstellers herausgebildet, der sein Auskommen auf dem literarischen Markt suchen musste und nicht mehr besoldeter Hofpoet war (siehe Haferkorn 1963 und Haferkorn 1974), so verschärfte sich die Markabhängigkeit des Schriftstellers im 19. Jahrhundert deutlich. Ein Zeitgenosse beschrieb die Situation eines solchen Lohnschreibers plastisch: „Heute einen kritischen Artikel, morgen eine Correspondenz für ein Journal verfassen, zwischendurch an einem Roman arbeiten oder seine für Alles zugeschnittene Feder an der Uebersetzung eines ausländischen Buches abnutzen und bald an dieses, bald an jenes Journal wie an einen letzten Rettungsanker sich anklammern.“ (zit. nach Wittmann 1982b: 157) Zeitgenössisch wurde kritisch von der „Vielschreiberey“ gesprochen. Dazu kam die Konkurrenzsituation unter den Autoren. Ihre Zahl wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts mit 7.000 angegeben. Knapp hundert Jahre später betrieben laut der offiziellen Berufsstatistik des deutschen Reichs 19.380 Personen die Schriftstellerei im Hauptberuf. Für die allermeisten bedeutete das „Betreiben der Schriftstellerei als Gewerbe, Erwerbszwang bis zur Käuflichkeit oder zumindest Anpassung an den herrschenden Geschmack“ (Wittmann 1982b: 159). Die Privatiniative zur Erforschung der populären Lesestoffe spiegelt sich auch in den Bibliografien wieder, die zu verschiedenen Publikationsformen und Genres vorliegen, so unter anderen Bloch 2002, 2005, 2006, 2015, Kalbitz/Kästner 2013 und Schädel 2006.

Die Privatiniative zur Erforschung der populären Lesestoffe spiegelt sich auch in den Bibliografien wieder, die zu verschiedenen Publikationsformen und Genres vorliegen, so unter anderen Bloch 2002, 2005, 2006, 2015, Kalbitz/Kästner 2013 und Schädel 2006.