A su vez, hay ausencia de una construcción teórica en marcos de comprensión sobre la forma de administrar los afectos, la vida y la muerte (Butler, 2010: 228-252), pero a esto se suma la falla de las hipótesis sobre el monopolio de la fuerza (Bovero, 1985: 48-56), o la astringencia de la cultura en relación con prácticas violentas contra el cuerpo vivo y muerto (Reguillo, 2012: 36-46), aspectos que se tratan de discutir en este aporte.

El análisis de los hechos violentos y sufrimientos sociales en México padece lo que a nivel mundial en el siglo XX los estudios sobre la violencia sobrellevaron como carga de prejuicios, enfoques, tradiciones y omisiones. Aquí la voz, en torno a las relaciones de teorización entre violencia y política contemporáneas, es de John Keane (2000: 16-17):

… sería una locura ignorar o subestimar el problema de la violencia. Entre las muchas paradojas que ofrece este siglo está la escasa tendencia de la teoría política contemporánea (incluida la democrática) a reflexionar sobre las causas, los efectos y las consecuencias ético-políticas de la violencia, definida, grosso modo , como la agresión gratuita, y en una u otra medida intencionada a la integridad física de una persona que hasta ese momento vivía “en paz” […] Los intentos informales de dotar de significado a las teorías antiguas sobre la materia se han atascado inmediatamente en la confusión semántica, la indiferencia política o la marcada preferencia académica por el análisis de las teorías de la justicia, el comunitarismo o la historia de ciertos lenguajes políticos agonizantes. Pese a la abundancia de estudios sobre las guerras mundiales y civiles y otros conflictos violentos, lo cierto es que la reflexión política va a la zaga de los hechos empíricos. Naturalmente, la enorme violencia que ha soportado este siglo sería capaz de hacer un pesimista al más entusiasta de los filósofos; puesto que “los optimistas escriben mal” (Válery) y los pesimistas escriben poco, se comprende el silencio de los profesionales de la teoría política que han padecido su crueldad. Sin embargo, en otros ámbitos de la profesión resulta sencillamente imperdonable, porque o bien los teóricos de la política son incapaces de reflexionar sobre hechos dolorosos o bien olvidan la experiencia del dolor y, al contrario que la mayoría de los seres humanos, pueden mantenerse por encima de la piedad animal que siente el testigo del sufrimiento físico de otra persona.

En el contexto contemporáneo de México se ha puesto en marcha (como muestra el volumen que está en las manos del lector) un proceso de reflexión que indaga y rastrea, en las ciencias humanas y sociales, otras claves de comprensión y análisis de la violencia. En esta dimensión del dolor, en las espirales de sufrimientos y emergencia de espacialidad doliente, México es sui géneris en las constelaciones de desapariciones forzadas, secuestros, masacres, linchamientos, torturas, feminicidios, trata de personas, desplazamientos forzados, homicidios, todo lo cual da cuenta de violencias que no son motivadas (a diferencia de lo que plantea Keane, y aquí lo sui géneris) por ideologías políticas o religiosas, sino por la disputa de fuentes, redes y rutas de capitalización económico-política; una reordenación de las relaciones sociales a través de crímenes cometidos por funcionarios coludidos en todos los niveles institucionales, otras veces por civiles ilícitamente empoderados (armados, así como territorialmente desplegados) y otras más en complicidad de ambos frentes, funcionarios y civiles, como agentes de violencia extrema en masa (Reveles, 2014).

Así, en esta profesión filosófica que actualmente teoriza la violencia en México, se da cuenta de que este estudio es también el de la escritura testimonial del sufrimiento en su registro y limitada comprensión, ante los cambios, intensidades y espirales de la crisis humanitaria en el país, cuyo conflicto intraestatal deja a un amplio sector civil bajo amenaza y a las víctimas de facto indefensas, sin la capacidad de recurrir a cortes internacionales o apoyo supraestatal.

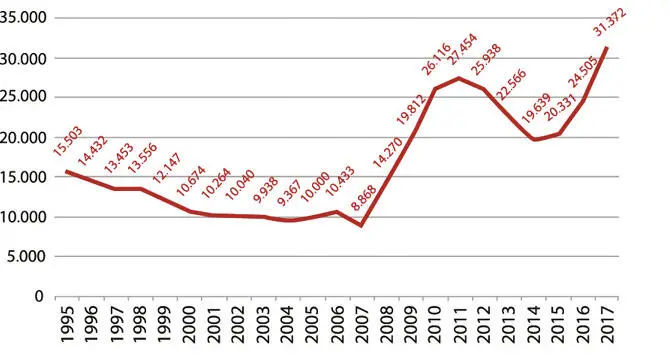

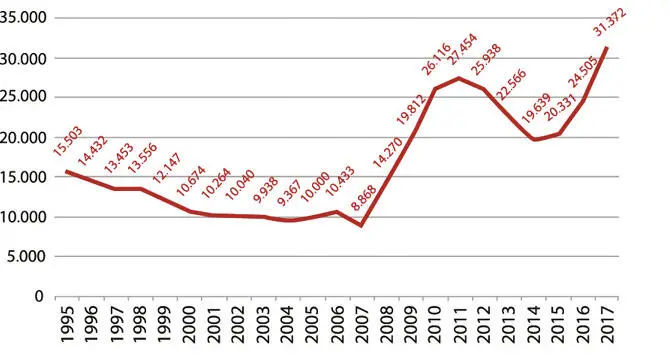

De ahí que, en gran medida, precisemos pensar la violencia actual desde un saber situado, cuyas consideraciones sobre el espacio y los agentes territoriales de esas prácticas espaciales contribuyan al cambio y la emergencia de nuevos enfoques. Adviértase que los eventos de violencia generan, desde sí, nuevas agendas de trabajo de investigación, tanto individual como en grupos, pues estamos ante un territorio de terrores activados que se incrementan no solo en número, sino que, además, su presencia se amplía en más localidades de México (gráfico 2). 3

Gráfico 2. Datos de homicidios dolosos generado por el Instituto Belisario Domínguez, 2017

Fuente: Senado de la República, noviembre de 2018.

3. En este sentido las prácticas eliminacionistas , de exterminio y desarticulación-resistencia espacial de violencia en México albergan similitudes estructurales con procesos de violencia extrema de aniquilación ampliamente estudiados (genocidios desde los Genocide Studies ). Sin restar singularidad, especificidad y excepcionalidad a cada evento de violencia, y más allá de sus particularidades, rasgos comunes se visualizan en ciertos eventos, en cuanto a su implementación, diseño, producción y consecuencia. Así lo menciona Daniel Feierstein (2011: 35):

El eje no gira en el “aniquilamiento de poblaciones”, sino en el modo peculiar en el que se lleva a cabo, en los tipos de legitimación a partir de los cuales logra consenso y obediencia y en las consecuencias que produce, no solo en los grupos victimizados –la muerte o la supervivencia–, sino también en los mismos perpetradores y testigos, que ven modificadas sus relaciones sociales, a partir de la emergencia de esta práctica. Y es en esto en lo que difiere de procesos de aniquilamiento de población más antiguos, así como otros procesos de muerte contemporáneos.

Con esta orientación, Feierstein (2011) perfilará el concepto de aniquilación como “práctica social”, con la expectativa teórica de no cosificar y mostrar el dinamismo, los agentes, las víctimas, los símbolos y conceptos que intervienen en procesos que requieren entrenamiento, perfeccionamiento, legitimación y consenso (36); por lo cual difieren de una práctica automática o espontánea. La idea de la práctica social de aniquilación , así, sugiere la idea de un proceso en desenvolvimiento que se inicia antes del aniquilamiento material (53); por mencionar algunas similitudes con nuestro contexto enunciemos los marcos conceptuales sobre cómo se dispone a las víctimas en la “construcción de la otredad” (216); además, están el mencionado contexto del adelgazamiento del Estado, en las instancias, los agentes, los organismos y las instituciones encargados, en teoría, de prevenir, contener, inhibir y sancionar procesos de aniquilación; 4las relaciones diluidas de confianza y actuación entre civiles con sus adelgazadas instituciones políticas y gubernamentales, la suspensión de la cotidianidad en el habitar por la amenaza permanente a la aniquilación: “del lado de las víctimas, la imposibilidad de la cotidianidad y la agresión permanente e inesperada generarán muchas veces el deseo del propio encierro, la búsqueda del aislamiento” (226), el asesinato y la “desaparición material de los cuerpos” (235), que son cuerpos espaciales de interacción, dinamismo y reacción, tanto social como política, pero, antes que todo, en su dimensión ontológica de “estar-en-relación”.

Читать дальше