En este horizonte de conflicto, nuestra reflexión sobre las fosas clandestinas en México se suma a los esfuerzos por la reterritorialización (Soja, 2008: 326-331), entendida como una respuesta crítica para la reestructuración desde colectivos e individuos que hablan y trazan espacios urbanos, rurales, regiones, sectores, culturas, espacios dolientes específicos (Ovalle y Díaz Tovar, 2016). Dicha reterritorialización entiende el espacio como “espacio crítico”, donde la acción espacial reconstruye no solo las relaciones entre cuerpos, sino, además, la propia manera de practicar el espacio, apropiárselo en formas de resistencia y/o adaptación performativa, o bien en la posibilidad de ser despojado, confinado o inhibido en su despliegue espacial bajo situaciones de amenaza o violencia efectiva en “cartografías del miedo” (Gregory y Pred, 2007: 5).

Dicha reterritorialización contrasta con la idea de espacio como una extensión homogénea e indiferenciada, un continente universal de cuerpos físicos, en un continuo, ilimitado, tridimensional y homoloidal (Nicol, 2007: 50-51); un espacio en el que la anchura, altura y profundidad son las cualidades comunes de ese espacio; por ello, más que un espacio euclidiano, o la afirmación trascendental o el espacio constructivista del idealismo, este espacio crítico, que da pie a la reterritorialización, es lugar que no puede ser enteramente ajeno a la existencia de cuerpos espaciales: suelo, tierra como espacio vivido y viviente, receptivo y producido simultáneamente, en el cual la existencia humana se entrelaza con el espacio como lo común y propio, como exploración y experimentación espacial (Llorente, 2015: 46) en el trazado de caminos, en la lectura de las estrellas; pero, también, en la edificación de estructuras y la incisión térrea para el resguardo de los cadáveres; espacio apropiado para vivir y morir, en la cualidad y reinvención de sus referencias, interacciones y relaciones.

Habrá de anotarse que el espacio crítico hunde su raíz conceptual en la idea del espacio construido –es decir, aquello que se compone y se crea en compañía de otros– y debe ser pensado desde el término mismo de con - struere , en cuanto no puede hacerse por un individuo solitario o aislado. Espacio de interacción, multiplicidad y simultaneidad. Aquí, la voz es de Doreen Massey (2005: 9) con sus proposiciones sobre el espacio:

Primera: que reconocemos el espacio como producto de interrelaciones, constituido a través de interacciones, desde la inmensidad de lo global hasta lo íntimamente pequeño […] Segunda: que entendemos por espacio la esfera de la posibilidad de la existencia de la multiplicidad, en el sentido contemporáneo de la pluralidad, como la esfera en la cual distintas trayectorias coexisten; como la esfera, por tanto, de la heterogeneidad coexistente. Sin el espacio no hay multiplicidad, sin la multiplicidad no hay espacio […] Tercera: que reconocemos el espacio como lo que está en permanente construcción. Precisamente porque el espacio bajo esta lectura es un producto de “relaciones-entre”, las cuales están necesariamente envueltas en prácticas materiales realizándose, siempre en proceso de ser realizadas.

Entonces, construido y expuesto a partir de interrelaciones e interacciones, el espacio es la posibilidad de lo polivalente y heterogéneo donde conviven diferentes trayectorias (Lefebvre, 2013: 54). Espacio construido a partir de las interacciones y constructor de posibles prácticas espaciales que se llevan a cabo: siempre dinámico y plural en el proceso de reconstruirse, pues nunca está finalizado ni definitivamente cerrado para la intervención de los otros.

Se sugiere, de esta forma, que la filosofía y las ciencias humanas en general en México pueden hacer suyo el debate, la confrontación y el giro del espacio crítico frente al espacio fisiográfico concebido y blindado en el país con la representación a distancia satelital del territorio. Es decir, la idea de que el espacio es marco y contenedor de vivencias en regiones, urbes y ruralidades, en distancias que mantienen en su sitio territorios de disputa criminal, rutas de trasiego, parajes de exterminio (en rancherías, baldíos, basureros o sierras): territorios de letalidad ajenos a la vida concentrada en las grandes urbes securitizadas y blindadas; espacios donde los “criminales se matan entre ellos” y donde eso “sucede lejos” (en los puntos de un mapa que indica kilómetros de distancia entre la brutalidad y la vida activamente productiva ).

En este marco, el giro del espacio crítico tiene como tarea explorar otros criterios que resistan a la astringencia de aquellos parámetros de reduccionismo simbólico georreferenciado que no se limitan a representar, sino a edificar una idea espacial tan hegemónica como aséptica de espacio abstracto con cualidades y significaciones continuas, dadas de una vez por todas, que transige a otras territorialidades posibles de vivencia y acción, como son el miedo, la memoria y el dolor. Así, puesto que la reterritorialización implica considerar actos de violencia que interfieren, lo mismo que alteran y transforman, nuestras maneras de pensar las profundas relaciones que guardamos entre los vivos, de los vivos con los muertos, y de los vivos con el recuerdo de los muertos en su relación con los que aún no han nacido en México (Keane, 2000: 62-72).

2. La violencia letal ha crecido en complejidad durante los últimos doce años bajo el signo de un conflicto de alta intensidad con crisis violenta en el marco de la guerra contra el narcotráfico (Fuentes, 2012: 34-38) y continuado bajo la nominación de la “lucha contra el crimen organizado” por parte de las autoridades del gobierno mexicano (Guerrero, 2015: 21-28); quienes accionaron exponencialmente a las fuerzas materiales del Estado, después de que las fuerzas formales (actores, instituciones y las dinámicas legales, ministeriales y de mediación de conflictos) fueron superadas, en parte por un acelerado adelgazamiento estatal (Villoro, 2001: 19), propio de las últimas tres décadas.

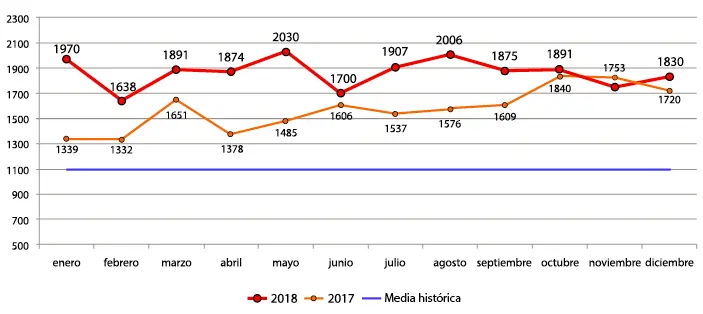

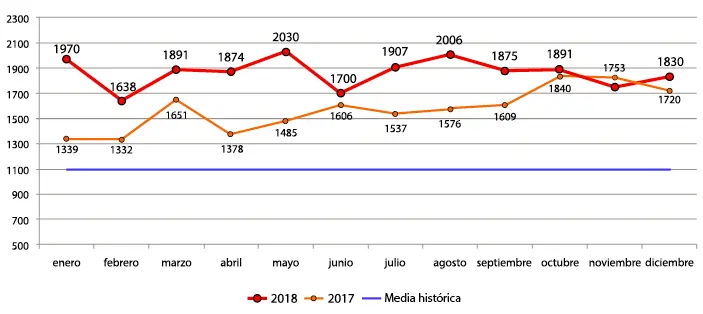

Poco más de doce años de un proceso de violencia sin esplendor, sin caudillos y sin fin; antes bien, caos, orfandad, pánico y muerte, ante los cuales, a falta de categorías para la experiencia de violencia extrema –eliminacionista, exterminadora y de crisis humanitaria–, ha sido el recuento de informes nacionales e internacionales, así como la labor periodística, lo que nos ha permitido avanzar en la constatación de que esto que se vive en México rebasa, por mucho, un problema interno de seguridad acotado al enfrentamiento entre policías y criminales con daños colaterales (gráfico 1). 2

Gráfico 1. Ejecuciones de crimen organizado

Fuente: SESNSP.

En tal panorama, no ha de sorprender que sean las estadísticas y la información noticiosa (con índices alarmantes de periodistas asesinados a causa de su labor investigativa) las que hayan tomado el papel protagonista en estos años, para permitirnos advertir lo que la violencia hace ( Proceso , 2012; Trejo y Ley, 2015: 30-36), cuando nos fallan los criterios para cuestionar lo que la violencia es (como estructura, dinámica, factores y con elementos emergentes).

Esto tiene varios motivos, pero uno señalado puede ser la profunda carencia histórica, y también filosófica, para pensar las violencias contemporáneas en México desde enfoques de daño interpersonal, sin justificaciones de la gran historia o reducciones estructuralistas y/o esencialistas, desde constructos como la comunidad, el Estado y la enemistad sociopolítica, que se ofrecieron desde la modernidad para hacer de la violencia un ejercicio válido, legítimo y/o recurrente (González Calleja, 2012: 21-57). Estas justificaciones operaron –y en gran medida siguen haciéndolo en su remanencia atrayente– como ejes discursivos de explicación o deslinde de las más variadas violencias: violencias de interacción (físicas, psicológicas o lingüísticas), violencias sociales (estructurales o simbólicas) y violencias organizadas (colectivas). Igualmente, en el marco práctico-social la instrumentalización de la violencia (en cuanto instrumento de sometimiento o de elevación histórica forzada de unos colectivos sobre otros o bien de medio de emancipación), lo mismo que las teorías socioontológicas de la violencia (soporte versátil de los más variados racismos, xenofobias, antisemitismos y etnocentrismos), fueron y deben ser llevadas a fuertes críticas bajo la construcción permanente de criterios y en atención al desenvolvimiento social de la violencia (Staudilgl, 2014: 2-3).

Читать дальше