Die Anfänge der masoretischen TraditionsbildungenAus (west-)europäischer Sicht waren die Zentren der masoretischen ‚Schulen‘ (wohl eher einfach: jeschivot* ) im Osten: Da gab es zum einen Tiberias in Eretz Israel, zum anderen die Hochburgen der jüdischen Talmud-Akademien (Jeschivot) in Babylonien: Sura und Pumbeditha. Neben der Erstellung der masoretischen Bibeln verfassten die masoretischen Gelehrten auch erstmals grammatische Sammlungen und masoretische Listen, die auch einzelnen Autoren zugeordnet werden können. Die Bibel zu lesen und zu verstehen, bedeutete für sie in erster Linie, einen philologischen und grammatischen Zugang zum biblischen Text zu wählen. Allerdings zeigt ihre Arbeit, dass sie die rabbinische Tradition gleichfalls sehr ernst genommen haben. Der in bSot 20a formulierte Appell zur Texttreue – „Mein Sohn, sei vorsichtig, denn deine Arbeit ist Arbeit des Himmels: Wenn du auch nur einen Buchstaben auslässt oder einen hinzufügst, würde die ganze Welt zerstört werden“ – wird durch die Fixierung von Ausspracheregeln oder Textstatistiken durch die Masoreten beispielhaft eingelöst. Die ‚Mitte der Tora‘, ein Ausdruck, der heute vor allem im christlichen Auslegungskontext immer wieder zu hören ist und dabei auf zentrale inhaltlich-theologische Themen abzuheben sucht, bestimmten die Masoreten auf der Basis der rabbinischen Zählung gerade nicht inhaltlich, sondern nummerisch. Sie liegt nach dem Codex Leningradensis (fol. 62v) in dem Wort gachon (‚Bauch‘) in Lev 11,42, dessen dritter Buchstabe Waw zur Hervorhebung dieser zentralen Position sogar noch vergrößert geschrieben wird, und diese Schreibung, die sich bereits in dem spätrabbinischen Traktat Massekhet Sofrim (IX,2) findet, hat sich bis in heutige kritische und nicht-kritische Bibelausgaben und Tora-Rollen durchgehalten.

Die wichtigsten Masoreten-FamilienMit den Gelehrtenfamilien Ben Ascher und Ben Naftali treten erstmals einzelne, wenn auch historisch nur schwer greifbare, Individuen der jüdischen Geistesgeschichte auf den Plan. Sie sind die wichtigsten Repräsentanten der tiberiensischen Masora, und wir verdanken ihnen die wichtigsten noch heute erhaltenen orientalischen Bibelhandschriften (Dotan 1990; 1977). Von Ascher dem Älteren (2. Hälfte 8. Jahrhundert), Mosche ben Ascher (2. Hälfte 9. Jahrhundert), Aharon ben Ascher (1. Hälfte 10. Jahrhundert), |13|Schelomo ben Buj‘a’a und Mosche ben David ben Naftali (1. Hälfte 10. Jahrhundert) wissen wir kaum mehr als ihre Namen, wie sie in den Kolophonen* der Handschriften begegnen. Mosche ben Ascher schrieb 895/96 den Codex Cairensis, Aharon ben Ascher war für die Vokalisierung, Akzentuierung und Masora des Aleppo-Codex verantwortlich, dessen Konsonantentext wiederum von Schelomo ben Buj‘a’a geschrieben wurde (Dotan 2007). Ob sie Karäer* waren, wissen wir nicht (Diskussion bei Zer 2009; Dotan 1977). In jedem Fall bildeten die Karäer zu diesem Zeitpunkt (8.–10. Jahrhundert) ohnehin noch keine religionsgesetzlich eigenständige Gruppierung. Dass sich einzelne Gelehrte mit ihren grammatischen und philologischen Schriften aus einer bis dahin eher kollektiv greifbaren Masse herauszuheben suchten, lag weniger an der Gegenüberstellung von ‚karäisch‘* und ‚rabbanitisch‘* als vielmehr daran, dass sich an der Schwelle zum jüdischen Mittelalter eine formale Veränderung oder besser Verschiebung von der Traditionsliteratur hin zur Autorenliteratur vollzog, die enorme hermeneutische Konsequenzen mit sich brachte (zum Begriff ‚Autorenliteratur‘ im Folgenden Kap. 2.1.c.).

Hebräische Bibel-Manuskripte des HochmittelaltersHeute kennen wir ca. 2700 datierte hebräische Bibel-Handschriften vor 1540; von diesen wurden 41 in der Zeit vor dem 13. Jahrhundert geschrieben, nämlich sechs im 10. Jahrhundert, acht im 11. Jahrhundert und 27 im 12. Jahrhundert (Tov 2012, 25f.; nach Beit Arié 1978 waren es im 12. Jahrhundert 22 MSS). Man kann davon ausgehen, dass eine ganze Reihe weiterer Handschriften verloren ging und/oder mutwillig zerstört wurde. Deutlich wird aber, dass die Hochphase der spanischen, provencalischen und nordfranzösischen Bibelauslegung mit einer intensiven Produktion von Bibelhandschriften einherging.

Die wichtigsten orientalischen BibelhandschriftenIn der heutigen Bibelwissenschaft und Exegese finden fast ausschließlich orientalische Bibelcodices Beachtung, die aus der tiberiensischen ben-ascherianischen Schule stammen. Die wichtigsten sind der Codex London, British Library Or. 4445 (925 u.Z., 186 Folia* Pentateuch, unvollständig), der Aleppo-Codex (930 u.Z., 295 Folia Vollbibel, unvollständig), der Codex St. Petersburg, Russian National Library, Firkovich Evr. I B 19a (Codex Leningradensis, ca. 1008 u.Z.), der Codex S (Jerusalem MS 24 o5702; Pentateuch, ca. 10. Jahrhundert), der Codex S1 (früher: Sassoon 1053; Vollbibel, 10. Jahrhundert), und der Kairoer Prophetencodex (Codex Cairensis; ca. 895 u.Z.; zum Ganzen Ofer 2019).

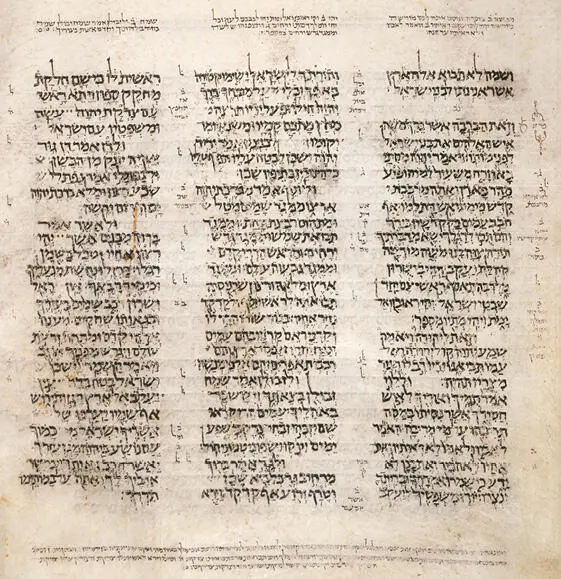

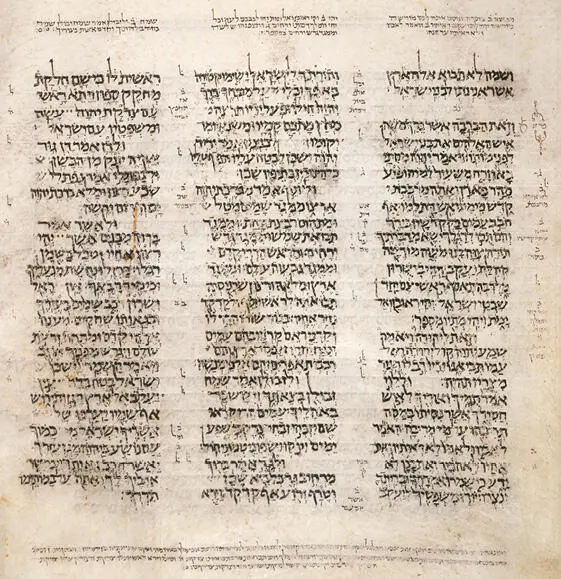

|14|Abb. 1: St. Petersburg, Russian National Library, Firkovich Evr. I B 19a, fol. 118v.

Mise-En-Texte Anders als die Qumran-Manuskripte, die kein einheitliches Schema und insgesamt sehr viel weniger Textstrukturierungen aufweisen (Askin 2019; Pajunen 2019; Schücking-Jungblut 2019), zeigen diese und alle nachfolgenden mittelalterlichen Bibel-Codices eine mise-en-texte , bei der der Text vielfach in (Sinn-)Abschnitte eingeteilt wird, die entweder als ‚geschlossen‘ ( setuma ) oder ‚offen‘ ( petucha ) ausgezeichnet wurden (Oesch 1979). Erst spätere Handschriften weisen auch Kapitelangaben auf, z.B. das MS Rom Vat. ebr. 468 (La Rochelle; 1215), das die Kapitelzählung in hebräischen Buchstaben bietet. In welchem Verhältnis diese Einteilung zur zeitlich früheren Kapiteleinteilung des Erzbischofs von Canterbury, Stephan Langton (ca. 1155–1228), steht, muss noch geklärt werden.

Mise-En-Texte Anders als die Qumran-Manuskripte, die kein einheitliches Schema und insgesamt sehr viel weniger Textstrukturierungen aufweisen (Askin 2019; Pajunen 2019; Schücking-Jungblut 2019), zeigen diese und alle nachfolgenden mittelalterlichen Bibel-Codices eine mise-en-texte , bei der der Text vielfach in (Sinn-)Abschnitte eingeteilt wird, die entweder als ‚geschlossen‘ ( setuma ) oder ‚offen‘ ( petucha ) ausgezeichnet wurden (Oesch 1979). Erst spätere Handschriften weisen auch Kapitelangaben auf, z.B. das MS Rom Vat. ebr. 468 (La Rochelle; 1215), das die Kapitelzählung in hebräischen Buchstaben bietet. In welchem Verhältnis diese Einteilung zur zeitlich früheren Kapiteleinteilung des Erzbischofs von Canterbury, Stephan Langton (ca. 1155–1228), steht, muss noch geklärt werden.

Die MasoraDie sog. Masora umfasst alle Informationen (Grapheme, Notizen, mise-en-page, Referenzen, Akzent- und Vokalisationszeichen) zum hebräischen Konsonantentext, die in erster Linie den (Muster-)Codex, aber auch den Sefer Tora *, die Tora-Rolle, betreffen und darin eine der Tradition entsprechende Weitergabe des masoretischen Textes gewährleisten. In den orientalischen Bibelhandschrif|15|ten finden wir masoretische Noten in den vertikalen Marginalien ( masora parva ), sowie als masora magna die Erläuterungen, Merkverse und Stellenverweise ( simanim ) am oberen und unteren Rand einer Seite. Zumeist werden als masora finalis die separaten masoretischen Noten und Listen zwischen den Büchern oder am Ende des Manuskripts zusammengestellt.

Die westeuropäischen BibelhandschriftenDie westeuropäischen (aschkenasischen*) Bibelhandschriften des 11. bis 13. Jahrhunderts zeigen vielfach schon darin ein anderes Layout, als diese Handschriften häufig den Targum* interlinear integrieren. Auch die Masora nahm oftmals eine andere Form an, als dies in den orientalischen und sefardischen* Codices üblich war (Liss 2018a; S. Offenberg 2016; Attia 2015a; 2015b; Liss 2012; Tahan 2007). Seit dem 12. Jahrhundert tauchen in Frankreich und Deutschland Teil- und Vollbibeln auf, in denen die Listenmasora in ornamentalen Formen auf der Seite platziert und in Form von Fabelwesen, zoomorphen und anthropomorphen Darstellungen als masora figurata gestaltet wurde. Allerdings war diese masora figurata bereits mit den ersten Inkunabeln* und den nachfolgenden Frühdrucken vergessen. Der Druck prägte eine Text- und Layout-Tradition der Masora aus, in der die aschkenasische Tradition sukzessive zugunsten der sefardischen* verdrängt wurde. In vielen Frühdrucken fehlen Masora magna/figurata und ihr Wegfall geht gleichzeitig mit einem Wechsel von Produzenten und Rezipienten (nun auch christliche Drucker und Hebraisten) sowie mit verändertem Text und Layout einher. Erst die Frühdrucke ab 1517 re-integrieren die Masora, allerdings nicht-figurativ und ohne weitere Sinnzuschreibungen. Der Verzicht auf figurative Masora lag zum einen daran, dass sie sich in ihrer künstlerischen Beschaffenheit nicht für handschriftliche oder im Druck erstellte Kopiervorgänge eignete, zum anderen wetterten die Hebraisten – auch die jüdischen – gegen diese aus ihrer Sicht unphilologische und unleserliche Darstellung (vgl. unten Kap. 7.3.f.). Die künstlerischen Darstellungen der Masora – damit aber gleichzeitig ihr eigenes philologisches Profil wie auch ihr exegetisches Potential – gerieten damit endgültig ins Abseits von Textüberlieferung und Bibelauslegung, und erst neuere Forschungen nehmen sich ihrer wieder an.

Читать дальше

Mise-En-Texte Anders als die Qumran-Manuskripte, die kein einheitliches Schema und insgesamt sehr viel weniger Textstrukturierungen aufweisen (Askin 2019; Pajunen 2019; Schücking-Jungblut 2019), zeigen diese und alle nachfolgenden mittelalterlichen Bibel-Codices eine mise-en-texte , bei der der Text vielfach in (Sinn-)Abschnitte eingeteilt wird, die entweder als ‚geschlossen‘ ( setuma ) oder ‚offen‘ ( petucha ) ausgezeichnet wurden (Oesch 1979). Erst spätere Handschriften weisen auch Kapitelangaben auf, z.B. das MS Rom Vat. ebr. 468 (La Rochelle; 1215), das die Kapitelzählung in hebräischen Buchstaben bietet. In welchem Verhältnis diese Einteilung zur zeitlich früheren Kapiteleinteilung des Erzbischofs von Canterbury, Stephan Langton (ca. 1155–1228), steht, muss noch geklärt werden.

Mise-En-Texte Anders als die Qumran-Manuskripte, die kein einheitliches Schema und insgesamt sehr viel weniger Textstrukturierungen aufweisen (Askin 2019; Pajunen 2019; Schücking-Jungblut 2019), zeigen diese und alle nachfolgenden mittelalterlichen Bibel-Codices eine mise-en-texte , bei der der Text vielfach in (Sinn-)Abschnitte eingeteilt wird, die entweder als ‚geschlossen‘ ( setuma ) oder ‚offen‘ ( petucha ) ausgezeichnet wurden (Oesch 1979). Erst spätere Handschriften weisen auch Kapitelangaben auf, z.B. das MS Rom Vat. ebr. 468 (La Rochelle; 1215), das die Kapitelzählung in hebräischen Buchstaben bietet. In welchem Verhältnis diese Einteilung zur zeitlich früheren Kapiteleinteilung des Erzbischofs von Canterbury, Stephan Langton (ca. 1155–1228), steht, muss noch geklärt werden.