Masoretische Traktate des MittelaltersPraktisch zeitgleich mit den Bibelhandschriften entstehen auch die masoretischen Listenzusammenstellungen und Kommentierungen. Neben den aus den Masoretenschulen stammenden Werken wie Diqduqe ha-Te῾amim, Okhla we-Okhla und Sefer ha-Chillufim (‚Buch der Varianten‘; Dotan 1967) begannen auch die Gelehrten des 12. und 13. Jahrhunderts sich intensiv mit den masoretischen Traditionen zu beschäftigen (Ognibeni 1995; Men. Cohen 1986; Díaz Esteban 1975). Wie wir heute wissen, stammt die Rezen|19|sion der Hallenser Handschrift von Sefer Okhla we-Okhla aus der Feder des Tosafisten* Menachem aus Joigny (Penkower 1993b). Bereits R. Gerschom Me’or ha-Gola und sein Bruder Makhir ebenso wie Rabbenu Tam, der Bruder des berühmten Tosafisten und Bibelauslegers R. Schemu’el ben Meïr (Raschbam), beschäftigten sich mit der Masora. Und neben dem schon erwähnten Et Sofer ‚Feder des Kopisten‘ von Radaq verfasste auch der Spanier Meïr ben Todros ha-Levi Abulafia (ca. 1170–1244) sein masoretisches Werk Sefer Masoret Sejag la-Tora ‚Das Buch der (masoretischen) Überlieferung als Zaun um die Tora‘ (E. Breuer 1996a, 33–76).

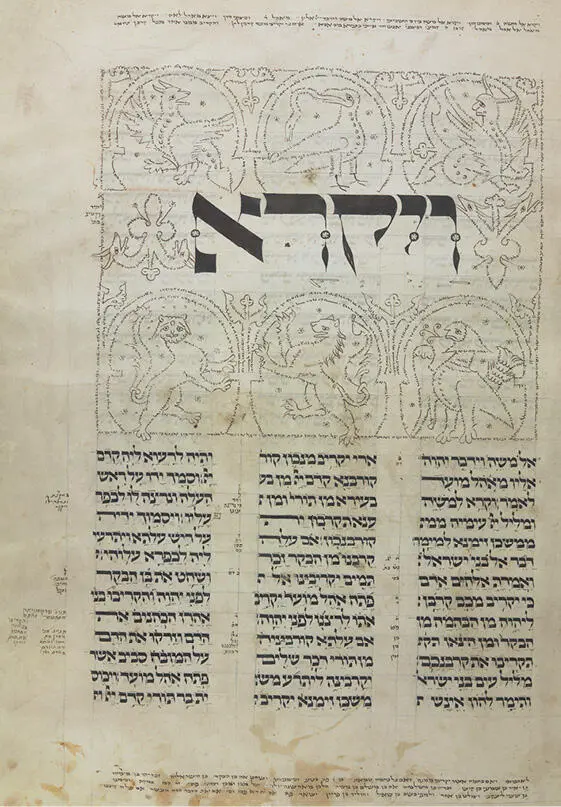

|16|Abb. 2: London, British Library, Or. 2091, fol. 203r.

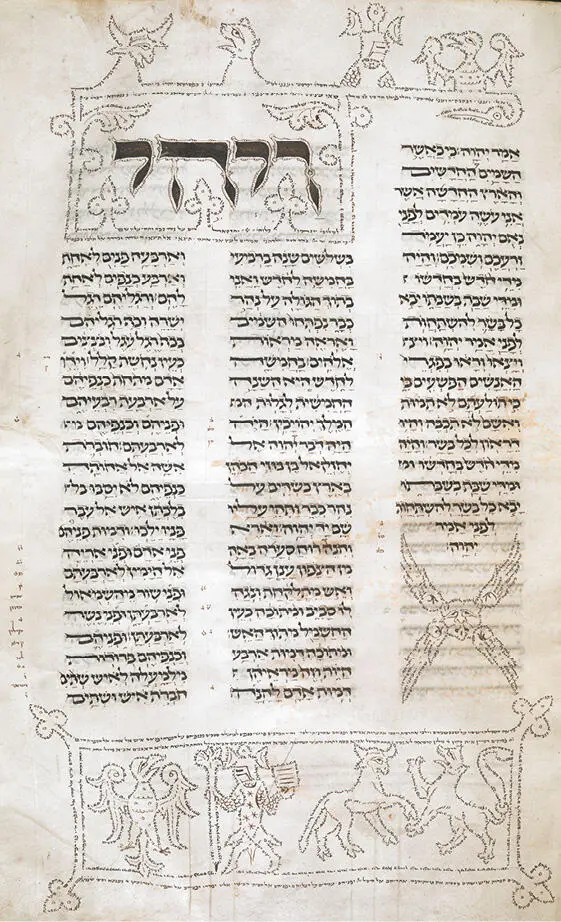

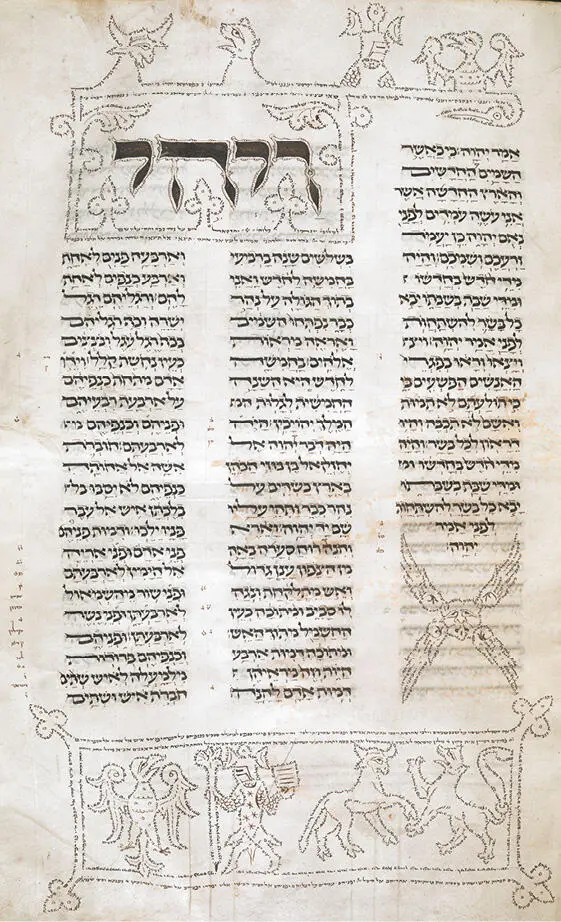

|17|  Abb. 3: London, British Library, Add. 21160, fol. 142r.

Abb. 3: London, British Library, Add. 21160, fol. 142r.

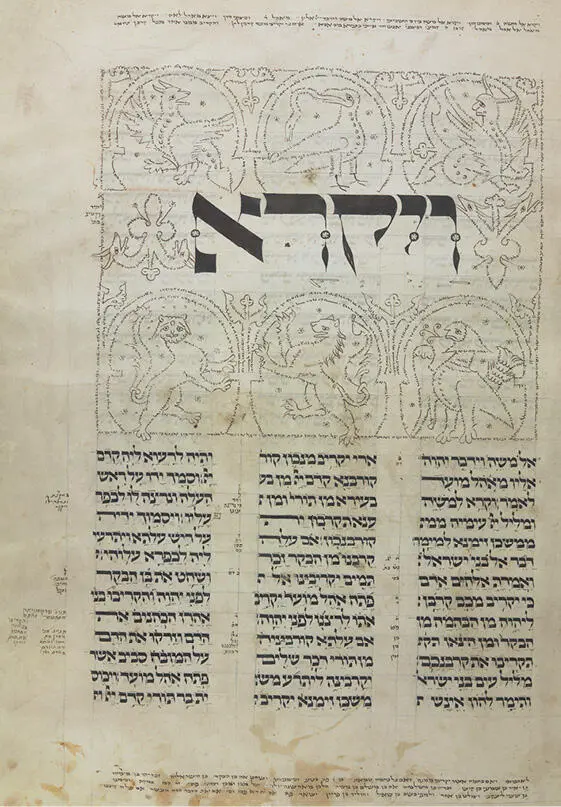

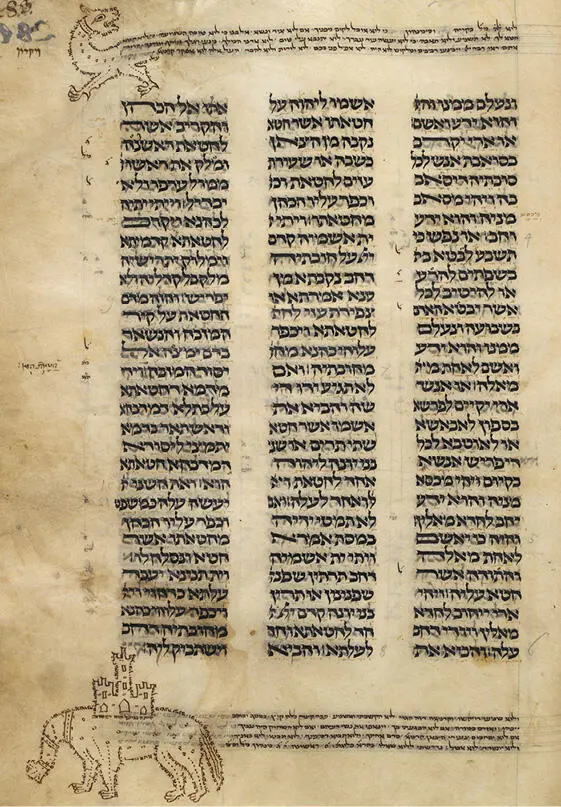

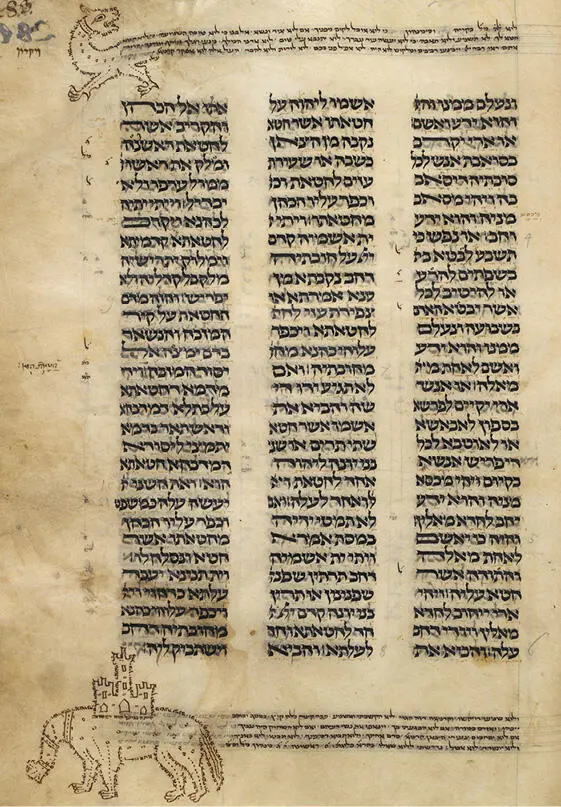

|18|Abb. 4: Paris, Bibliothèque Nationale de France, hébr. 5, fol. 119r.

Textgeschichte und BibelauslegungNeuere Forschungen an den westeuropäischen Bibel- und Kommentarhandschriften von ihren frühesten bislang bekannten Textzeugen bis zum Ende des 13. Jahrhunderts zeigen dabei, dass die wissenschaftlichen Fragestellungen zur mittelalterlichen Bibel-Rezeption (z.B. Masoraforschung, jüdische Kommentarliteratur) im christlichen Kulturkreis wie insgesamt zur abendländischen Bibeltexttradition und Wissenskultur weniger an den bekannten ben-ascherianischen Handschriften, sondern nur an den westeuropäischen gelöst werden können (Liss/Petzold 2017). Dies zeigt gleichzeitig, dass die sog. ‚Rezeptionsgeschichte‘ des biblischen Textes im Hochmittelalter, ähnlich wie auch bei der Geschichte des Koran, noch unmittelbar zur ‚Text-Geschichte‘ dazu gehört (vgl. auch Neuwirth 2014).

b. Bibelauslegung in Qumran und im jüdischen Hellenismus

Die Pescharim aus QumranDie Schriftauslegung von Qumran verbindet sich vor allem mit einem für diese Gruppierung charakteristischen Genre, den sog. pescharim (sg. pescher ; [Traum-]Deutung; vgl. Koh 8,1; Dan 4,3; zum Ganzen ausführlich Stökl Ben Ezra 2016, 228–233; Nitzan 2009; Maier 1996). Diese Texte lassen eine klare Differenzierung in gesetzliches Material (‚Tora-Texte‘) und nichtgesetzliche Texte erkennen. Wie auch später in der rabbinischen Literatur gilt auch hier, dass die (richtige) Praxis, die der ‚Rechtsanweiser‘ (vgl. Maier 1996, Bd. 3, 9) grundlegt, die Basis für die richtige Schriftauslegung darstellt. Gesetzliche Texte werden dabei nie einer pescher -Deutung unterzogen. Die Schriftauslegung von Qumran ist ihrem hermeneutischen Anspruch nach weniger an bestimmte Auslegungstechniken (obwohl man diese durchaus ausmachen kann) gebunden, sondern vor allem an bestimmte Personen und Trägerkreise. Die jachadische * Gemeinde von Qumran (Stökl Ben Ezra 2016, bes. 237–316) sah in den Schriften der Hebräischen Bibel, v.a. in den Propheten, die Ankündigung der Qumran-Epoche, und entsprechend wurden die biblischen Texte ausgelegt. Oberste exegetische Instanz war |20|dabei der sog. ‚Lehrer der Gerechtigkeit‘ ( more ha-tzedeq ). Der biblische Text enthält ein Geheimnis ( raz ), das nicht einmal den Propheten offenbart wurde. Auf einer zweiten Stufe, vermittels des pescher (zum Unterschied zwischen pescher als Auslegungstechnik und pescher als Genre vgl. bes. Stökl Ben Ezra 2016, 229), der dem more ha-tzedeq mitgeteilt wurde, erschließt sich das ganze Geheimnis, d.h. die ‚eigentliche‘ Bedeutung des biblischen Verses/Wortes (vgl. z.B. 1QpHab VII,1–5).

Das Judentum in hellenistischer UmweltDie Hebräische Bibel lag mit der Septuaginta* (LXX) beinahe von Anfang an in Übersetzung vor (Tov 2012, 127–147), sie bildete jedoch nie den heiligen Text des rabbinischen, sondern lediglich den normativen Text des hellenistischen bzw. des griechischsprachigen Judentums, und fand nie Eingang in die Rezeptionsgeschichte der Hebräischen Bibel vermittels und in der rabbinischen Traditionsliteratur. Die Auslegungen der jüdisch-hellenistischen Autoren sind daher von den späteren rabbinischen grundverschieden, wie auch ihr intellektueller Kontext ein ganz anderer war. So musste das mosaische Gesetz gegenüber der zeitgenössischen Philosophie gerechtfertigt und seine Observanz dennoch verteidigt werden. Andererseits passte gerade der jüdische Gottesdienst mit seiner Wortbetontheit und seinen ‚unblutigen Ritualen‘ (Siegert 1996, 142) gut zur pythagoreischen und stoischen Weltanschauung.

Demetrios und AristobulBibelauslegungen, wenngleich noch keine vers-chronologischen Bibelkommentare sensu stricto , finden sich bereits bei den jüdischen Autoren Alexandriens wie Demetrios und Aristobul (2. Jahrhundert v.u.Z.; zum Ganzen ausführlich Siegert 2016, 397–405; Bloch 2011, 149–155; Siegert 1996, 154–162, 189–198). Ihre Quaestiones behandeln einzelne biblische Themen wie auch grundsätzliche theologische Fragen wie beispielsweise die Frage nach der Vernünftigkeit des mosaischen Gesetzes oder seiner Kompatibilität mit der philosophischen Lehre Platons. Ihre Werke sind nur fragmentarisch überliefert (Aristobul beispielsweise in den Schriften des Eusebius). Während Aristobuls Auslegungen immer wieder ein metaphorisches Verständnis der biblischen Anthropomorphismen fordern, gehört Demetrius eher zu den „Historikern“ (Siegert 1996, 190), weil sein Hauptaugenmerk auf der biblischen Geschichte liegt.

Philo von AlexandrienAuf der Basis der hellenistischen Hermeneutik, deren Vertretern vor allem daran gelegen war, durch allegorische Auslegung dem Leser die verborgene Lehre Homers nahezubringen, suchte auch Philo von Alexandrien (ca. 20 v.u.Z.–49 u.Z.), die göttliche Weisheit der Tora auf zweifache Weise – durch Allegorie und Auslegung nach dem Literalsinn – darzulegen (Niehoff 2018; Bloch 2017; Amir/Niehoff 2007; Siegert 1996, 162–189). Beide Zugänge zur Schrift haben nach Philo ihren Wert, weil sie auf zwei verschiedene |21|Lesergruppen abzielen: Der Literalsinn ist auf Breitenwirkung ausgerichtet und gilt all denen, die keine philosophische Ausbildung besitzen. Der in der allegorischen Exegese vermittelte tiefere Schriftsinn spricht die intellektuelle Elite an. Dabei bemühte sich Philo, die Durchführung des Gesetzes, fußend auf dem Literalsinn, nicht zugunsten der allegorischen Exegese zu vernachlässigen. Gottes Wille sollte erfüllt und seine tiefere Weisheit erkannt werden: „Das ganze Gesetz (…) ähnelt einem Lebewesen: der Körper sind die Vorschriften in ihrem einfachen Wortlaut; die Seele ist die unsichtbare Bedeutung, die unter den Worten verborgen liegt“ ( De Vita Contemplativa 78; zitiert nach Miletto 2009; vgl. auch Siegert 1996).

Читать дальше

Abb. 3: London, British Library, Add. 21160, fol. 142r.

Abb. 3: London, British Library, Add. 21160, fol. 142r.