• Die Aufgabenperspektive trägt einerseits dazu bei, in einem sachlich und inhaltlich fokussierten Analyse- und Gestaltungsprozess ein differenziertes Bild von Möglichkeiten zu erarbeiten, wie die bestehende organisationale Wertschöpfung unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Einflussfaktoren und Wirkmomenten erfolgreich weiterentwickelt werden kann. In diesem Analyse- und Gestaltungsprozess können die unterschiedlichsten betriebswirtschaftlichen Konzepte und Frameworks eingesetzt werden.

• Die Praxisperspektive trägt andererseits dazu bei, die vielfältigen ressourcenbezogenen und kulturellen Voraussetzungen für eine wirksame Realisation von inhaltlich überzeugenden Gestaltungsoptionen kritisch zu reflektieren. Dadurch lassen sich Wege entwickeln, wie in einem überlegten Prozess mit möglichst hoher Wirksamkeit gleichzeitig an den erforderlichen Voraussetzungen und an den Realisationsmöglichkeiten der Gestaltungsoptionen gearbeitet werden kann.

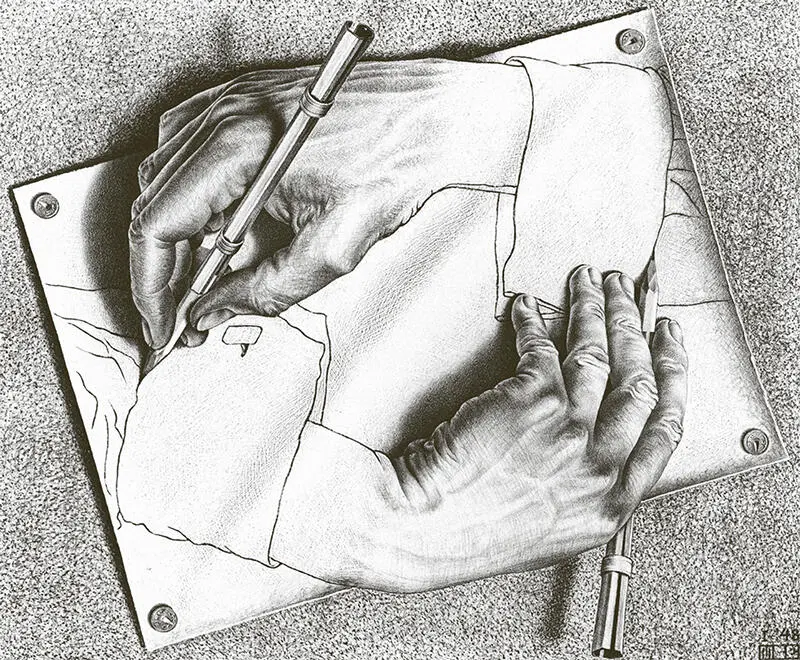

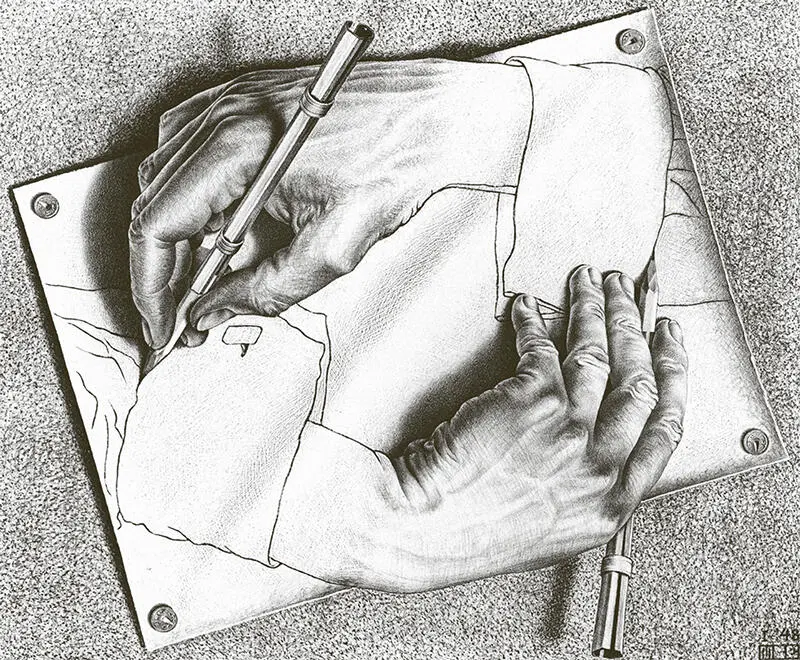

Abbildung 6: Das wechselseitige Zusammenspiel von Aufgaben- und Praxisperspektive (M.C. Escher’s «Drawing Hands» © 2020 The M.C. Escher Company-The Netherlands. All rights reserved. www.mcescher.com) [43]

Diese Gegenüberstellung von Aufgaben- und Praxisperspektive soll im Sinne von Abbildung 6verdeutlichen, dass beide Perspektiven gleichermassen wichtig sind und sich komplementär ergänzen. Bei konkreten unternehmerischen Herausforderungen ist es unerlässlich, bei deren Bearbeitung beide Perspektiven systematisch einzusetzen. Deshalb adressiert das SGMM Umwelt, Organisation und Management aus beiden Perspektiven und setzt diese Perspektiven konstruktiv zueinander in Beziehung. Unsere langjährigen Beobachtungen in der Management-Forschung, Executive Education und in der Management-Praxis selbst zeigen unmissverständlich, wie unerlässlich es ist, dass eine wirksame und verantwortungsbewusste Management-Praxis immer wieder zwischen diesen beiden Perspektiven oszilliert und beide produktiv aufeinander bezieht.

3.4 Zur Entwicklung des St. Galler Management-Modells

Vor mehr als fünfzig Jahren initiierte eine Gruppe von Professoren und Dozenten der Hochschule St. Gallen (HSG) unter der Leitung von Hans Ulrich eine grundlegende Weiterentwicklung der herkömmlichen Betriebswirtschaftslehre zu einer integrativen Managementlehre (Ulrich, 1984). Diesem wissenschaftlichen Vorhaben lag das Anliegen zugrunde, Führungsverantwortlichen und Studierenden im Kontext einer fortschreitenden disziplinären Auffächerung der Betriebswirtschaftslehre einen integrativen Bezugsrahmen zur Verfügung zu stellen. Dieser Bezugsrahmen sollte es ihnen erlauben, komplexe Probleme in ihrem Gesamtzusammenhang wahrzunehmen und aus einem möglichst ganzheitlichen Blickwinkel wirksam zu bearbeiten. Mit dem Verständnis von Management als Gestalten, Lenken und Entwickeln zweckorientierter sozialer Institutionen (Ulrich, 1984) sollte einer Reduktion von Management auf eine Aggregation von Einzeldisziplinen unter dem Primat der Gewinnmaximierung entgegengewirkt werden.

Weiter ist Hans Ulrich davon ausgegangen, dass Management vor allem Komplexitätsbewältigung bedeutet. Aus diesem Blickwinkel wurden Fragestellungen der Management-Praxis und Managementwissenschaft ganz ungewohnt und innovativ aus einer systemtheoretischen und kybernetischen Perspektive beleuchtet (Ulrich, 1968). Dabei werden Organisationen als komplexe Systeme betrachtet, die mit einer ebenso komplexen Umwelt zurechtkommen müssen. Auf dieser theoretischen Grundlage wurde das damalige «St. Galler Management-Modell» (Ulrich & Krieg, 1972; Malik, 1981; Ulrich, 2001) erarbeitet. Dieses SGMM der 1. Generation sollte dazu beitragen, komplexe Management-Herausforderungen in ihrem Gesamtzusammenhang und in ihrer dynamischen Vernetzung angemessen erfassen und wirksam bearbeiten zu können. [44]

Dieses Anliegen hat bis heute nichts von seiner Relevanz eingebüsst, denn wirksames Management wird laufend anspruchsvoller, voraussetzungsreicher und kontroverser. Deshalb dient auch diese aktuellste Fassung des SGMM unverändert dazu, für die Bearbeitung der Komplexität, mit der sich die Management-Praxis heute konfrontiert sieht, eine Sprache und einen Ordnungsrahmen bereitzustellen, die für Management-Verantwortliche genauso wie für Studierende hilfreich sind.

Das heutige SGMM teilt mit dem SGMM der 1. Generation (Ulrich & Krieg, 1972) eine systemorientierte und unternehmerische Ausrichtung. Es vertieft die explizite Differenzierung von Management in operative, strategische und normative Aspekte, die in der 2. Generation (Bleicher, 1991) entwickelt wurde. Zugleich zeigt es gemeinsam mit der 3. Generation (Rüegg-Stürm, 2003), dass organisationale Wertschöpfung in dynamischer Interaktion mit einer vielfältigen Umwelt und in einem anspruchsvollen Zusammenspiel von Prozessen erbracht wird. Neu konzeptualisiert die 4. Generation Management als reflexive Gestaltungspraxis, welche die organisationale Wertschöpfung im Zusammenspiel mit einer dynamischen Umwelt durch regelmässige reflexive Distanznahme fortlaufend weiterentwickeln muss (Rüegg-Stürm & Grand, 2017). Zentrale Aspekte der systemorientierten Ausrichtung des SGMM werden im Folgenden erläutert.

3.5 Umwelt, Organisation und Management aus einer systemorientierten Sicht

3.5.1 Was ist ein System?

Aus einer systemorientierten Sichtweise wird eine Organisation als komplexes System verstanden (Ulrich, 1968; Ulrich & Probst, 1988; Gomez, 1981; Gomez & Probst, 1999), das mit Bezug auf eine spezifische Umwelt eine spezifische Wertschöpfung erbringt.

Ein System ist dabei eine eigenständige Einheit, die sich von einer Umwelt abgrenzt und die aus verschiedenen Elementen besteht (Erk, 2016). Die Elemente eines Systems können – je nach Beobachtungsperspektive und Erkenntnisinteresse – sehr unterschiedlich beschaffen sein.

• Wenn man aus einer materiell-technischen Perspektive auf eine Organisation blickt und eine Organisation als technisches System interpretiert, dann betrachtet man z.B. Gebäude, Standorte, Infrastrukturen, Technologien und Artefakte aller Art als Systemelemente. [45]

• Wenn man aus einer kommunikativen Perspektive auf eine Organisation blickt und eine Organisation als soziales System interpretiert, dann betrachtet man z.B. Handlungen, Kommunikationen, Entscheidungen und Beziehungen als wesentliche Systemelemente.

• Wenn man aus einer ökonomischen Perspektive auf eine Organisation blickt und eine Organisation als ökonomisches System interpretiert, dann betrachtet man z.B. Anreize, Verrechnungspreise, finanzielle Ressourcen und ihre Allokation als Systemelemente.

• Wenn man aus einer rechtlichen Perspektive auf eine Organisation blickt und eine Organisation als rechtliches System (als «juristische Person») interpretiert, dann betrachtet man z.B. Festlegungen wie Statuten, Kompetenzordnung, Reglemente mit Rechten und Pflichten sowie Verträge als Systemelemente.

• Wenn man aus einer menschenzentrierten Perspektive auf eine Organisation blickt und diese als humanes System interpretiert, dann betrachtet man z.B. Individuen, Emotionen, Haltungen, Fertigkeiten und Wissen als Systemelemente.

Kennzeichnend für ein System ist, dass zwischen seinen Elementen vielfältige Interaktionen und wechselseitige Bezugnahmen stattfinden. Diese laufen nicht völlig zufällig, sondern geordnet im Sinne eines Interaktionsmusters ab. Diese Muster geben einem System ein charakteristisches Gepräge. Darin kommt die grundlegende Struktur eines Systems zum Ausdruck. Wenn sich diese Struktur weiterentwickelt, sprechen wir von einem dynamischen System.

Ein System ist komplex, wenn das jeweilige Systemverhalten weder vollständig durchschaut noch eindeutig vorhergesagt werden kann. So betrachtet kann beispielsweise ein Fussballspiel als System interpretiert werden. Es grenzt sich als Spiel ab vom normalen Alltagsgeschehen, es bildet eine dynamische Einheit, die typischerweise 90 Minuten dauert. Dieses System konstituiert sich aus Interaktionen (Spielzüge als Systemelemente), auf die durch die Fussballspieler fortlaufend Bezug genommen wird und aus denen fortlaufend neue Spielzüge generiert werden. Das Spielgeschehen läuft aber nicht beliebig ab. Die Spielregeln (und der Schiedsrichter, der diese durchsetzt) strukturieren dieses System. Diese Regeln determinieren das Spielgeschehen nicht, sie schaffen nur den Rahmen, in dem sich die spielerische Kreativität und Selbstorganisationskraft der Teams entfalten kann. Im Verlaufe des Spiels kristallisieren sich bestimmte Spielmuster heraus, die sich laufend verändern und weiterentwickeln können. Dies ist [46]Ausdruck der dynamischen Struktur eines Fussballspiels. Ein Fussballspiel ist komplex, weil das jeweilige Geschehen und dessen Entwicklung weder vollständig durchschaut noch eindeutig vorhergesagt werden können.

Читать дальше