Werner Suter - Ökologie der Wirbeltiere

Здесь есть возможность читать онлайн «Werner Suter - Ökologie der Wirbeltiere» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Ökologie der Wirbeltiere

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Ökologie der Wirbeltiere: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ökologie der Wirbeltiere»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Ökologie der Wirbeltiere — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ökologie der Wirbeltiere», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Die beiden wichtigsten strukturellen KH in den Zellwänden der Pflanzen sind Zellulose und Hemizellulose, die für statische Festigkeit vor allem gegen Zugkräfte sorgen. Zellulose und Hemizellulose können von Wirbeltieren nur mittels von Mikroben produzierter Enzyme abgebaut werden. Herbivoren gewinnen einen bedeutenden Anteil ihrer Energie aus Zellulose und Hemizellulose. Zusammen mit Lignin bilden die strukturellen KH den Faseranteil. Lignin ist kein KH, sondern ein aromatisches, nicht saccharides Polymer, das in der Zellwand für Druckfestigkeit sorgt und die Verholzung bewirkt. Lignin kann auch von der Darmflora nicht fermentiert werden und ist damit weitgehend unverdaulich. Lignin trägt stark dazu bei, dass Verdaulichkeit ( Kap. 2.6) und Nährwert der Pflanze oft umgekehrt proportional zum Faseranteil sind.

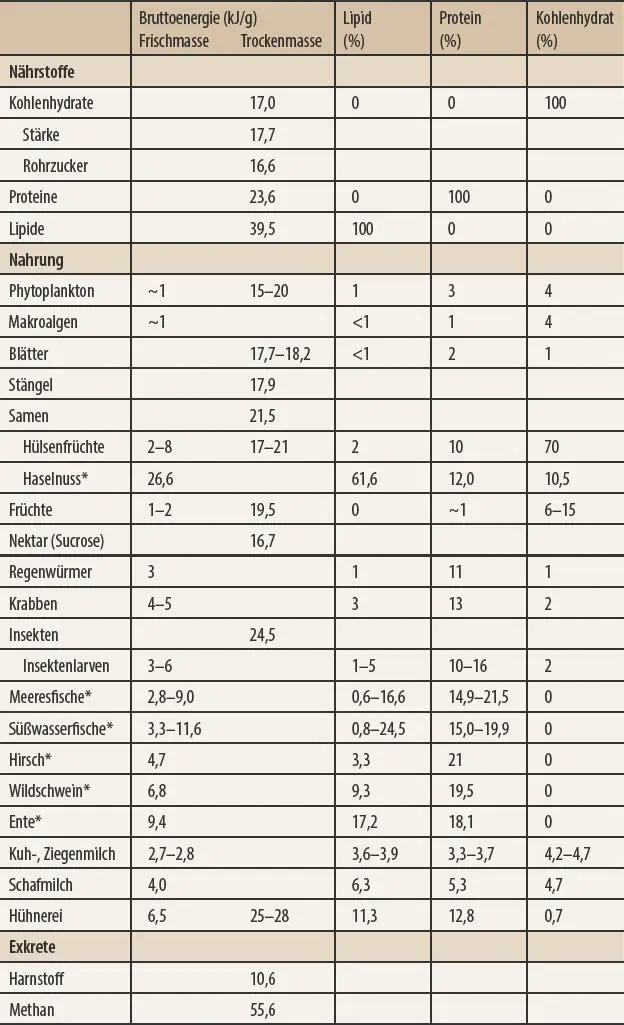

Lipide sind eine heterogene Gruppe organischer Verbindungen, die aus Fettsäuren aufgebaut sind. Nicht nur Fette und Öle gehören dazu, sondern auch Wachse, Sterole, Sphingolipide und Phospholipide. Letztere bilden wesentliche Bestandteile von Membranen von mikrobiellen, pflanzlichen und tierischen Zellen. In der Ernährung aber spielen Lipide ihre bedeutendste Rolle in Form von Fetten und Ölen (Triacylglycerole, früher oft als Triglyceride bezeichnet), aber auch von Wachsen; sie dienen als Energiespeicher, da sie wesentlich energiereicher als Kohlenhydrate oder Proteine sind ( Tab. 2.1). Dank der hydrophoben Eigenschaften der Lipide kann die Energie zudem «sauber», das heißt ohne größere Mengen angelagertes Wasser gespeichert werden, im Gegensatz etwa zu Glykogen, einem anderen Energiespeicher. Da Körperfett sehr direkt aus aufgenommenen Fettsäuren synthetisiert werden kann, lagern Tiere bei fettreicher Nahrung schnell entsprechende Vorräte an – etwa Lachs fischende Grizzlybären (Ursus arctos), die vor allem Gehirn und Laich der Fische fressen. Auch Omnivoren wie Hühner- und Gänsevögel können aus der in Körnern enthaltenen Stärke schnell Körperfett aufbauen (Barboza et al. 2009). Zur Mobilisierung der Fettreserven siehe Kapitel 2.7.

Minerale

Verbrennt man organische Substanz unter hoher Temperatur, etwa bei Nährstoffanalysen, so bleibt am Schluss Asche übrig. Diese repräsentiert den «anorganischen» Anteil, das heißt praktisch den Totalgehalt an Mineralen. Quantitativ ist ihr Anteil im Vergleich zur organischen Substanz relativ gering (Minerale machen im Tierkörper etwa 5 % aus), qualitativ hingegen von großer Bedeutung für verschiedene Körperfunktionen. Gemäß den benötigten Mengen unterscheidet man zwischen Makro- und Mikromineralen (oder-elementen).

Makroelemente werden in «größeren» Mengen benötigt, die gewöhnlich in mg/g Nahrung gemessen werden. Kalzium und Phosphor sind wichtig für die Knochenbildung und die Produktion von Eischalen; männliche Hirsche haben während der alljährlichen Neuproduktion ihres Geweihs einen stark erhöhten Kalziumbedarf, weibliche Säugetiere generell während der Laktation, da die produzierte Milch reich an Kalzium und Phosphor ist. Deshalb muss die Kalziumversorgung oft über spezielle Verhaltensweisen sichergestellt werden: Carnivoren kauen Knochen, Nagetiere benagen Knochen oder abgeworfene Geweihe, und Vögel nehmen Schneckenhäuschen oder Kalksteinchen auf ( Box 2.3). Phosphor ist in den meisten organischen Verbindungen vorhanden und gibt in der Regel keinen Anlass zu Versorgungsproblemen. Allerdings scheinen regionale Defizite bei Phosphor und anderen Mineralen in tropischen Grasländern die Verteilung großer Herbivoren über die Landschaft mitzubestimmen. Die Wanderungen von 1,5 Mio. Weißbartgnus (Connochaetes taurinus) im Serengeti-MaraÖkosystem (Tansania und Kenia; Kap. 6.3) werden nicht nur über das Proteinangebot der Pflanzennahrung, sondern auch über regionale Unterschiede im Phosphorgehalt gesteuert (McNaughton 1990). Natrium spielt im Wasserhaushalt des Körpers, bei der Muskelkontraktion und bei der Übertragung von Nervenimpulsen eine wichtige Rolle. Fleischnahrung liefert genügend Natrium, doch in Pflanzen kommt Natrium nur in geringer Konzentration vor. In der Regel nimmt die Natriumversorgung von den Küstengebieten (natriumhaltige Aerosole) ins Innere der Kontinente hinein ab. Herbivoren sind deshalb dort oft auf zusätzliche Aufnahme angewiesen, etwa an Salzlecken oder durch Aufnahme von Erde (Geophagie). Geophagie wird regelmäßig von vielen Arten von Huftieren, Elefanten, Primaten, Nagetieren und Vögeln praktiziert (Abb. 2.11). «Hunger» nach Kalzium und Natrium ist den Tieren angeboren (Abb. 3.6). Andere Makroelemente (Kalium, Magnesium, Chlor, Schwefel) sind in der Regel in genügender Konzentration in Pflanzen vorhanden und stellen wild lebende Tiere kaum vor Versorgungsprobleme.

Ähnliches gilt für die Zufuhr von Mikroelementen (Spurenelementen), deren Bedarf in der Größenordnung von μg/g Nahrung liegt. Zu ihnen gehören Eisen, Kupfer, Zink, Mangan, Selen und zehn weitere Elemente. Spurenelemente haben wichtige Funktionen als Katalysatoren für oxidative oder reduktive Reaktionen. Die quantitativen Bedürfnisse nach Spurenelementen sind allgemein noch wenig untersucht; man nimmt an, dass die meisten Arten an die Versorgung in ihrem Verbreitungsgebiet angepasst sind. Regionaler Selenmangel (und auch lokaler toxischer Selenüberschuss) ist etwa aus Teilen Nordamerikas und im südlichen Afrika bekannt, scheint aber nur auf größere Herbivoren gewisse Auswirkungen zu haben, etwa über erhöhte Mortalität von Jungtieren; auch Kupfermangel kann sich ähnlich auswirken (Robbins 1993; Karasov & Martínez del Río 2007). Bei insektenfressenden Vögeln Australiens hat man nachgewiesen, dass die von ihnen bevorzugten Arthropodengruppen (Käfer, Schmetterlinge, Heuschrecken und Spinnen) nicht nur höhere Gehalte an Rohprotein und Fett aufwiesen als weniger häufig gefressene Gruppen (Zweiflügler, Hautflügler und Libellen), sondern noch ausgeprägt höhere Gehalte an allen elf analysierten Makro- und Mikroelementen (Razeng & Watson 2015).

Vitamine

Ähnlich den Spurenelementen sind Vitamine in der Nahrung nur in kleinsten Mengen vorhanden, für Tiere aber unverzichtbar. Vitamine sind relativ komplexe organische Verbindungen, weisen darüber hinaus aber keine engere chemische Verwandtschaft auf und werden vor allem wegen ihrer ähnlichen Funktionen als Koenzyme unter einem Begriff zusammengefasst. Vitamine sind normalerweise essenziell, das heißt von Tieren nicht (oder nicht in genügender Menge) synthetisierbar. Vitamin C (Ascorbinsäure) ist teilweise eine Ausnahme, da die meisten Säugetiere, Vögel, Amphibien und Reptilien es synthetisieren können; manche Arten haben aber im Lauf der Evolution diese Fähigkeit bereits wieder verloren. Vitaminmängel sind bei wild lebenden Tieren schwierig nachzuweisen und scheinen vor allem dort vorzukommen, wo Populationen auf kleine Gebiete (zum Beispiel kleine Inseln) mit eingeschränkter Nahrungswahl zurückgedrängt worden sind. Wie weit ein Syndrom bei Vögeln im Gebiet der Ostsee, das zu Lähmungserscheinungen und oft zum Tod führt, auf einen Mangel an Thiamin (Vitamin B1) zurückgeführt werden kann, ist umstritten (Balk et al. 2009; Sonne et al. 2012).

Abb. 2.11 Auch Frucht- und Samenfresser sind auf zusätzliche Quellen von Natrium-, Kalium-, Magnesium- und Kalziumverbindungen sowie andere Minerale angewiesen. Grünflügelaras (Ara chloropterus) besuchen wie viele weitere neotropische Papageien Lehmlecken (clay licks) an steilen Flussufern, deren Gehalt an Natrium gegen 4-mal höher ist als in umliegenden Böden und etwa 6-mal höher als in der Nahrung. Neben der Bedeutung als Natriumlieferant mögen auch detoxifizierende und andere Wirkungen des Lehms eine Rolle spielen, besonders für Herbivoren, deren Nahrung durch einen hohen Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen charakterisiert ist (Brightsmith et al. 2008; Powell et al. 2009).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Ökologie der Wirbeltiere»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ökologie der Wirbeltiere» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Ökologie der Wirbeltiere» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.