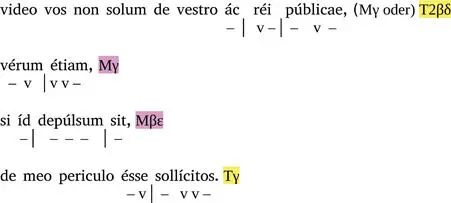

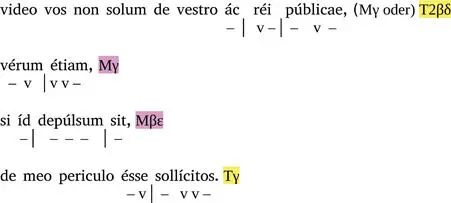

video vos non solum de vestro ac rei publicae, verum etiam, si id depulsum sit, de meo periculo esse sollicitos.

Wir untergliedern den Satz nun zunächst anhand der bereits gegebenen Interpunktion. Ebendiese darf zwar keinesfalls als Kriterium suo iure verstanden werden, so allerdings wird an dieser Stelle der Nebenordnung durch „non solum … verum etiam …“ Rechnung getragen. Außerdem separieren wir, indem wir so vorgehen, den Konditionalsatz „si id depulsum sit“ vom Rest. Wenn wir, wie im ersten Satz, zunächst noch keine weiteren Unterteilungen vornehmen, dann ergibt die Messung der Klauseln am Kolonende das folgende Bild:

Es zeigt sich im ersten Kolon keine problematische Messung im engeren Sinne, sondern ein Interpretationsproblem: wie können wir unseren Befund, also diese Kollokation von Akzenten und Quantitäten adäquat bezeichnen? Hat nun M eine größere Berechtigung oder T? Tatsächlich ist keine der beiden Messungen völlig unplausibel: wenn wir von M ausgehen, fallen alle Kola, welche auf die Sorge der Zuhörer um sich selbst und den Staat Bezug nehmen (worauf schließlich auch „id“ referiert), mit dieser Klausel zusammen, nur das Besorgt-sein um Cicero selbst ginge mit T einher, womit die Periode zudem ihr Ende fände. Für eine Messung von T sprechen aber zusätzlich die Quantitäten der zweiten Hauptform, außerdem könnten so die antithetischen Begriffe „de vestro ac rei publicae“ und „de meo periculo“ am Periodenanfang und Ende dank T als prosarhythmisch verbunden erachtet werden. Da bei der Annahme von T zu einem inhaltlichen Argument also auch formale Anhaltspunkte hinzutreten, scheint es eher angebracht, von T auszugehen.

Obwohl Cicero diese Sorge von Seiten der Senatoren als willkommen und dankenswert empfinde, sollten sie diese dennoch fahren lassen und stattdessen an sich und ihre Kinder denken:

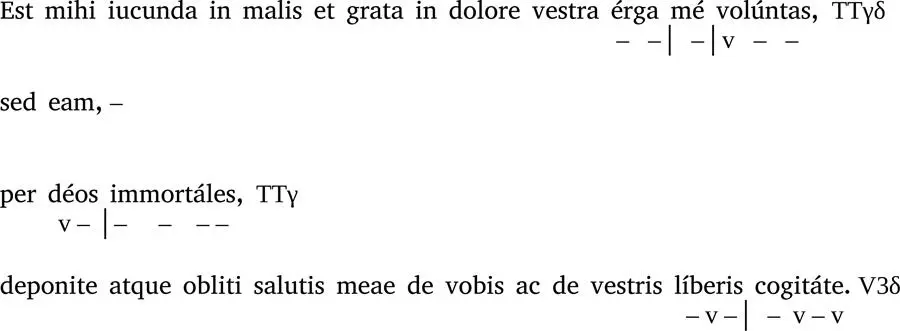

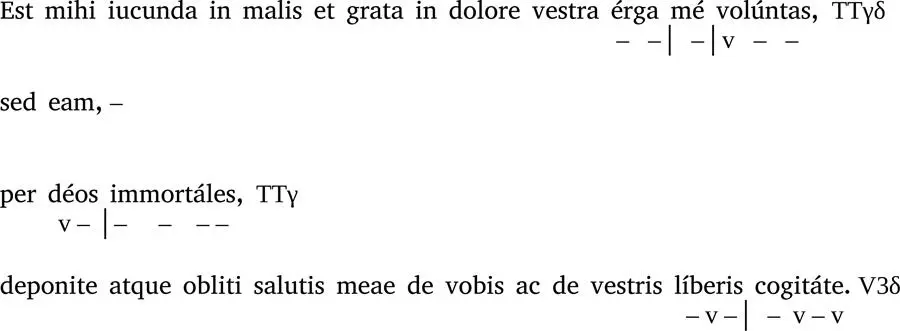

Est mihi iucunda in malis et grata in dolore vestra erga me voluntas, sed eam, per deos immortales, deponite atque obliti salutis meae de vobis ac de vestris li-beris cogitate.

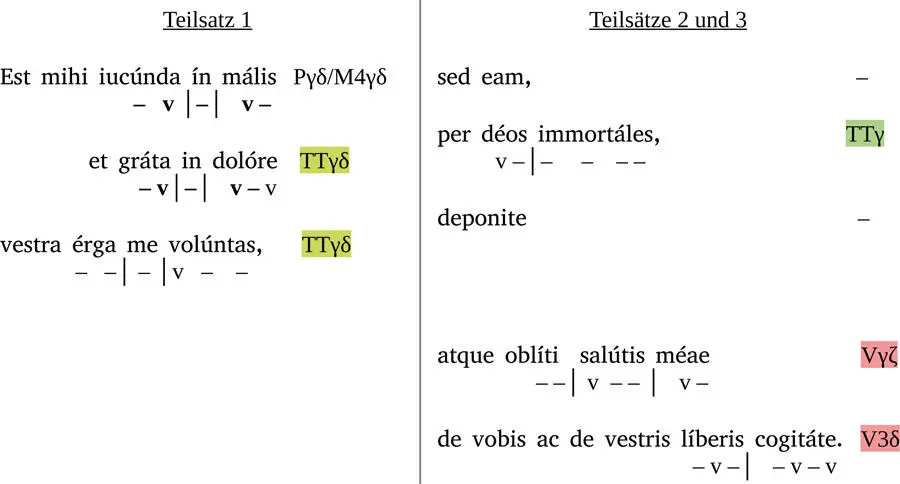

Spalten wir auch hier zunächst die mit „sed“ beigeordneten Teilsätze wie auch die Exklamation ab und bezeichnen die Kolonenden entsprechend dem Notationssystem:

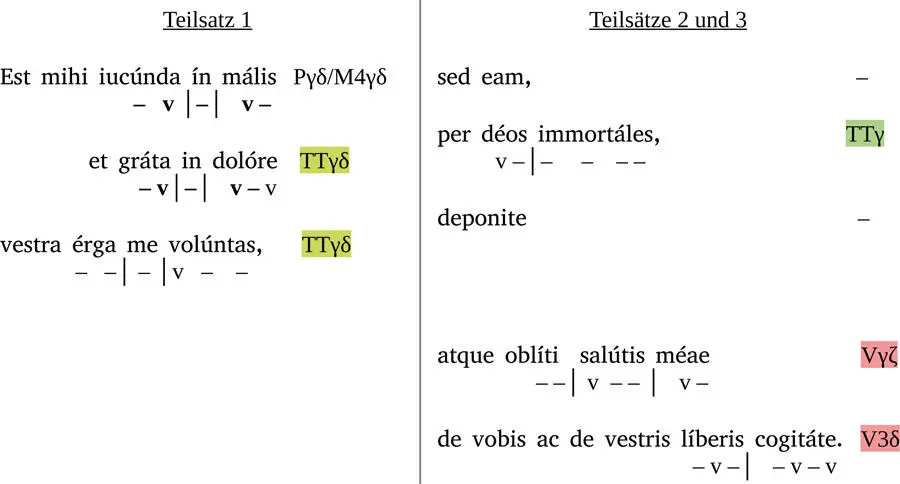

Noch lässt sich über die gemessenen Formen keine Aussage treffen und man wird eine Grobgliederung wie diese wohl auch nicht akzeptieren. Zum einen zeigt sich nämlich eine unzweifelhaft parallele Komposition von „(est mihi) iucunda in malis“ und „grata in dolore“. Ferner wird man „deponite“ kaum schlüssig mit dem ab „atque“ Folgenden zusammenbringen können. Es wird vielmehr autonom stehen müssen. Darüber hinaus sollte wohl auch „obliti salutis meae“ seiner Bedeutung entsprechend (beispielsweise „ohne an mein Wohlergehen auch nur zu denken“) für sich stehen. Bei dieser weiteren Unterteilung ergibt sich das folgende Bild, wofür wir die vorliegenden Teilsätze der Übersichtlichkeit halber nebeneinander darstellen:

Es deutet sich zunächst eine gewisse Regelmäßigkeit an: die mit „sed“ adversativ nebengeordneten Teile werden mit jeweils gleichen Akzentmustern, also zweimal TT und zweimal V beendet (wobei die dritte Hauptform im letzten Kolon der Periode erzielt wurde). Damit soll allerdings nicht gesagt sein, dass nicht auch die ersten beiden Teilsätze trotz adversativer Nebenordnung als enger zusammengehörig angesehen werden können; i.S. einer Paraphrase wie „Dies ist mir zwar alles willkommen, aber nehmen dennoch davon Abstand und … denkt an euch selbst!“). In den letzten beiden Kola liegt eine weitreichende Übereinstimmung der Quantitätenfolge vor, nämlich in – v – – v –, sodass gerade im vorletzten Kolon sogar die 2. Hauptform als Teil des insgesamt erfassten Quantitätenmusters gegeben ist;113 allerdings ohne, dass sich dies zum jetzigen Zeitpunkt deuten ließe.

Fokussiert man die Betrachtung auf die markierten Kola, so bleiben Ciceros Dank einerseits, wie auch andererseits die an seine Zuhörer gerichtete Aufforderung, an die eigene Rettung zu denken, übrig. Im Verlauf des nächsten Kapitels werden wir noch eingehend auf „per deos immortales“ zu sprechen kommen, dessen Akzentmuster auch anders notiert werden könnte.

Eine weitere Interpretationsfrage stellt sich im ersten Kolon: P oder M? Der einzige Anhaltspunkt zur Klärung dieser Frage sind in unseren Augen die Quantitäten der ersten beiden Kola, welche im ersten Fall sogar M4γδ ergeben. Es deutet sich hiermit zumindest an, dass M intendiert ist. Die weitere Diskussion der Periode vertragen wir zunächst, um sie im Folgekapitel wieder aufzugreifen.

Es bleibt festzuhalten, dass die beiden „Etappen“ dieser Periode, welche bis zum Ende des ersten und dann wiederum bis zum Ende des dritten Teilsatzes verlaufen, ihren Abschluss mit doppelten TT- und V-Klauseln finden, wodurch sie sich unterscheiden. Beide ähneln sich jedoch auch gerade dadurch, dass sie eben mit jeweils zwei gleichartigen Klauseln enden. Die nächste Periode zunächst ganz im Überblick:

Mihi si haec condicio consulatus data est, ut omnes acerbitates, omnes dolore cruciatusque perferrem, feram non solum fortiter, verum etiam libenter, dum modo meis laboribus vobis populoque Romano dignitas salusque pariatur.

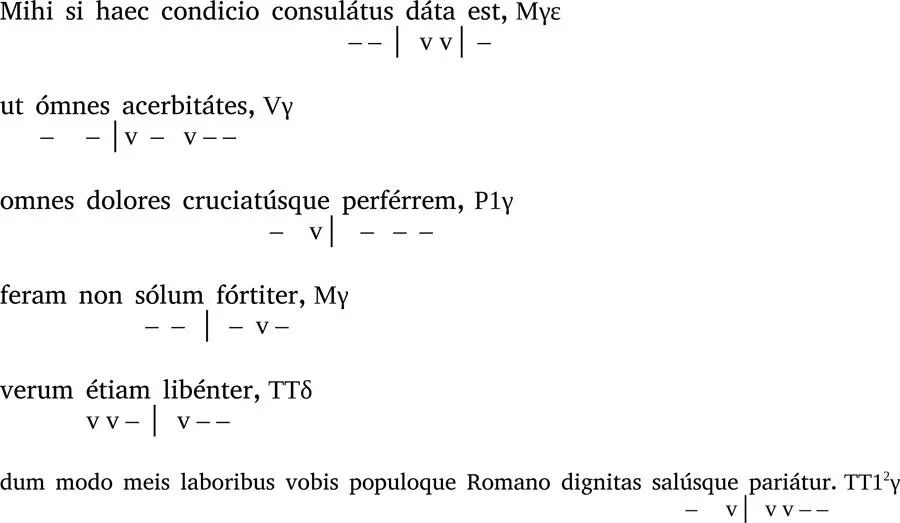

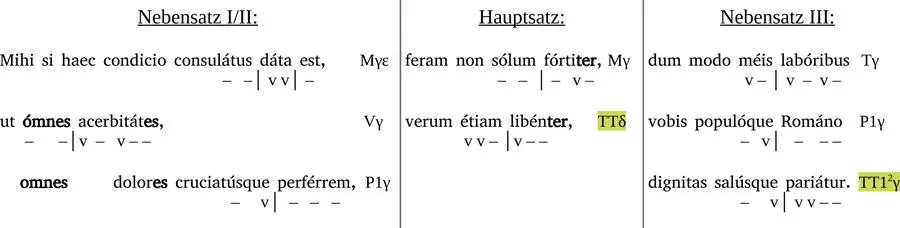

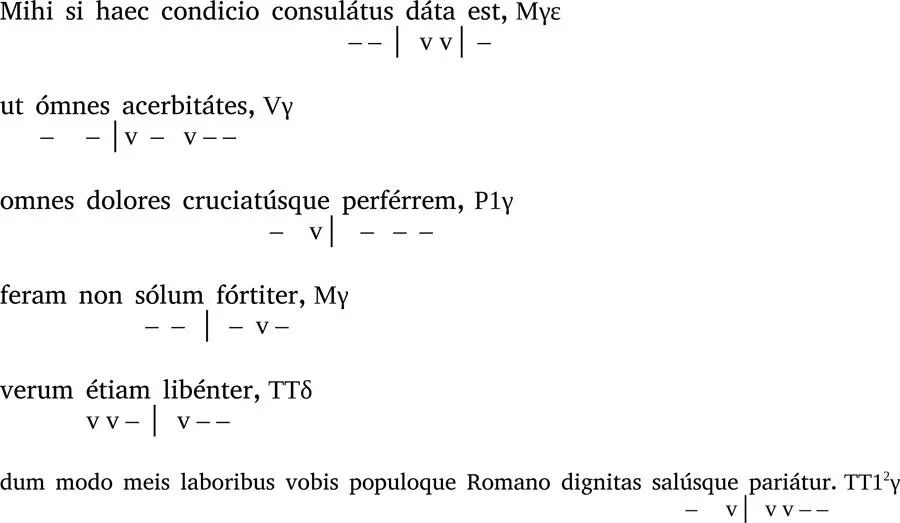

Dass Cicero alle mit seinem Konsulat verbundenen Widrigkeiten gerne auf sich nehme, wenn dies Volk und Senat zugutekomme, ist der Inhalt dieser Periode. Trennen wir nun zunächst alle Teilsätze voneinander wie auch die einzelnen Konjunkte der ersten Aufzählung:

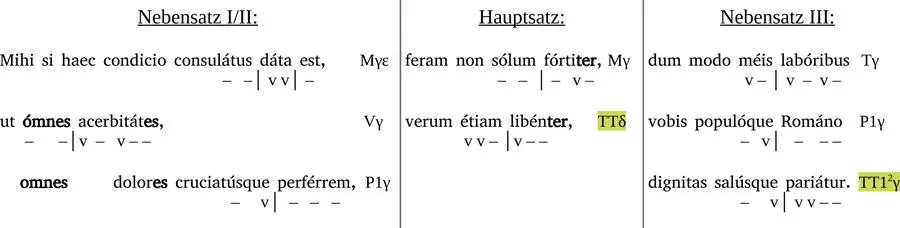

Es sticht sofort die Länge des letzten Kolons ins Auge. Eine Trennung anhand von Satzgliedern (Konstituenten) ist möglich: zunächst ein Ablativus Instrumentalis („meis laboribus“), dann ein indirektes Objekt („vobis populoque Romano“), danach die Subjekte mitsamt finitem Verbum („dignitas salusque pariatur“). Das Ergebnis gestaltet sich wie folgt:

Wer hier nach solchen Klauseln sucht, die offenkundig miteinander in Bezug gesetzt werden können, wird wohl zunächst ein wenig enttäuscht sein. Aber dies bedeutet noch nicht, dass wir keine Ordnungsmerkmale an dieser Stelle ausfindig machen und bezeichnen könnten. Wir setzen nun die drei Teilsätze voneinander ab und markieren zuerst die augenscheinlichen Wortwiederholungen und Homoioteleuta der Hauptsatzkola wie auch zumindest zwei etwaige Klauseln:

Während in der vorangehenden Periode beide Teilsätze gewissermaßen prosarhythmisch analog gestaltet zu sein schienen, so lassen sich hier auf Ebene der ersten beiden Teilsätze zunächst die altbekannten Stilmittel kolometrisch gut erfassen. Allerdings zeigt sich noch eine weitere Nuance: die Kola „verum etiam libenter“ und „dignitas salusque pariatur“ zeigen beide TT, am Ende der Periode tritt sogar TT12γ auf. Beide schließen jeweils auch einen Teilsatz ab und zeigen dementsprechend ggf. so, d. h. prosarhythmisch, markierte Stichwörter an. Wir paraphrasieren: Cicero nehme vieles sogar gerne auf sich, wenn so nur dem römischen Volk Würde und Unversehrtheit zuteilwerden könnten. Es scheint somit nicht willkürlich, dass beide Kola miteinander assoziiert werden können, es handelt sich um wichtige Kernbegriffe. Die gewissermaßen freudige Bereitschaft Ciceros zur Aufopferung und deren Zweck scheinen also markiert zu sein.

Читать дальше