Es liegt ferner auf der Hand, dass nicht oder zumindest nicht nur so verfahren werden darf, dass Kolonfugen immer dort angenommen werden, wo wir als neusprachliche Rezipienten schlicht eine Pause setzen würden, zumal wenn diese lediglich unseren eigenen höchst subjektiven Lese- und Verstehensprozess abbilden, der ggf. nach jedem zweiten oder gar einzelnen Wort eine Unterbrechung nahelegt, wenn die Syntax es irgendwie zulässt. Stilistische Aspekte müssen, wenn sie sich nachweisen lassen, unbedingt beachtet werden, was auch zu solchen Kola führen kann, die unerwartet kurz oder lang105 ausfallen.

Diese sprachlichen und kompositorischen (vielleicht entsprechend vorgetragenen) Einheiten sind für uns also relevant, denn an ihren Endpunkten erfolgt auch die Messung des Prosarhythmus. Es versteht sich wohl von selbst, dass wir den Standpunkt von SCHEPPERS teilen und auf das Lateinische anwenden: „ancient Greek discourse essentially comes in cola“.106 Allerdings sehen wir in den von uns ermittelten Kola doch noch immer primär kompositorische Einheiten der literarischen Gestaltung (mit einer wichtigen und eindeutigen Basis in der Realität in der gesprochenen Sprache freilich), welche eine Vortragsoption nahelegen und auch nur nahelegen.107

Das sogenannte „Sinnkriterium“,108 oder die „inhaltliche Geschlossenheit“ eines Kolons bedurfte indessen einer weiteren Diskussion, um etwa eine theoretische (kognitive und/oder sprachpragmatische) Grundlage zu schaffen. Bei der praktischen Kolonsegmentierung hat es sich allerdings als überflüssig erwiesen, etwa auf den Informationsgehalt der meisten Kola und informationsstrukturelle Dimensionen in diesem Sinne explizit einzugehen, da es uns eben nicht um eine sprachwissenschaftlich angelegte Analyse, sondern eine stilistische Untersuchung der konkreten Anwendung des Prosarhythmus geht. Lediglich im Falle von Aufzählungen werden wir des Öfteren darauf zu sprechen kommen müssen. Dort werden wir auch einige Worte über den semantischen Gehalt der Konjunktionen et, atque/ac und -que verlieren.109 In allen anderen Fällen haben sich die besagten syntaktischen und die noch zu besprechenden stilistischen Kriterien so bewährt, wie sie es bereits in früheren Arbeiten anderer Autoren getan haben.

Soviel zu den moderneren Ansätzen. Jetzt allerdings scheint es geboten, an einem ersten Beispiel zu zeigen, was wir unter einer prosarhythmisch-kolometrischen Textuntersuchung und Interpretation verstehen.

2.5 Versuch einer Interpretation des Prosarhythmus von Cic.Catil. IV, 1,1 bis 1, 2

2.5.1 Erste Annäherung

Das folgende Kapitel dient zum einen der Veranschaulichung des bereits Besprochenen und soll uns zum anderen erste Hinweise für die konkrete Untersuchung von Klauseln am Text liefern. Viele der Diskussionen, welche wir später noch im Rahmen dieser Arbeit werden durchführen müssen, fußen auf den hier gewonnenen Anhaltspunkten.

Die vierte Catilinarie fällt bekanntlich in den Kontext der Senatsdebatte über den Umgang mit den bereits festgesetzten Catilinariern (ob diese also hingerichtet oder lebenslänglich inhaftiert werden sollten). Ihre staatspolitische Dimension und letztlich vor allem auch für Cicero selbst herausragende Bedeutung sind dementsprechend nicht zu verkennen. Im Gegensatz allerdings zur ersten ungemein affektvollen catilinarischen Rede zeigt sie einen deutlich weniger emotionalen und moralisierenden Ton und vor allem für den Beginn der Rede wird eine gründliche nachträgliche Überarbeitung vermutet.110 Alle drei Aspekte, ihre politische Bedeutung, ihr vergleichsweise gemäßigter Duktus und eine zu vermutende hohe Intensität ihrer Aus- und ggf. Nachbearbeitung, sprechen dafür, dass eine etwaige stilistische Gestaltung, welche vielleicht auch auf die bereits vorgestellten Klauseln zurückgreift, hier verhältnismäßig gut sichtbar werden sollte und sie machen gerade diese Passage (trotz einer wahrscheinlich nicht geringen Zahl ebenfalls brauchbarer Alternativen) zu einer angemessenen Materialgrundlage für eine erste Annäherungen die im Rahmen dieser Untersuchung relevanten Fragestellungen.

Dabei gilt es Einiges zu beachten und wir gehen in zwei Schritten vor. Im ersten Schritt werden wir keine Problemfälle diskutieren, welche sich auf die Erfassung einer Klausel beziehen, sondern lediglich vom 3-Silben-Akzent und den Quantitäten ausgehen und mit der „orthographischen Repräsentation“ des Textes arbeiten. Alle Fälle werden zuerst also nur so, wie sie sich in der Schriftform präsentieren, untersucht. Auch was die Segmentierung angeht, werden wir nur solche Grenzen berücksichtigen, welche als konsensfähig bezeichnet werden können, wir nehmen sie daher gerade ganz zu Anfang nur sehr zurückhaltend vor. Nur bei scheinbar eklatant überlangen Kola wird die Segmentierung als solche jedoch von Anfang an zumindest zu diskutieren sein.111

Wozu diese Beschränkungen? Zum einem scheint an diesem Punkt eine erste Demonstration unseres konkreten Vorgehens angebracht, die für ein besseres Verständnis zu sorgen hat. Wir sollten uns daher nicht zu viel auf einmal vornehmen. Sodann können die bezeichneten Problemfälle nur sinnvoll diskutiert werden, wenn einige Annahmen (etwa die generelle Anwendbarkeit unseres Klauselsets auf einen Cicerotext) bereits einer ersten Prüfung unterzogen worden sind. Dementsprechend ist es angebracht, dass wir an dieser Stelle mit einer methodisch reduzierten Analyse einsetzen.

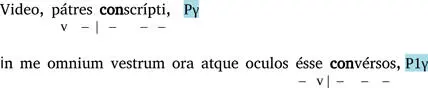

Im Anschluss möchten wir uns mit demselben Textausschnitt erneut auseinandersetzen und einige unserer bisherigen Ergebnisse einer Prüfung unterziehen, indem wir beispielsweise nun auch Problemfälle der Klauselerfassung besprechen. Es sei also angemerkt, dass die folgenden Betrachtungen nichts als einen notwendigen Zwischenschritt darstellen. Einiges werden wir in der Tat revidieren müssen. Doch führen wir uns nun den ersten Teilsatz der Rede vor Augen, der Ciceros Feststellung formuliert, die Senatoren seien Cicero zugewandt und ihre Blicke auf ihn gerichtet:

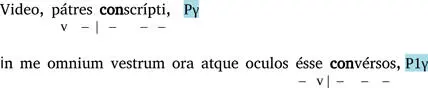

Video, patres conscripti, in me omnium vestrum ora atque oculos

esse conversos,112

Wir können hier ohne Zweifel von zumindest zwei Kola in einem Teilsatz sprechen und die erste Grenze muss nach dem Vokativ gezogen werden. Der erste Segmentierungsvorschlag wäre demnach schlicht und einfach:

Video, patres conscripti,

in me omnium vestrum ora atque oculos esse conversos,

Diese Unterteilung dürfte an sich wohl kaum strittig sein. Eine weitere Gliederung erscheint möglich, zumindest denkbar; wir werden an dieser Stelle aber der Einfachheit halber noch darauf verzichten und wenden nun die bereits besprochene Notation auf dieses Beispiel an:

Man wird dieses Beispiel allein nicht zu stark belasten dürfen. Mit einiger Vorsicht können wir aber konstatieren, dass beide Kola den cursus planus zeigen. Am Ende des Satzes kommen sogar die Quantitäten der ersten Hauptform hinzu, obwohl auch im ersten Kolon dazu nicht viel gefehlt hätte, lediglich die Quantitäten der ersten beiden Silben entsprechen nicht der ersten Hauptform. Die damit einhergehende Alliteration (hier im Fettdruck) sollte nicht übersehen werden.

Augenscheinlich entsprechen sich die Abschlüsse beider Kola in mehr als einer Hinsicht: Akzente und Quantitäten gehören dazu, dann aber auch die Länge der jeweils letzten beiden Wörter (gemessen am Silbenumfang) und die Entsprechung des Präfixes „con-“.

Wir können sagen, dass die Gleichheit dieser Merkmale die Aufmerksamkeit darauf lenkt, dass es nun einmal die Senatoren sind, deren Augen auf Cicero gerichtet sein. Auf das Agens also und sein Tun. Mit der gebotenen Vorsicht fassen wir zusammen: Die Gesamtaussage wird an ihren Eckpunkten in zwei zusammengehörigen Kola stilistisch gleichartig markiert. Die Periode wird wie folgt fortgesetzt, die Senatoren seien also nicht nur um sich selbst und die Respublica besorgt, sondern auch um Cicero:

Читать дальше