Beide Familien wetteiferten um die Vorherrschaft in Süddeutschland, wobei die jeweilige Herzogsgewalt und der damit verbundene Reichsfürstenstand eine willkommene Erweiterung ihrer Basis bedeuteten und gleichzeitig den potentiellen Aufstieg in die Königswürde signalisierten. Dass ein drittes Geschlecht, die Zähringer, im äußersten Südwesten am Oberlauf der Donau, im Breisgau und in der Nordschweiz die gleichen Ambitionen hegte, komplizierte die Lage noch mehr – aber das lag außerhalb unserer Region.

Das Ringen um die Vorherrschaft war programmiert, und Ostschwaben war ein wichtiges Feld, in dem sich die Interessen überschnitten, zumal wir mit diesen Familien in eine Phase der mittelalterlichen Geschichte eintreten, in der sich die Ausformung der Territorialgewalt abzuzeichnen begann. Es dauerte ein gutes Jahrhundert, bis die Weichenstellungen zugunsten der Staufer getroffen wurden: Für diese Zeitspanne, in der beide Familien ihr Herzogtum jeweils weitgehend in der Hand behielten, spricht man in Bayern von einem welfischen Jahrhundert und in Schwaben von der staufischen Ära.

Dabei war Friedrich von Büren von Kaiser Heinrich IV. eingesetzt worden, um als Stütze des Reiches in dieser Region zu wirken – als Gegenpol zur süddeutschen Fürstenopposition; nicht umsonst hatte der Staufer seine Tochter Agnes zur Frau erhalten. Das Herzogtum Schwaben hatte zuvor Berthold, der Sohn Rudolfs von Rheinfelden, an sich gerissen, und das hieß, dass sich Friedrich erst einmal durchsetzen musste. Noch 1092 wurde mit Berthold II. von Zähringen ein Gegenherzog vom antikaiserlichen Adel gewählt, der seinerseits im südlichen Schwaben eigene Landtage einberief. Und in Ostschwaben saß Herzog Welf I. „Kein Wunder, wenn schwäbische Quellen förmlich von ‚Herzogen der Schwaben‘ (duces Sueborum) sprechen“ (Klaus Schreiner). Als schließlich zwischen 1096 und 1098 ein Ausgleich zustande kam, war das Ergebnis eine Aufteilung Schwabens in Interessensphären: Die Zähringer erhielten die Reichsvogtei über Zürich und nannten sich nun Herzöge von Zähringen nach der Burg nördlich von Freiburg, Welf, der Herzog von Bayern, beherrschte nach wie vor das Gebiet nördlich des Bodensees und nannte sich nach der Ravensburg, und Friedrich von Staufen, der Herzog von Schwaben, war auf das Gebiet nördlich der Donau beschränkt, erhielt aber mit Ulm eine wichtige Stadt zuerkannt, die nach Süden orientiert war.

Aus einem Herzogtum waren drei geworden, die sich allerdings grundlegend von dem alten schwäbischen Herzogtum unterschieden: Sie waren nur mehr auf das jeweilige eigene Herrschaftsgebiet bezogen, nicht mehr auf Gesamtschwaben. Immerhin, Friedrich hatte sich durchgesetzt. Aber seine Herzogsgewalt war nun anders definiert: Seine herzoglichen Landtage wurden auf Dauer nur mehr von den Großen besucht, die zum eigenen Herrschaftsbereich gehörten; nur noch ‚seinen‘ Adel konnte er zum Heerbann aufbieten, und auch der Schutz über die Kirchen und Klöster wurde zunehmend auf sein Gebiet bezogen. Verortet man die Teilnehmer der Herzogslandtage um 1140 und 1185, so zeigt sich sehr klar, dass sich der Kreis zunehmend auf den Raum zwischen Neckar und Bodensee verengte und auch aus Ostschwaben nur mehr die Grafen von Kirchberg an der Iller und die Grafen von Berg (Ronsberg) aus dem Allgäu vertreten waren (Helmut Maurer).

Diese neue räumliche Begrenzung der schwäbischen Herzogsgewalt, die sich herauskristallisierte, weil nur so der Konflikt lösbar war, korrespondierte aber mit einer zunehmenden Verdichtung der Herrschaft. Für die Staufer begann sie mit Herzog Friedrich II. dem Einäugigen (1105–1147) zielstrebig als Burgen- und Städtepolitik. Der Vorstoß nach Südosten erfolgte 1129/32 zunächst mit einem – wenn auch erfolglosen – Angriff von Ulm aus auf die welfischen Zentren in Oberschwaben, dann unter seinem Sohn Friedrich III. (1147–1152) – ehe er König ‚Barbarossa‘ wurde – mit politischen Mitteln: Die Vogtei über Stadt und Hochstift Augsburg 1168 brachte einen äußerst wichtigen Stützpunkt ein, auf den auch die Welfen zielten, zudem trat eine ganze Reihe von Adelsgeschlechtern Schwabens auf seine Seite. Der Sprung auf die Ebene des Königtums bot eine glänzende weitere Chance zum Landesausbau, brachte er doch auch die Reichsgüter ein, die zusammen mit dem Haus- und Herzogsgut eine dichte Herrschaft ermöglichten.

Um die Bedeutung dieses Vorgangs einschätzen zu können, ist aber zunächst der Blick auf die andere Seite notwendig, auf die der Welfen. Ihre Rolle in Altbayern war durch den Kampf um das Herzogtum bestimmt – das soll hier nicht weiter verfolgt werden. Doch auch in Ostschwaben waren sie zweifellos anfangs die gewichtigeren Herrscher: Neben den schon genannten beiden Besitzschwerpunkten im Linzgau und am Lechrain hatten sie zeitweise die Grafschaften im Inntal, am Eisack und im Pustertal sowie im Vischgau innegehabt, also die Passstraßen nach Süden kontrolliert, sie jedoch an die Bischöfe von Brixen und Trient abgeben müssen. Als nun Welf IV. 1070 das Herzogtum Bayern erhielt, bot sich für ihn seinerseits die Chance, den süddeutschen Machtausbau zu betreiben: Schrittweise erfolgte der Ausbau der welfischen Positionen auch in Ostschwaben. Schon 1025 war der Königshof Mering an sie gekommen. Altomünster fungierte als Hauskloster; die Gründung des Reformklosters Rottenbuch im Pfaffenwinkel um 1073 schuf ein weiteres wichtiges Zentrum, das mit umfangreichem Grundbesitz im Ammergau ausgestattet wurde.

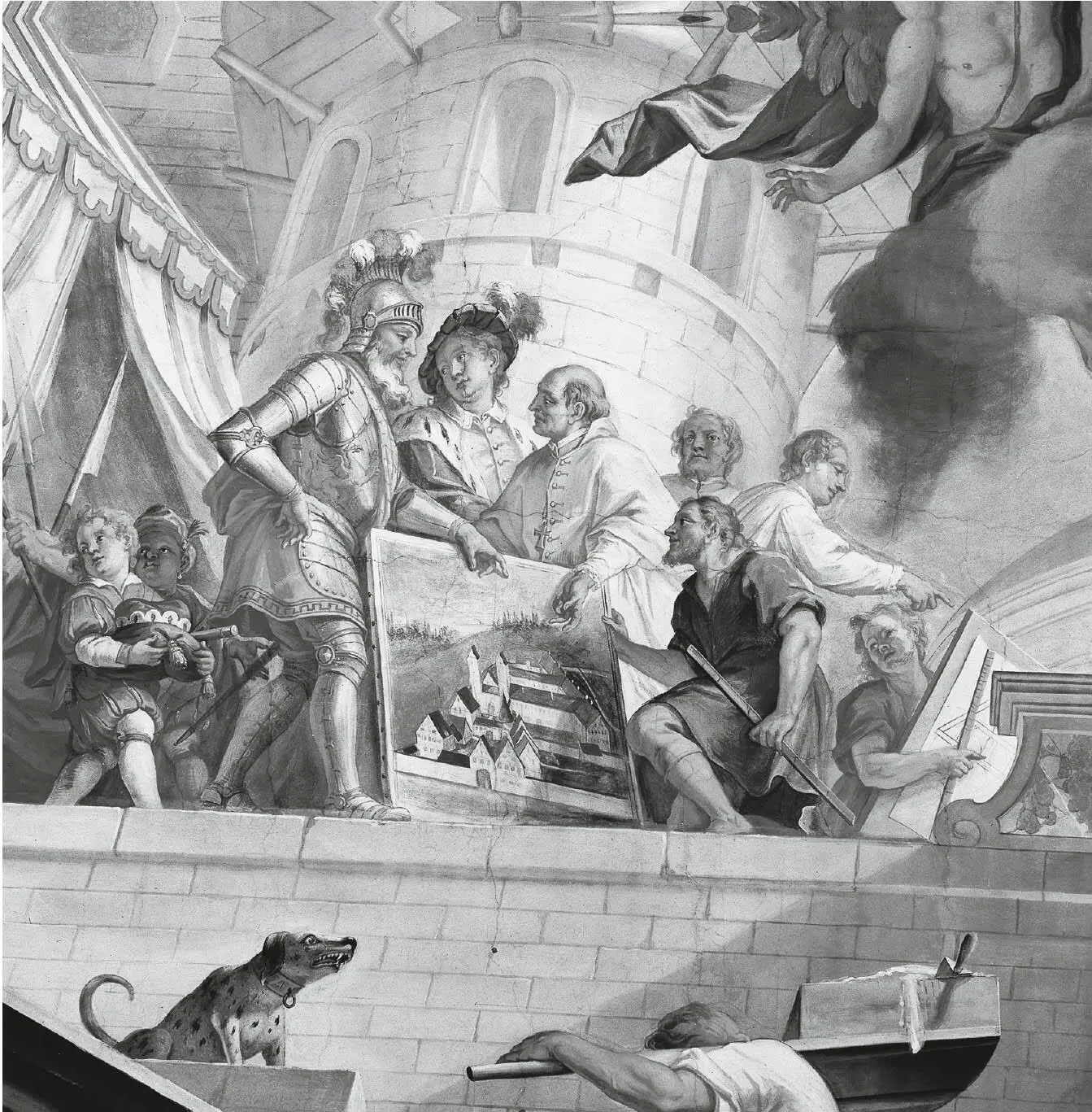

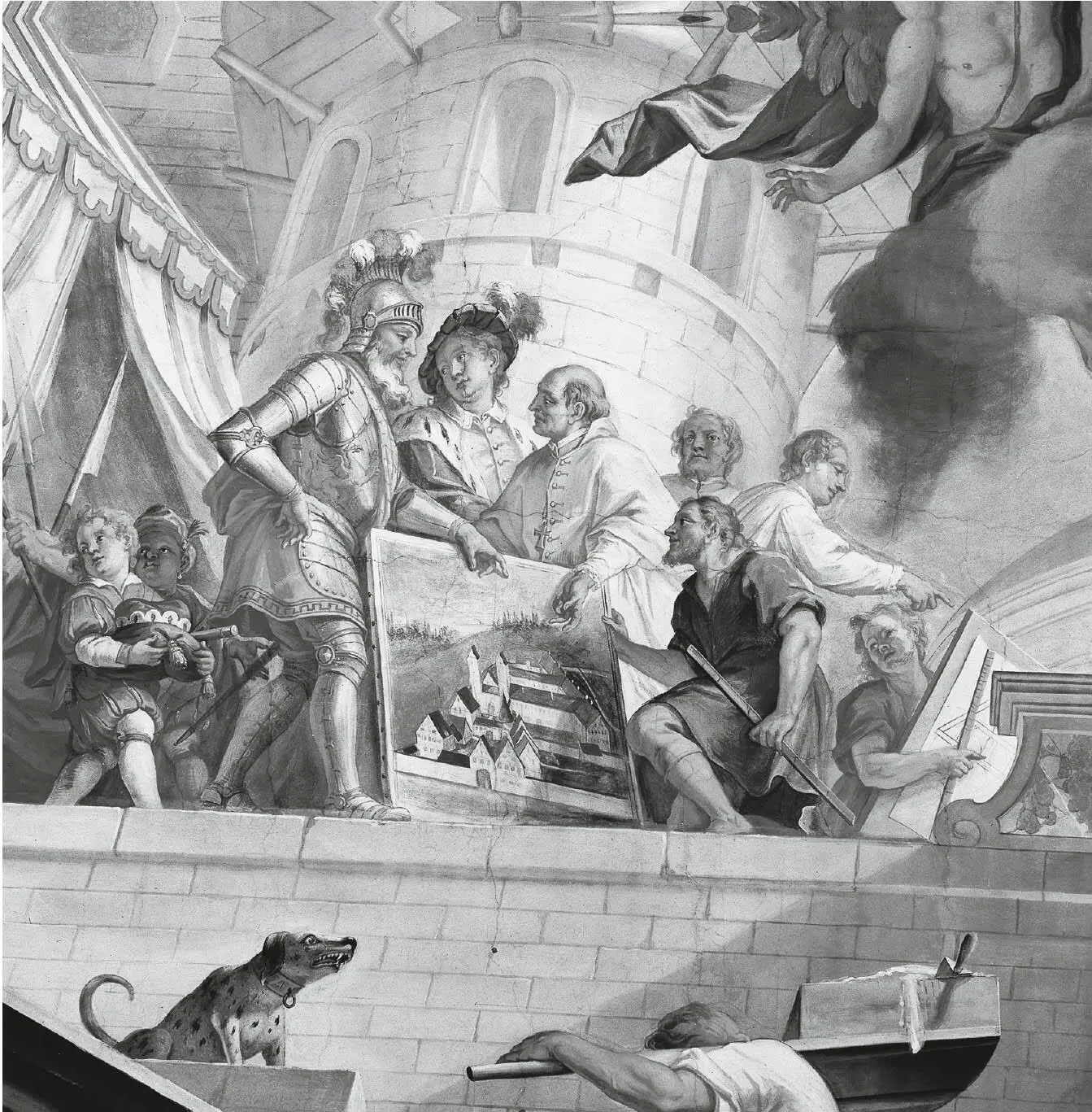

Im 12. Jahrhundert wurde Welf VI. zur Schlüsselfigur: Um 1115/16 geboren, hatte er zunächst in Reichsitalien seine Machtbasis; aus der Teilung der Güter mit seinem Bruder Heinrich dem Stolzen resultierte der Besitz in Schwaben, doch erst um 1160 verlagerte er seine Präsenz hierher. Der gezielte Ausbau der schwäbisch-bayerischen Güter zu einer terra Welfonis , wie eine Quelle das bezeichnet, zog das gesamte Register der zeitgenössischen Möglichkeiten: Die Forsthoheit im Altdorfer Wald konnte er zu Rodungen nutzen, Ministerialen zur Verwaltung einsetzen – unter ihnen die Waldburg, Schmalegg, Fronhofen-Königsegg –, das steigerte die Effektivität des Besitzes. Zentrale Orte neben der Ravensburg als Hauptsitz und Peiting wurden die präurbanen Siedlungen, die Märkte und Burgen von Memmingen und Altenstadt (das alte Schongau). Indirekte Herrschaft bedeutete die Schutzvogtei über die Hausklöster; dazu gründete er 1147 – bevor er zum Kreuzzug aufbrach – die Prämonstratenserabtei Steingaden, erweiterte diese Vogteien um Zwiefalten, Rot a. d. Rot, Weißenau im Westen und Wessobrunn, Polling, St. Mang in Füssen im Osten; es gelang ihm sogar, die alte Reichsabtei Kempten in dieses Geflecht einzubeziehen. Einige potente Adelsfamilien wurden zu seinen Vasallen, neben den Herren von Mindelberg vor allem die von Ursin-Ronsberg. Damit war die Brücke zwischen den beiden alten Besitzschwerpunkten geschlagen. Und schließlich gelang auch die Exemtion von der geistlichen Aufsicht des Bischofs für Teile des Besitzes.

Es bietet sich ein Gesamtbild, für das der Begriff terra tatsächlich im Ansatz schon eine flächendeckende Herrschaft bedeutete, ein „früher Territorialstaat“ (Pankraz Fried) oder vielleicht vorsichtiger: eine ‚präterritoriale‘ Herrschaft. Die adelige Hofhaltung mit den klassischen Hofämtern des Marschalls, Truchsesses, Kämmerers und Schenks spiegelt dieses Selbstbewusstsein, und man kann sich gut vorstellen, wie auf den Burgen höfische Kultur gepflegt wurde.

Stiftung des Klosters Steingaden durch Welf VI. – Fresko von Johann Georg Bergmüller über der Orgel in der Klosterkirche (heute Pfarrkirche) Welfenmünster in Steingaden, 1741/51.

Читать дальше