Was hatten sie dann zu entscheiden? Nach innen standen sie den ‚Landtagen‘ vor, zu dem die Adeligen (auch der Kirche) berufen wurden, sie schlichteten im Herzogsgericht die Streitigkeiten, um den Frieden zu wahren, notfalls auch mit gewaltsamen Mitteln. Dabei stützten sie sich auf ihre Vasallen, auf die Burgen als befestigte Punkte und die Grafschaften, die sie teilweise vom König selbst übertragen erhielten; und sie beanspruchten, über die Reichskirche – die Bistümer und Klöster – verfügen zu können. Das Ganze blieb freilich eine sehr labile Konstruktion, die je nach Konstellation in die Richtung einer Königsprovinz oder einer eigenständigen regionalen Herrschaft tendierte.

Damit wird auch verständlich, warum in Ostschwaben die Reichskirche eine so entscheidende Rolle spielte. Bezeichnend war etwa, dass Herzog Burkhard II. mit dem bedeutendsten Augsburger Bischof des 10. Jahrhunderts, Ulrich I. (923–973), einen eigenen nahen Verwandten präsentierte, der dann von König Heinrich I. bestätigt wurde. Er stammte aus dem Adelsgeschlecht der Hupaldinger, das in Wittislingen (bei Dillingen) saß, und wurde zu einer der stabilsten Stützen der Reichspolitik unter den Ottonen, mit denen er seinerseits verwandtschaftlich verbunden war. Das zeigte sich beispielsweise, als 952 Liudolf, der Sohn Ottos I. und Herzog von Schwaben (949–953), sich gegen seinen Vater erhob und sich dabei auf einen Großteil des schwäbischen Adels stützen konnte; die Auseinandersetzung spielte sich zu einem erheblichen Teil in Ostschwaben ab – und Bischof Ulrich wurde zur Schlüsselfigur für das sächsische Herrscherhaus.

Bischof Ulrich, der schon bald nach seinem Tod 993 heiliggesprochen wurde – es war die erste formelle kirchliche Kanonisation überhaupt –, war als standesbewusster Reichsbischof ein energischer Herrscher und eine konsequente geistliche Führungsfigur gleichermaßen. In St. Gallen ausgebildet und schon von seinem Vorgänger Adalbero (887–909) gefördert, der bereits als ein maßgeblicher Berater der letzten Karolinger in der Reichsgeschichte agiert hatte, galt er als „kantige Persönlichkeit“ (Georg Kreuzer): Der Aufbau der Kirchen und Klöster in der Bischofsstadt Augsburg und in der Diözese – in Zeiten ungarischer Beutezüge vielfach zerstört – lag ihm ebenso am Herzen wie die Sorge um die kirchliche Organisation, die Ausbildung des Klerus in der Domschule und die Überwachung ihrer Disziplin in Synoden und bischöflichen Visitationen – wobei er nicht selten selbst auch beschwerliche Reisen durch seine Diözese unternahm. Ganz zeitgemäß war Ulrichs ausgeprägter Reliquienkult, zum Frömmigkeitsbild der Zeit gehörten aber auch das Leben in tiefer Spiritualität und die Bemühungen um die Armen, bis hin zur Zuschreibung der zahlreichen Wunder, die uns sein erster Biograf Gerhard anschaulich schildert.

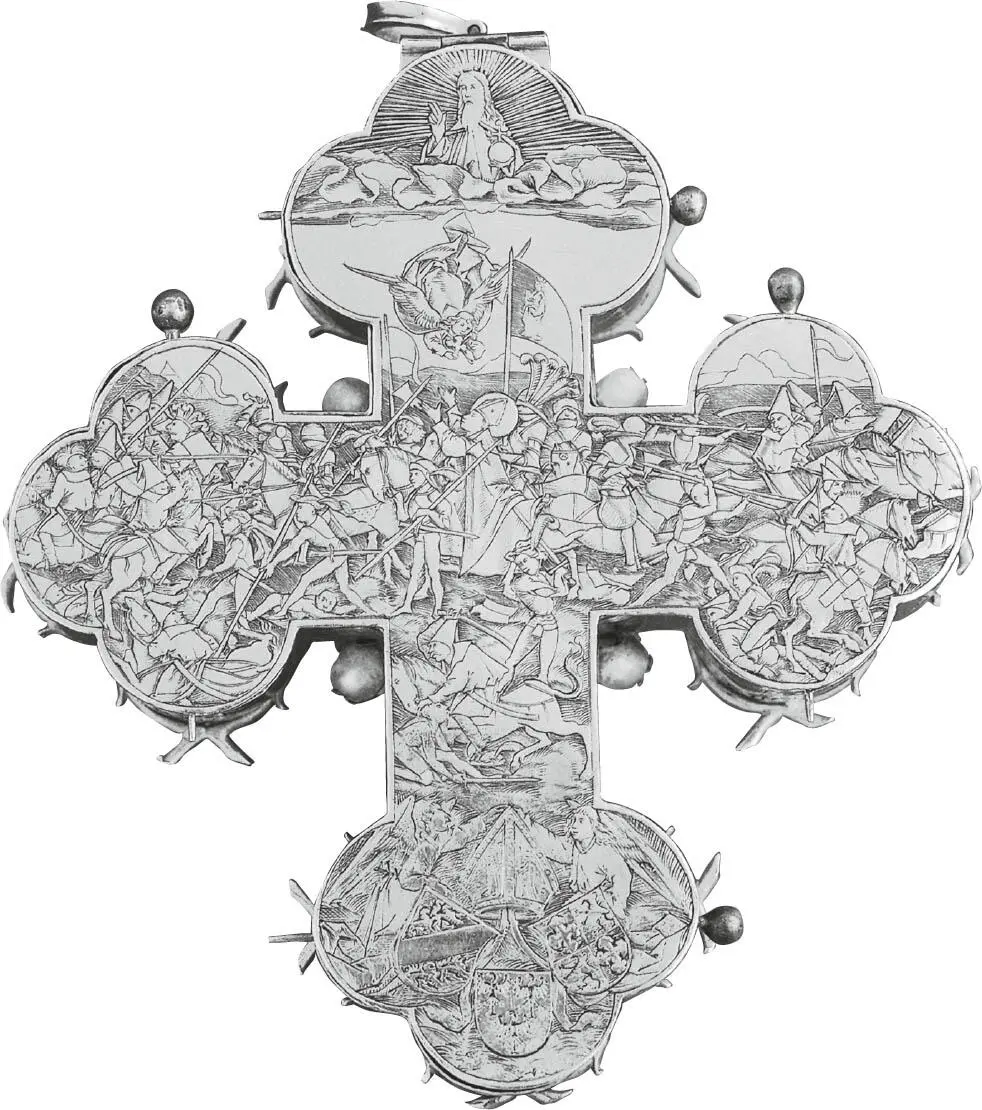

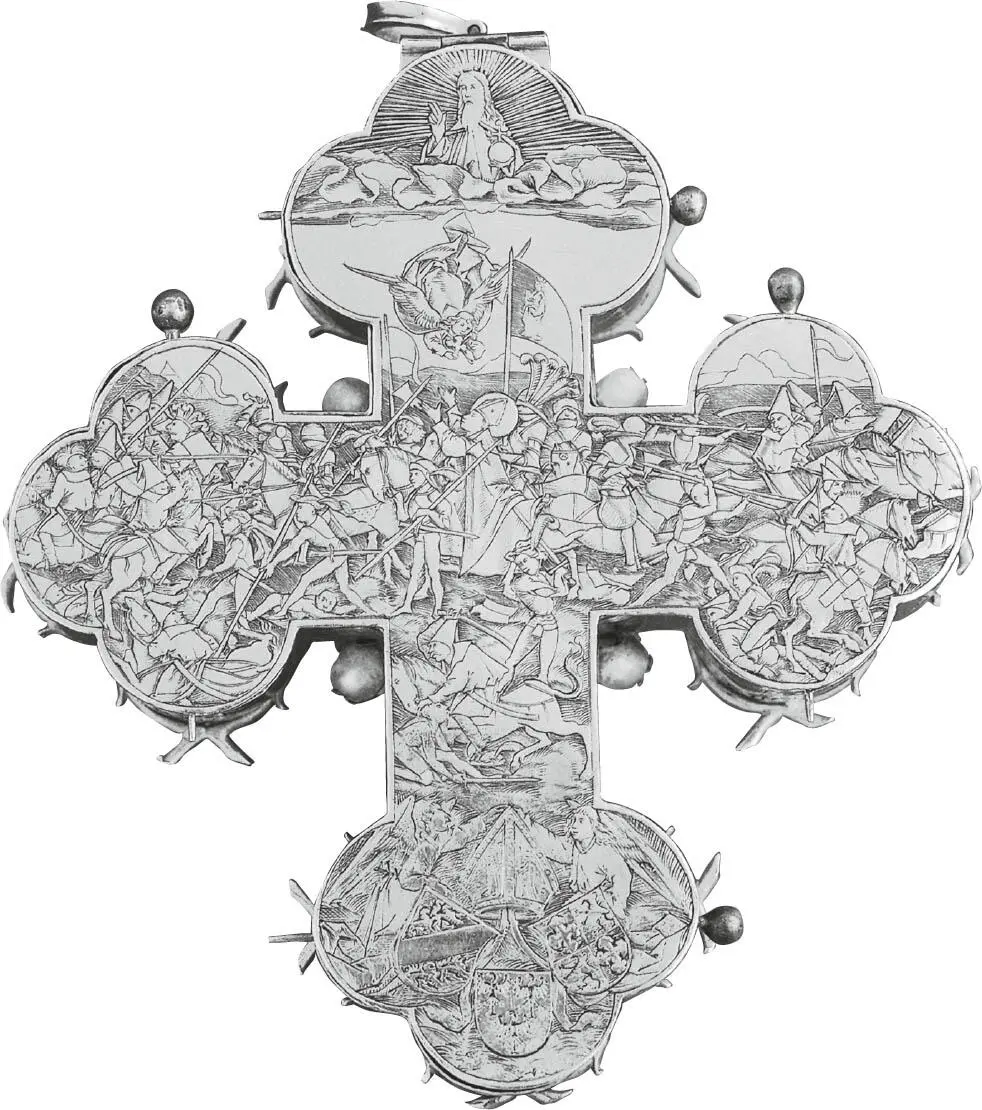

Die andere Seite war der Reichsfürst Ulrich: Als solcher griff er mitunter hart in die Reichsklöster ein, um sie unter seiner Oberhoheit zu halten. Gemäß der zentralen politischen Rolle, die der Kirche im ottonischen Kaiserreich zukam, stellte sie einen erheblichen Teil des Reichsheeres bei den Aufgeboten zu den Kriegszügen. Die Beteiligung an der Schlacht gegen die Ungarn im August 955 gehörte also zu Ulrichs bischöflichem Aufgabenbereich – und hat als ein weiteres entscheidendes Ereignis zu seinem Ruhm beigetragen. Er organisierte zum einen die Verteidigung der belagerten Stadt Augsburg, zum anderen trug sein Aufgebot im kaiserlichen Heer zum Sieg über die Ungarn bei.

Bischof Ulrich und die Schlacht auf dem Lechfeld

„Der heilige Bischof aber hatte eine sehr große Menge bester Ritter bei sich innerhalb der Umwallung der Stadt versammelt. Durch ihre Regsamkeit und Kühnheit stand die Stadt mit Gottes Hilfe stark und fest da. Als sie sahen, dass das Heer der Ungarn die Stadt zur Eroberung einschloss, wollten sie ihnen vor der Stadt entgegentreten. Aber der Bischof war damit nicht einverstanden, sondern ließ das Tor, durch das man am leichtesten eindringen konnte, fest verschließen. Das Tor an der Ostseite aber, von dem man zum Fluss [Lech] geht, wurde von den Ungarn im Kampf so dicht besetzt, dass diese glaubten, sie könnten jeden Augenblick eindringen. Die Ritter des Bischofs leisteten ihnen vor dem Tor mannhaft kämpfend Widerstand … In der Stunde des Kampfes aber saß der Bischof auf seinem Pferd mit der Stola angetan, mit keinem Schild, Panzer oder Helm bewehrt und blieb inmitten der von allen Seiten um ihn schwirrenden Speere und Steine unberührt und unverletzt.“

Nach dem Heranrücken des Heeres von König Otto ging er diesem entgegen: „Als nun der König das gewaltige Heer der Ungarn sah, glaubte er nicht, dass es von Menschen überwunden werden könnte, es sei denn, der allmächtige Gott wollte sie töten. Auf seine Hilfe vertrauend und gestärkt durch die trostvollen Reden seiner Fürsten begann er mannhaft den Kampf mit ihnen zu führen, und nachdem in wechselseitigem Gemetzel auf beiden Seiten [viele] fielen und die getötet waren, die von Gott zum Tod bestimmt waren, wurde von Gott, dem nichts unmöglich ist, der ruhmreiche Sieg König Otto gegeben, so dass das Ungarnheer die Flucht ergriff und keine Kampfkraft mehr hatte.“ (Gerhard, Vita Sancti Uodalrici)

Die Legende stilisierte ihn dann später zu einem neuen Konstantin, weil sein Vertrauen in das Kreuz den Sieg bewirkte habe. Er selbst stellte sich voll in die Tradition der Verehrung der Märtyrerin Afra und seines Vorgängers im Bischofsamt Simpert, sodass diese Trias der Bistumspatrone bis heute weiterwirkt.

Auch unter den salischen Königen blieb Schwaben ein Land der Krone: Das Herzogtum selbst wurde innerhalb der Familie oder an königstreue Vasallen vergeben, Augsburger Bischöfe kamen vielfach aus der ‚Hofkapelle‘, der zentralen Kanzlei des Königs, und als nach dem frühen Tod Kaiser Heinrichs III. 1056 seine Witwe die Regentschaft für den noch unmündigen Sohn führte, war Bischof Heinrich II. (1047–1063) ihr vertrauter Berater. Ein eindeutiges Indiz für den hohen Stellenwert, den Augsburg für die sächsischen und salischen Könige hatte, sind ihre Aufenthalte, weil sich in ihnen die Herrschaftsausübung des Wanderkönigtums spiegelt: War Otto I. nur dreimal da, so stieg die Zahl bei Heinrich IV. auf 13 und bei Friedrich Barbarossa auf 12 Termine. Die Bezeichnung Alemanniae metropolis am Beginn des 12. Jahrhunderts mochte also aus königlicher Sicht ihre Berechtigung haben. Die Könige hielten Hoftage und Reichsversammlungen in der Bischofsstadt ab, und auf den Italienzügen versammelten sich Heer und Gefolge in der Regel auf dem Gunzenlê bei Augsburg.

Die Ungarnschlacht 955, dargestellt auf der Rückseite des Gehäuses für das Ulrichskreuz von Nikolaus Seld. Augsburg, 1494.

Mit Augsburg verbunden war nicht zuletzt der Zugang zu den Pässen der Zentralalpen; Reschen und Brenner gewannen im Hochmittelalter sichtlich an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund ist die Förderung der bischöflichen Macht zu sehen: Mit dem ‚Wildbann‘, den Heinrich IV. 1059 der Augsburger Kirche verlieh, war es den Bischöfen möglich, im oberen Lechtal einen beträchtlichen Ausbau ihres Herrschaftsbereichs zu erzielen und die Zugänge zu den Pässen zu sichern. Tatsächlich konnte sich Heinrich IV. in dem Streit mit dem Papsttum Gregors VII. über die Einsetzung der kirchlichen Würdenträger, der unter dem Stichwort ‚Investiturstreit‘ in die Geschichte eingegangen ist, auf Bischof Embriko (1063–1077) verlassen. Doch dann verfiel Schwaben tief in die Parteiungen und Kämpfe: Dem königstreuen Bischof Siegfried (1077–1096) stand mit Wigolt ebenso ein unversöhnlicher Gegenbischof gegenüber wie sich für das Königtum in Schwaben eine Fürstenopposition formierte, die der schwäbische Herzog Rudolf von Rheinfelden (1057–1079) und Herzog Welf I. von Bayern anführten. Schwere Kämpfe erschütterten Schwaben für Jahrzehnte und verwüsteten das Land; besonders Augsburg hatte unter den Angriffen Welfs und seines Bischofskandidaten Wigolt zu leiden, weil er die Stadt als wichtigen Eckpfeiler seiner Herrschaft auf dem Lechrain unter Kontrolle bringen wollte. Ihm stand wiederum der schwäbische Herzog Friedrich I. von Staufen gegenüber, der seine eigene und die königliche Position von seinen Stützpunkten in Innerschwaben aus zu festigen suchte. Erst mit dem Wormser Konkordat von 1122 flachten die Auseinandersetzungen zwischen Kirche und weltlicher Gewalt wieder ab.

Читать дальше