Otra forma de obtener fondos para la construcción de los conventos fueron los estipendios de las misas que se mandaban ofrecer. Los capítulos provinciales dominicanos en América con frecuencia ordenaban cuántas misas debía ofrecer cada sacerdote y a qué convento debía remitirse el dinero obtenido por ese concepto. Cuando un convento estaba en construcción o reparación, se mandaba a los demás conventos de la provincia que entre las misas que ofrecieran destinaran varias de ellas para este fin. Este fue un recurso importante que no debe despreciarse147.

Otra parte del dinero fue finalmente canalizado por los conventos menores de la Provincia, dedicados por entonces en su totalidad a labores de doctrina de indígenas. Estos dineros se obtuvieron a pesar de las críticas y las prohibiciones de los prelados diocesanos que decían que los ingresos de doctrinas y parroquias solo debían gastare en atender a los ministros del altar148.

¿Quién construyó?

La dirección arquitectónica casi siempre quedó en manos de algún fraile149 o seglar español con ciertos conocimientos al respecto, adquiridos generalmente de forma empírica, lo cual redundó en las imperfecciones del edificio, y se convirtió así en “presa fácil” para los temblores y otros fenómenos de la naturaleza. En cuanto a la mano de obra que edificó el convento, esta fue de naturaleza distinta. En la Nueva Granada, como sucedió en otras regiones de América, la mayor parte de los edificios religiosos que se levantaron en los siglos XVI y XVII fueron construidos por los mismos indígenas, utilizados como mano de obra barata y a veces casi gratuita. Para ello se utilizó la institución de los repartimientos150.

No hay duda de que los dominicos constructores del Convento del Rosario utilizaron la mano de obra indígena para sus fines. En 1559 la Real Audiencia había autorizado la concesión de un repartimiento de indígenas para trabajar lo equivalente a mil pesos de plata, que era todo un dineral. Asimismo, en 1594 los frailes propusieron a la Corona la posibilidad de utilizar a indios vacos para el proyecto de construcción de la Universidad Santo Tomás, la cual se pensaba edificar adjunta al convento151.

Por otra parte, es poco probable que estos frailes hubieran sido la excepción de los abusos que se reportaban a Roma y a la Corte Real, cuando ya en 1560 la Corona había enviado una cédula dirigida a los frailes en el Nuevo Reino de Granada en la cual se les pedía moderación en el trato a los indígenas152, lo que indicaba que existían denuncias al respecto. En fechas tardías como 1598 el mismo maestro general de la Orden, Fr. Hipólito María Beccaria, tuvo que ordenar de manera solemne y con amenaza de excomunión que no se emplearan indios de repartimiento en la construcción de sus casas y sus conventos153.

Aunque, según lo indica Esparza, el mandato surtió efecto inmediatamente en algunas regiones, bien pronto las amenazas de excomunión para los infractores debieron olvidarse, pues en 1619, fray Leandro de Garcías, quien venía de ser prior del Convento del Rosario de Santafé obtuvo la noticia de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada de que los indígenas fueran enviados de nuevo a ayudar con días de trabajo a la terminación de la iglesia conventual154. Tal parece que así como los funcionarios públicos locales acataban, pero no obedecían las órdenes reales, los religiosos (dominicos en este caso) tampoco tenían mayor disposición de aceptar órdenes o recomendaciones de alguien que se encontraba muy lejos y que, además, tenía sus poderes recortados por efectos del Real Patronato y de las constituciones mismas de su orden religiosa.

Todo indica que Santafé y otras ciudades de la América hispánica levantaron sus patrimonios físicos gracias al trabajo de la población indígena. Aún más, no solamente la construcción, sino gran parte del sistema de servicios que sostenía el modus vivendi de la población criolla de Santafé se basó, por lo menos la primera centuria y media de vida, en el trabajo indígena155.

¿Cómo se construyó?

La construcción de conventos, templos y edificios públicos en la Nueva Granada siguió parámetros eminentemente españoles, pues los conceptos espaciales de los indígenas no se adaptaban a las necesidades arquitectónicas de los conquistadores. Por otra parte, hubo una gran disparidad entre conventos construidos por una misma orden, a lo largo del país, lo que da cuenta del sentido realista que se tuvo al aceptar y aprovechar lo que cada región neogranadina ofrecía como recursos técnicos y disponibilidad de mano de obra156.

Además, debido a la pobreza y la escasez de recursos adecuados, los modelos arquitectónicos debieron ser sencillos y de fácil adaptación al nuevo medio. Los diseños no fueron sofisticados sino más bien populares, tradicionales, e incluso, a veces, anacrónicos respecto a Europa, esto último debido al largo tiempo que solía tomar el proceso de construcción, pero también a las mencionadas necesidades prácticas o a los problemas económicos. Varias veces se dio el caso de que proyectos ambiciosos debían recortarse o reducirse en el camino157.

Debido a los altos costos, pero especialmente a los constantes temblores de tierra, que destrozaban bóvedas, cúpulas y torres, rajaban muros y averiaban cubiertas, «las torres altas y esbeltas, así como las cúpulas sobre tambor, no abundaron en la arquitectura neogranadina»158. A eso hay que añadir la escasez de personas suficientemente preparadas como para trazar y calcular elementos estructurales relativamente complejos. De modo que «lo poco que se sabía bien, sobró y bastó para la tarea que demandaba la construcción de templos y conventos»159. En cuanto a los templos conventuales, estos, según Téllez, «no se apartan de dos esquemas espaciales básicos: uno muy sencillo, de una sola nave, larga y angosta, y otro de tipo basilical, de tres naves»160.

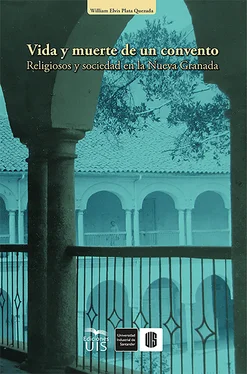

Otra cosa era lo relacionado con la decoración. Téllez afirma que «el énfasis de la época no estaba orientado hacia los planteamientos espaciales, sino a las nociones decorativas».161 En ello no se escatimaron gastos ni esfuerzos. El caso del Convento de Nuestra Señora del Rosario es representativo al respecto. No solo su construcción fue lenta, sino que además se prefirió invertir en el diseño y decoración internos antes que en las fachadas.

Si la primera piedra del convento y de su primera iglesia fue puesta en 1577, la construcción, que dependía de la llegada de dineros para tal fin, se adelantó tan despacio, que solo a fines del siglo XVII pudo considerarse concluida. Vale decir que las obras del templo y del convento se hicieron simultáneamente. En 1598 se instaló la silletería del coro. En 1619, todavía sin concluir la obra, el templo fue consagrado por el arzobispo Hernando Arias de Ugarte.

En las primeras décadas del siglo XVII se construyó el noviciado, y, asimismo, se ornamentó la capilla del Rosario, trabajo concluido hacia 1630. En las décadas de 1630 y 1640 se construyó la sacristía, la sala capitular y la escalera mayor del claustro. Luego se levantó la torre y el claustro sur, y a finales de los años de 1640 se construyó el claustro oriental en dos plantas y la segunda escalera. Estos trabajos fueron dirigidos por un arquitecto dominico, Fr. Antonio Zambrano.

En la década de 1660 se inició la construcción del edificio sede para el Colegio y Universidad de Santo Tomás en la esquina suroeste del convento, también en dos plantas. En estos mismos años se construyó el artesonado en la sala capitular y un retablo barroco correspondiente. En 1679-83 se terminó el trabajo del antecoro y de las tribunas del templo; hacia 1683 se levantó el arco toral y hacia 1691 se renovaba el dorado del altar, «con crecido costo y precio»162. Al tiempo, la iglesia fue adornada con «pinturas costosas»163. Habían pasado alrededor de ciento catorce años desde el inicio de las obras.

Читать дальше