[102]

Vgl ausführlich zum Assoziationsprozess der MOE-Staaten noch Streinz , Europarecht, 6. Aufl. 2003, Rn 63 ff.

[103]

Nach dem 1994 unterzeichneten Partnerschafts- und Kooperationsabkommen wurde 2014 ein Assoziierungsabkommen zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten und der Ukraine geschlossen (ABl 2014 L 161/3), das am 1.9.2017 in Kraft trat (auch die Niederlande stimmten entgegen dem mit 61 % ablehnenden konsultativen Referendum zu). Es öffnet teilweise den Binnenmarkt, eröffnet aber keine Beitrittsperspektive. Zum Abkommen und den damit verbundenen politischen Implikationen vgl Tiede/Spiesberger/Bogedain , WiRO 2014, 321 ff.

[104]

Vgl zur praktischen Bedeutung Rn 827. Wie Art. I-57 EVV sieht der Vertrag von Lissabon (Art. 8 EUV) spezielle Übereinkommen mit den Ländern in ihrer Nachbarschaft vor. Zur geplanten „Union für den Mittelmeerraum“ vgl die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 13./14.3.2008, EU-Nachrichten, Dokumentation Nr 1/2008, S. 14.

[105]

Vgl zur Integrationsstrategie der EU gegenüber den Balkanstaaten Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament – Der Westbalkan und die europäische Integration v. 21.5.2003, KOM (2003) 285 endgültig.

[106]

EU-Nachrichten, Dokumentation Nr 2/2003, S. 10. Vgl zur Balkanerweiterung Oppermann/Classen/Nettesheim , § 42, Rn 32 f.

§ 3 Grundlagen der Europäischen Union

Inhaltsverzeichnis

I. Die Gründungsverträge

II. Verfassungsrechtliche Grundlagen der Gründungsverträge

III. Räumlicher Geltungsbereich

IV. Zeitlicher Geltungsbereich

V. Die Rechtsnatur der Europäischen Union

VI. Das Verhältnis der Europäischen Union zu den Mitgliedstaaten

VII. Das Verhältnis von Unionsrecht und nationalem Recht

§ 3 Grundlagen der Europäischen Union› I. Die Gründungsverträge

§ 3 Grundlagen der Europäischen Union› I. Die Gründungsverträge › 1. Von den Europäischen Gemeinschaften zur Europäischen Union

1. Von den Europäischen Gemeinschaften zur Europäischen Union

87

Die Europäischen Gemeinschaften EGKS, EG (ursprünglich EWG) und EAG beruhten bzw beruhen auf den völkerrechtlichen Verträgen, durch die sie gegründet und fortentwickelt wurden (s. Rn 16 ff). Die EGKS ist mit Wirkung zum 23.7.2002 erloschen. Die EG ging durch den Vertrag von Lissabon in der EU, die ihre Rechtsnachfolgerin ist (Art. 1 Abs. 3 S. 3 EUV), auf (s. Rn 63). Allein die EAG besteht als solche fort.

88

Der „Vertrag über eine Verfassung für Europa“ sah nicht nur das Aufgehen der EG (nicht der EAG) in einer einheitlichen Union, sondern auch die Regelung des Unionsrechts in einem Vertrag, der „Verfassung“ genannt werden sollte, vor. Mit dem Verfassungsbegriff gab der „Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrages über die Europäische Union und des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft“[1] auch dieses Verfassungskonzept auf und betonte die Kontinuität durch Änderung des fortbestehenden Unionsvertrags von Maastricht in der Fassung der Änderungsverträge von Amsterdam und Nizza sowie der seitherigen Beitrittsverträge und der Übernahme der EG in diese Union. Die Materien des bisherigen EGV sowie der die PJZS betreffende Inhalt des bisherigen EUV aF wurden in den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) übernommen. Während das Konzept des Vertrags von Lissabon wegen der entgegen den Erwartungen bzw Hoffnungen offenbar negativen Assoziation des Begriffs „Verfassung“ deutlich vom Verfassungsvertrag abweicht, wurden die materiellen Änderungen des Verfassungsvertrags weitgehend übernommen, was von den Befürwortern dieses Vertrages begrüßt, von den Gegnern als „Etikettenschwindel“ kritisiert wurde[2].

§ 3 Grundlagen der Europäischen Union› I. Die Gründungsverträge › 2. EUV und AEUV als „Grundlage der Union“

2. EUV und AEUV als „Grundlage der Union“

89

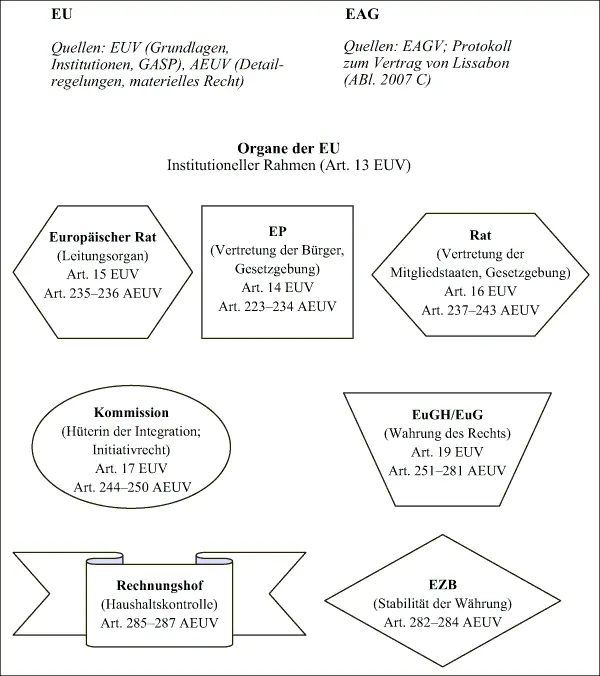

Gemäß Art. 1 Abs. 3 S. 1 EUV sind „Grundlage der Union“ der EUV und der AEUV („die Verträge“). Beide Verträge sind rechtlich gleichrangig (Art. 1 Abs. 3 S. 2 EUV). Damit wurde den bereits im Verfassungskonvent abgelehnten Bestrebungen, eine Abstufung mit erleichterten Änderungsmöglichkeiten[3] für den AEUV eine eindeutige Absage erteilt. Allgemeine Bestimmungen wie das Diskriminierungsverbot (Art. 18 AEUV) oder die Regelung über den Binnenmarkt (Art. 26 AEUV) verweisen nunmehr auf die „Verträge“. Durch die Einbeziehung in Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 EUV wird die Charta der Grundrechte der EU den Verträgen rechtlich gleichgestellt. S. zu den Rechtsquellen Rn 453 ff.

90

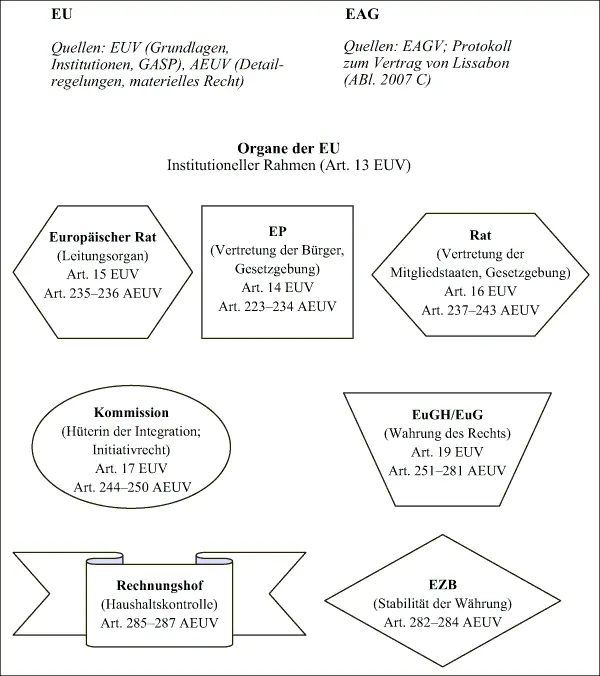

Schaubild 1:

Die Europäische Union nach dem Vertrag von Lissabon

[Bild vergrößern]

§ 3 Grundlagen der Europäischen Union› II. Verfassungsrechtliche Grundlagen der Gründungsverträge

II. Verfassungsrechtliche Grundlagen der Gründungsverträge

§ 3 Grundlagen der Europäischen Union› II. Verfassungsrechtliche Grundlagen der Gründungsverträge › 1. Allgemein

91

Die Europäischen Gemeinschaften beruhten und die Europäische Union beruht auf den von den Mitgliedstaaten abgeschlossenen Gründungsverträgen. Sie haben sich nicht von dieser völkerrechtlichen Grundlage gelöst (vgl Rn 130). Der Abschluss völkerrechtlicher Verträge bedarf allgemein einer verfassungsrechtlichen Ermächtigung. Hier kommt hinzu, dass Integrationsverträge, die Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen, derartige Auswirkungen auf die nationale Rechtsordnung haben, dass dafür eine besondere verfassungsrechtliche Ermächtigung für erforderlich gehalten wird. Zudem bedarf es verfassungsrechtlicher Vorkehrungen, um dem unmittelbar anwendbaren Unionsrecht das Einströmen in den nationalen Rechtsraum und ein auch von späterem nationalem Recht unbehindertes Wirksamwerden in diesem zu verschaffen.

92

Solche Ermächtigungen finden sich in den Verfassungen aller Mitgliedstaaten (Sonderfall Vereinigtes Königreich), wenn auch in unterschiedlicher Ausgestaltung und unterschiedlichem Ausmaß[4]. Mit Ausnahme der fehlenden Verfassungsbindung des britischen Gesetzgebers bestehen in allen Mitgliedstaaten, wenngleich in sehr unterschiedlicher Form und Intensität, verfassungsrechtliche Bindungen der öffentlichen Gewalt in allen ihren Erscheinungsformen und damit auch für die jeweiligen nationalen Begründungs- und Vollzugsakte von Unionsrecht[5]. Die Frage nach den verfassungsrechtlichen Schranken der Integrationsermächtigung hat sich insbesondere im Zusammenhang mit der Frage nach dem Verhältnis von Gemeinschaftsrecht (jetzt Unionsrecht) und nationalem Recht gestellt (vgl Rn 232)[6].

93

Das Problem ist keineswegs von nur theoretischer Bedeutung.

Beispiele:

Das irische Oberste Gericht hat das Zustimmungsgesetz zur EEA wegen deren Titel III für verfassungswidrig erklärt[7]. Irland konnte der EEA erst nach einer Verfassungsänderung zustimmen. Seither bedurften die Änderungen der Gründungsverträge in Irland einer Verfassungsergänzung mit damit verbundenen Referenden, s. zu den Referenden zum Vertrag von Lissabon Rn 67; vgl auch den irischen Verfassungsvorbehalt im Protokoll Nr 35 über Art. 40.3.3 der Verfassung Irlands[8]). In Dänemark[9], Frankreich[10] und Spanien[11] prüften das Oberste Gericht bzw die Verfassungsgerichte die Vereinbarkeit einer Zustimmung zum Maastricht-Vertrag mit den jeweiligen Verfassungen. Da der Conseil Constitutionnel den durch den Amsterdamer Vertrag eingefügten Art. 67 Abs. 2 EGV (jetzt aufgehoben) für unvereinbar mit der französischen Verfassung erklärt hatte[12], bedurfte es in Frankreich für die Ratifikation des Vertrags einer Verfassungsänderung[13]; einer Änderung der französischen Verfassung bedurfte es – insbesondere wegen der Errichtung einer europäischen Staatsanwaltschaft durch Art. III-274 EVV sowie der Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen – ebenfalls für die Ratifikation des Verfassungsvertrages[14]. Der (gescheiterte, s. Rn 59) Verfassungsvertrag ( Art. I-6 EVV (Vorrang), Art. II-111 und II-112 EVV (Grundrechtsbindung)) wurde zudem auch vom spanischen Tribunal Constitucional auf seine Vereinbarkeit mit der spanischen Verfassung hin überprüft (bejaht)[15]. Das tschechische Verfassungsgericht prüfte den Vertrag von Lissabon[16], ebenso die Verfassungsgerichte Lettlands[17] und Polens[18]. Das tschechische Verfassungsgericht erklärte (soweit ersichtlich bisher als einziges) einen Akt der EU, weil ultra vires erlassen, für nicht anwendbar[19].

Читать дальше