Den Schlaf als Lernorganisator nutzen!

Es ist nachgewiesen, dass sich unser Gehirn während des Schlafens nicht ausruht, der Arbeitsmodus schaltet um und das Gehirn wird zum Verwalter und Organisator des Gelernten. Das Gehirn bzw. die neuronale Aktivität sichtet, sortiert und ordnet zu, schafft Verbindungen (Synapsen) zu bereits bestehenden Wissensinhalten und verankert Gelerntes – ohne dass wir bewusst und aktiv etwas tun müssen. Diese Erkenntnisse erklären wahrscheinlich auch die lernförderlichen Wirkungen des Kurzschlafes (Power Napping) und der kurzen und tiefen Entspannung mit Hypnose.

1. Teil Grundlagen des Kommunalrechts

Inhaltsverzeichnis

A. Begriff des Kommunalrechts

B. Aufbau der Verwaltung

1. Teil Grundlagen des Kommunalrechts› A. Begriff des Kommunalrechts

A. Begriff des Kommunalrechts

1

Ein Tipp vorweg: Das Gesetzbuch sollte während der Lektüre des Skripts Ihr ständiger Begleiter sein. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Ihnen der Gesetzestext als primäre Rechtsquelle bietet.

Das Kommunalrecht beschäftigt sich mit den kommunalen Gebietskörperschaften Gemeinde, Landkreis, Bezirk. Einschlägige gesetzliche Regelungen sind deshalb die Gemeindeordnung (GO), die Landkreisordnung (LKrO) und die Bezirksordnung (BezO). Kommunalgesetze sind Querschnittsmaterien,[1] da die Kommunalgesetze sich nicht nur mit der Organisation der Kommunen beschäftigen, sondern u.a. auch Bezüge zum Baurecht (z.B. Organe innerhalb der Bauleitplanung) und allgemeinen Sicherheitsrecht (vgl. Art. 6 LStVG die Gemeinde als Sicherheitsbehörde) aufweisen. Die Organisation und Verfassungsmäßigkeit der Kommunen ist dabei ausschließliche landesgesetzliche Kompetenz, Art. 30, 70 GG.[2]

Beispiel

Die Gemeinde ist z.B. dazu berufen, für ihr Gebiet Flächennutzungs- und Bebauungspläne zu erlassen. Deren Rechtmäßigkeit beurteilt sich nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs (BauGB). Welches Organ innerhalb der Gemeinde hierbei handeln muss, bestimmt sich hingegen nach der GO.

[1]

Lissack Bayerisches Kommunalrecht § 1 Rn. 1.

[2]

Lissack § 1 Rn. 1.

1. Teil Grundlagen des Kommunalrechts› B. Aufbau der Verwaltung

2

Hier gilt es zunächst zwischen staatlicher und kommunaler Verwaltungsebene zu differenzieren.

1. Teil Grundlagen des Kommunalrechts› B. Aufbau der Verwaltung› I. Staatsverwaltung

3

Merken Sie sich an dieser Stelle bereits, dass Gemeinden, Landkreise und Bezirke außerhalb des Freistaates Bayern stehende, eigenständige Rechtssubjekte darstellen.

Die Bundesrepublik Deutschland gliedert sich in Bund und Länder, so dass ein zweistufiger Staatsaufbaufestzustellen ist. Dies wird verdeutlicht in Art. 30, 70 ff. GG, sowie in Art. 28 GG. Auch die Gemeinden, die in Art. 28 Abs. 2 GG angesprochen sind, leiten damit ihre Berechtigung in der Aufgabenwahrnehmung von den Ländern ab.[1] Kommunale Selbstverwaltung ist Teil des Staates. Allerdings werden zur Aufgabenerfüllung eigene Rechtspersönlichkeitengeschaffen, nämlich Gemeinde, Landkreis und Bezirk.[2]

4

Auf der Ebene des Freistaates Bayern erfolgt eine weitere Zweiteilung. Es ist zu unterscheiden zwischen der unmittelbaren Staatsverwaltung und der mittelbaren Staatsverwaltung.

Unmittelbare Staatsverwaltungkennzeichnet sich dadurch, dass der Freistaat Bayern seine ihm obliegenden Aufgaben durch eigene Behörden ohne eigene Rechtspersönlichkeit wahrnimmt.[3]

Beispiel

Soweit das Landratsamt eine Baugenehmigung erteilt, handelt es nach Art. 53 Abs. 1 BayBO als untere Staatsbehörde, Art. 37 Abs. 1 S. 2 LKrO – Kreisverwaltungsbehörde –. Da das Landratsamt insoweit eine staatliche Aufgabe wahrnimmt, handelt es für das Rechtssubjekt Freistaat Bayern.

JURIQ-Klausurtipp

Sofern also in der Klausur eine Behörde des Freistaates Bayern handelt (Staatsministerium, Regierung bzw. Landratsamt als Kreisverwaltungsbehörde), ist nicht die Behörde selbst, sondern stets der Freistaat Bayern zu verklagen. § 78 Abs. 1 Nr. 1 Hs. 2 VwGO bestimmt lediglich, dass zur Bezeichnung des Beklagten die Angabe der Behörde genügt. Davon sollte jedoch in der Klausur kein Gebrauch gemacht werden.

Von mittelbarer Staatsverwaltungspricht man dann, wenn der Staat staatliche Verwaltungsaufgaben nicht selbst durch eigene Behörden ohne eigene Rechtspersönlichkeit wahrnimmt, sondern wenn eine verselbstständigte juristische Person des öffentlichen Rechts Zuordnungssubjekt ist.[4]

5

Da wir bereits gesehen haben, dass auch Gemeinden, Landkreise und Bezirke außerhalb der eigentlichen Staatsverwaltung stehen, ist es auch denkbar, dass diese Körperschaften Teil der mittelbaren Staatsverwaltung sind. Wir werden das beim Tätigwerden im übertragenen Wirkungskreis (Art. 8 GO) näher kennen lernen (vgl. Rn. 64).

6

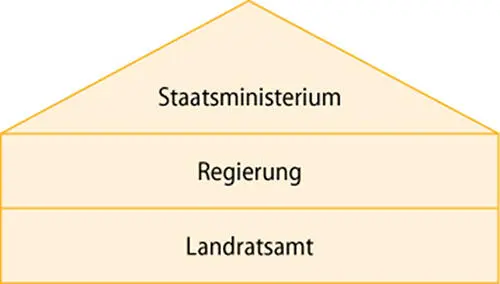

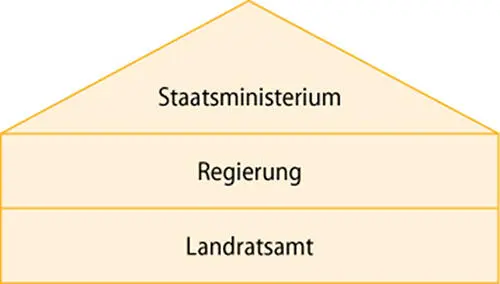

Die unmittelbare Staatsverwaltungdes Freistaates Bayern folgt einem dreigliedrigen Verwaltungsaufbau. Oberste Landesbehördeist nach Art. 43 Abs. 1 BV (= Verfassung des Freistaates Bayern) die bayerische Staatsregierung. Nach Art. 43 Abs. 2 BV besteht sie aus dem Ministerpräsidenten und den jeweiligen Staatsministern (bis zu 17) und den Staatssekretären.

7

Staatliche Mittelbehördensind die sieben Bezirksregierungen. Untere staatliche Verwaltungsbehördeist das Landratsamt (für 71 bayerische Landkreise) in seiner Funktion als Kreisverwaltungsbehörde, Art. 37 Abs. 1 S. 2 LKrO, d.h. soweit das Landratsamt staatliche Verwaltungsaufgaben wahrnimmt.[5]

8

Das Verhältnis der Staatsbehörden untereinander ist in Art. 55 Nr. 5 BV beschrieben. Es gilt das uneingeschränkte Hierarchieprinzip.

Hinweis

Sie können sich das mit dem Vergleich zu einem Kartenspiel gut einprägen. Wie im Kartenspiel sticht der Ober den Unter, d.h. juristisch kann die höhere Staatsbehörde die rangniedrigere Staatsbehörde anweisen, für rechtswidrig erachtete Verwaltungsakte aufzuheben.

Beispiel

Wenn das Landratsamt z.B. eine Baugenehmigung erlässt, handelt es – wie wir bereits gesehen haben – als Staatsbehörde im Sinne von Art. 53 Abs. 1 S. 1 BayBO. Wenn nun die Regierung als ranghöhere mittlere Staatsbehörde diese Baugenehmigung wegen Verstoßes gegen die Normen des BauGB für rechtswidrig erachtet, kann die Regierung das Landratsamt anweisen, die Baugenehmigung aufzuheben. Dabei handelt es sich um einen reinen Innenrechtsakt ohne Außenwirkung. Ein Verwaltungsakt im Sinne von Art. 35 S. 1 BayVwVfG liegt nicht vor. Das Landratsamt kann diese Weisung auch nicht gerichtlich angreifen, da ihr im Verhältnis der Staatsbehörden untereinander eine Klagebefugnis aus § 42 Abs. 2 VwGO fehlt.

[Bild vergrößern]

9

Wesensmerkmal der unmittelbaren Staatsverwaltungist, dass die Aufgabenwahrnehmung durch Behördenohne eigene Rechtspersönlichkeit erfolgt.[6] Handelt eine Staatsbehörde der unmittelbaren Staatsverwaltung, ist stets der Freistaat Bayern als dahinter stehendes Rechtssubjekt zu verklagen (§ 78 Abs. 1 Nr. 1 VwGO).

Читать дальше