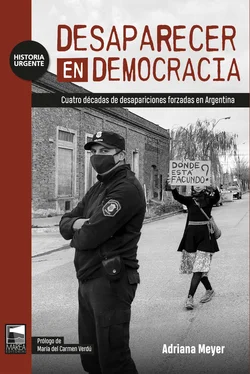

Mientras escribo estas líneas hay otro pibe denunciado como desaparecido, cuyo caso permitirá hacer una radiografía de cómo reacciona el poder de turno y la sociedad, ambos desconociendo que suman más de doscientas las personas que ya no están según el listado elaborado tras décadas de recopilación de datos por parte de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), tomado de base para este libro. Desde 1996 esa organización presenta su Archivo de Casos actualizado, acto que se convirtió en un hito anual de denuncia de la real extensión de la represión estatal.

La voz de Norita de Cortiñas podría ser la de Ariel Garzi, la de Sergio Maldonado, la de Vanesa Orieta, la de tantos y tantas familiares de víctimas de la denominada violencia institucional, eufemismo de represión estatal. (Algunas de esas voces tienen otro nombre porque pidieron permanecer anónimas). “A las víctimas se las escucha”, dicen condescendientes algunos panelistas expertos en policiales antes de despacharse en televisión con teorías opuestas a aquello que dicen las víctimas en los momentos más calientes de los casos resonantes. Si acaso hubiera un norte para quienes seguimos sintiendo un dolor en las tripas ante cada desaparición, ese sería que el periodismo haga un salto de calidad al abordar estos casos, porque en la definición misma de este complejo delito surge que los agentes del Estado despliegan su encubrimiento sobre lo sucedido, siempre. Así como hay una especialización en géneros, sería deseable una en “violencia institucional”. No pocos periodistas obtienen “primicias” de sus fuentes policiales, y así consolidan y legitiman el encubrimiento.

Con el paso de los años sigue ocurriendo, casi como un modus operandi, que la misma fuerza policial o de seguridad sospechada sigue interviniendo en las primeras horas de las investigaciones judiciales, y en todos los casos encubren de variadas maneras pero con un denominador común: tapar lo sucedido, distorsionar los hechos, desviar el eje lo más lejos posible del lugar, ensuciar al desaparecido. Otro elemento que se repite: las veces que aparecen cuerpos y pertenencias es en sitios ya rastrillados, es decir con la fuerte sospecha de haber sido plantados. Las estadísticas revelan un patrón común de víctimas, jóvenes varones pobres de barrios humildes.

“No existen los desaparecidos en democracia, eso era en dictadura...”, repetían de manera acrítica compañeros colegas fanáticos kirchneristas porque Néstor en privado había dado la orden de salir a decir eso. Pues vaya si existen, los hubo antes de aquel momento cuando el debate en los pasillos de una radio era sobre Jorge Julio López, y los hubo después. Bien informada, Cortiñas aludía al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitido en 2011 contra el Estado argentino por la desaparición forzada de Iván Torres Millacura. Esa sentencia ordenó “iniciar, dirigir y concluir las investigaciones y procesos necesarios, en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como determinar y en su caso, sancionar a todos los responsables de lo sucedido”. Cuatro años después, dieciséis policías fueron acusados y llevados a juicio, resultando condenados dos de ellos como partícipes necesarios, mientras que los demás fueron absueltos. Nunca encontraron a los autores. El caso llevó al Congreso argentino a tipificar el delito de desaparición forzada, incorporándose en el Código Penal (artículo 142 ter). Aquel fallo también ordenaba que el Estado debía elaborar un listado oficial (algo que nunca sucedió por lo cual las cifras son de la nómina de Correpi y otros organismos de derechos humanos). Tampoco cumplió el Estado argentino con la parte de la sentencia que indicaba la necesidad de elaborar un protocolo específico para la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad a la hora de abordar este delito. De hecho, el actual plan federal busca personas “desaparecidas y extraviadas”, como si fueran lo mismo.

Superado el inexistente debate sobre la pertinencia de la categoría de “desaparecido en democracia” –y con la certeza de que existe un hilo conductor en la lógica de Estado que subyace en cada una de las historias, desde las bandas residuales de la dictadura durante el alfonsinismo hasta el deshilachado pseudoprogresismo del trío Fernández, Kicillof, Berni– es posible establecer algunas diferencias, según si el hecho ocurrió en medio de un procedimiento represivo o no, si el desaparecido estuvo acusado de robar una bicicleta, se negó a delinquir para la policía o simplemente “molestaba y se les fue la mano”. Luego, como subcategorías posibles, están quienes aparecieron, pero sin vida, y solo dos que desaparecieron dos veces, en dictadura y en democracia: Jorge Julio López y Osvaldo Sivak.

Tanto Maldonado como los cuatro militantes del MTP que fueron desaparecidos, y siguen sin aparecer sus restos, durante la represión con que fue recuperado el cuartel de La Tablada, caso también con sentencia en la Corte IDH contra Argentina, ocurrieron en el contexto de la represión a la protesta. (Más allá de que fue instalada la idea de que Santiago no fue desaparecido sino que quedó atrapado en un pozo, la actividad estatal posterior negó que faltaba una persona, no la buscó sino que encubrió, por lo tanto técnicamente eso conforma una desaparición).

Un año después de la represión en el Cuartel de La Tablada, desapareció el albañil Andrés Núñez ya durante el inicio del menemismo y tres años más tarde el estudiante Miguel Bru. Pero la primera desaparición de este último período de democracia fue tan solo catorce días después de la asunción de Raúl Alfonsín: José Luis Franco, de 23 años, desapareció en la ciudad de Rosario.

Entre los “aparecidos”, es decir los casos de desaparición forzada seguida de muerte, están Luciano Arruga, Santiago Maldonado, Luis Espinoza y Facundo Astudillo Castro (este último en curso con esa calificación legal).

Algunas mujeres desaparecidas por la trata de personas también integran el listado, como Marita Verón, cuando hay pruebas de connivencia de las fuerzas policiales o de seguridad.

Otros casos emblemáticos casi desconocidos son el del niño del basural del Ceamse, Diego Duarte, cuya historia fue plasmada en el libro de Alicia Dujovne Ortiz; Facundo Rivera Alegre, el rubio del pasaje en Córdoba que tiene una obra de teatro protagonizada por Martín Slipak; Daniel Solano, el laburante golondrina salteño desaparecido en Río Negro cuyo padre Gualberto Solano, ya fallecido, se encadenó y acampó años frente a la policía igual que la madre de Iván Torres, María Millacura, en Comodoro Rivadavia; Sergio Ávila, el estudiante universitario desaparecido en Neuquén en una bailanta custodiada por personal en actividad del Ejército; Jonathan “Kiki” Lezcano, asesinado por policía de CABA, desaparecido dos meses, apareció como NN en Chacarita y César Monsalvez, un chico de 13 años desaparecido en 2013, cuyo cuerpo mutilado fue identificado seis años más tarde.

Las desapariciones en democracia no reconocen grieta ideológica o partidaria, esos remanentes del nunca desmantelado aparato represivo –aquella consigna de los años 80 incumplida– contaron con el poder suficiente a lo largo de 38 años para seguir perpetrando tal nefasta metodología aplicada de manera masiva durante la dictadura, con el efecto sobre el inconsciente colectivo de que podemos desaparecer aunque gobiernen funcionarios elegidos por el pueblo. Como dice el colega Ricardo “Patán” Ragendorfer al referirse a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por oficiales de uniforme, “es la única actividad ilícita no remunerada de las policías y fuerzas de seguridad de nuestro país”.

¿Hay que decirles a nuestros hijos que se cuiden de la policía? Este libro parte de la certeza de que en este país no existe la “policía del cuidado”, tal como la describieron durante los primeros días de la cuarentena de 2020 por la pandemia de covid-19 dos investigadores del Conicet,1 para quienes “a veces la vigilancia y el control son prácticas de cuidado, y no siempre las políticas que involucran a las fuerzas de seguridad son fascistas o suponen violencia institucional”. Para los autores del artículo de opinión, el coronavirus era una oportunidad y un desafío para la conducción política porque “es posible la apertura de una nueva forma de estatalidad que asuma un modelo policial centrado en el cuidado”. Luego de instar a “cuidar a quienes nos cuidan”, consideraron que era posible “crear un lazo social de cuidado que permita revertir el desprestigio social que tienen las fuerzas”. Los hechos demostraron que no sucedió esto sino todo lo contrario: según cifras de Correpi, hubo 411 muertes a manos de la policía, el 70% de ellas durante la primera fase del ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio). La respuesta policial a tan idílica propuesta fueron balas, golpes, secuestros y desapariciones, acá cerquita en espacio y tiempo.

Читать дальше