LA CULTURA Y LA LENGUA: CONSIDERACIONES INICIALES

Existen numerosos trabajos acerca de la relación entre la cultura y el lenguaje. Unos sostienen que el lenguaje se relaciona con la cultura como parte del todo; otros consideran que la lengua es una forma a través de la cual la cultura encuentra su expresión; y un tercer grupo sostiene que la lengua no es ni el elemento ni la forma de la cultura. En este libro adoptamos la postura de Lotman (1978: 144) que considera la lengua como un sistema moldeador, “a modelling system”, y la literatura como un sistema moldeador secundario, “secondary modelling system”. Este crítico afirma lo siguiente: “no language can exist unless it is stepped in the context of culture; and no culture can exist which does not have at it centre, the structure of natural language” ( Ibídem : 148). En una línea similar, Bassnett-McGuire (1980: 14) concluye que “language is the heart within the body of culture, and it is the interaction between the two that results in the continuation of life-energy”. Pozzo y Soloviev (2011: 179) aseveran que no es posible trazar una línea divisoria clara entre los procesos culturales y lingüísticos, ya que son complementarios e interdependientes entre sí. Por lo tanto, aquí el análisis de la interacción lingüística y cultural se llevará a cabo desde el punto de vista relativista, es decir, considerando los fenómenos culturales y lingüísticos como fenómenos relacionados entre sí.

Otra cuestión importante en cuanto a la relación entre la cultura y el lenguaje tiene que ver con la idea de que el significado viene determinado culturalmente. Esta hipótesis tiene su expresión en los trabajos de Humboldt, Whorf (1956) y Sapir (1949), entre otros. En la misma línea, Wierzbicka (1997: 1) afirma lo siguiente: “there is a very close link between the life of a society and the lexicon of the language spoken by it. This implies in equal measure to the outer and inner aspects of life”. Las palabras con la naturaleza específica-cultural son herramientas conceptuales que reflejan la experiencia pasada de una sociedad en cuanto a cómo piensa y qué hace. Ya que las sociedades cambian, estas herramientas también pueden ser modificadas con el paso del tiempo. De manera parecida, la opinión de un individuo nunca está determinada por completo por las herramientas conceptuales proporcionadas por su lengua materna, en parte porque siempre existen modos alternativos de expresarse. No obstante, conviene reconocer que la perspectiva conceptual de una persona se halla bajo la influencia de su lengua materna.

Se podría afirmar, por tanto, que cada cultura refleja la realidad de modo diferente. Es decir, los hablantes de una lengua y representantes de una cultura perciben y expresan la realidad a su manera. Las ideas expuestas hasta ahora nos llevan a la conclusión de que la existencia de una cultura necesita tener una lengua que sea el vehículo de comunicación en la nación-portadora de dicha cultura. Citando a Vargas Llosa (2012: 75), la cultura “no puede apartarse de la vida real, de la vida verdadera, de la vida vivida”. De este modo, la lengua se convierte en el componente comunicativo de la cultura. Como señala Cheplygina (2002: 4), los componentes expresivos de la lengua de cada hablante son el reflejo del conocimiento lingüístico de la nación y de su cultura. La literatura actúa como uno de estos componentes expresivos de la lengua y como reflejo de la cultura.

LA CULTURA Y LA LITERATURA

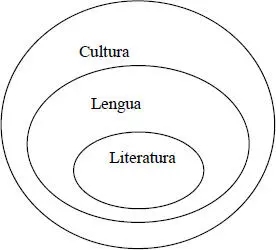

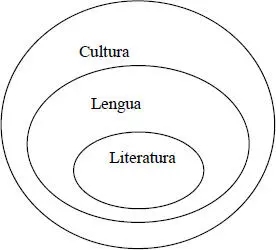

Para ilustrar gráficamente la relación existente entre cultura, lengua y literatura, a menudo se recurre a un esquema de matrieshkas (“muñecas rusas”), con los textos (literatura) como núcleo inicial:

Según Martín (2005: 53–4), esta representación gráfica simplifica la visión de Vermeer (1989) sobre cultura. En este esquema, la cultura representa el elemento aglutinador de las lenguas que, a su vez, están formadas por textos (literatura). La lengua forma parte de la cultura en el sentido en que es un instrumento que la cultura utiliza para enriquecerse. Así, a través de ella se identifican los grupos culturales, puesto que cada uno tiene estructuras lingüísticas diferentes que reflejan sus modos de vida. Además, posee una función vehicular (Clas 2005: 3), porque permite la comunicación entre los miembros de una comunidad lingüística. De lo anterior se sigue que si la lengua y la comunicación se hallan supeditadas a la cultura, entonces, la comunicación tiene lugar en situaciones enmarcadas por ésta (Jeon y Brisset 2006).

La literatura se considera como un lenguaje, como una parte viva de la cultura, asumida ésta como un discurso que adopta múltiples valores para construir su contenido. Todo esto nos advierte de la estrecha relación que existe entre la literatura como lenguaje y otros lenguajes que configuran la cultura.

Podemos añadir que hay que partir de la idea de que la literatura tiene una función social en el ámbito de una cultura y no solamente una intención estética, como insistió Nabokov. Aquí la función social sería considerar que el texto literario forma parte de una multiplicidad de prácticas sociales y también lingüísticas de muy diversa naturaleza. Hay que estudiar la literatura como un componente interno de la cultura, como un elemento que se sirve de ella y al mismo tiempo funciona por ella. Así entenderemos la literatura en su contexto cultural y podremos relacionarla no sólo con lo cultural, sino también con lo social.

Los textos literarios homogéneos y heterogéneos

Dado que la literatura es un producto cultural histórico, según Timofeyeva (1995: 26), podemos distinguir dos tipos de textos: homogéneos y heterogéneos. Desde el punto de vista de lingüística social y lingüística étnico-psicológica, por texto homogéneo entendemos aquel texto literario cuyo autor y lector pertenecen a una comunidad lingüística y cultural homogéneas. Se asume así que en este tipo de textos existe, al menos durante un período de tiempo determinado, una homogeneidad en la lengua y su cultura en el acto de la comunicación entre escritor y lector. También se dan varios casos en los que el texto literario no es homogéneo, es decir, cuando el texto está alejado de los lectores en el espacio temporal. En este caso el texto pertenece a otra cultura. Zis (1984: 105) considera que sería “injusto tratar una obra literaria de manera unilateral, ya que el texto ofrece diferentes valores semánticos y, por esta razón, puede influir en el lector tanto en perspectiva sincrónica como diacrónica”. Si consideramos la perspectiva sincrónica, debemos tener presente la comunicación intercultural. Con dicho término nos referimos al hecho de que el escritor, como representante de una comunidad lingüístico-cultural homogénea, coopera con el lector, miembro de otra comunidad lingüístico-cultural. No es la cultura la que determina la interpretación del texto, sino que es la cultura realizada en la mente del lector la que influye en el resultado de la interpretación textual.

Se pueden distinguir diferentes campos de estudio de las características funcionales de los textos, pertenecientes a culturas diferentes, tales como la etnología, la psicolingüística, la lingüística cognitiva o la lingüística textual y la teoría de la traducción, entre otros. El objetivo de estas teorías consiste en comprender el texto literario como elemento representativo de otra cultura. Para este fin, se emplean a menudo la teoría de lagunas, la teoría de la lingüística regional y el término “conceptualización”. La teoría de la traducción se centra en mantener la naturaleza específica y nacional del texto original tras su traducción.

Читать дальше

![Маргарет Миллар - Rose's Last Summer [= The Lively Corpse]](/books/384369/margaret-millar-rose-s-last-summer-the-lively-c-thumb.webp)