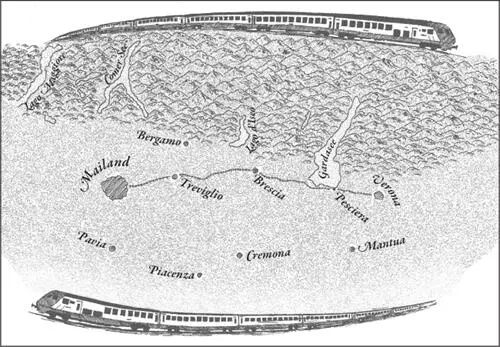

Zu Anfang war das Bahnreisen nichts als eine lästige Pflicht. 1992 gab ich meine Stelle als Sprachlehrer an der Universität von Verona auf, um einen karriereträchtigen Job an einer Universität in Mailand anzutreten. Da wir mit kleinen Kindern nicht in die Großstadt ziehen wollten, war ich dazu verdammt, zwei bis drei Mal wöchentlich zu pendeln. Damals hatte ich keine Ahnung, dass die italienische Eisenbahn zu der Zeit einen absoluten Tiefpunkt erreicht hatte, und erst recht keine Vorstellung, warum das so war. Ich litt einfach, und natürlich lachte ich auch darüber, denn Lachen ist besser als Weinen und viel aufbauender. Aber oft genug genoss ich die Fahrten auch: denn mit dem Zug durch eine wunderschöne Landschaft zu rollen ist immer ein Vergnügen, und es fördert auf seltsame Weise das Lesen, das einen wesentlichen Teil meines Lebens ausmacht. Hinzu kam noch: Je tiefer man in ein Land eintaucht, desto mehr empfindet man jede neue Information, jedes Ereignis und jede Entdeckung als faszinierende Bestätigung oder als Herausforderung. Man fragt sich, wie passt diese merkwürdige Sache, die eben passiert ist, zu dem, was ich bereits über dieses Land weiß? Was einem im ersten Jahr trivial oder einfach ärgerlich vorkam, bereichert und verändert auf einmal das Gesamtbild.

Ich fing an, mir Notizen zu machen. Ich fing an zu glauben, dass jemand, der Italien verstehen möchte, damit anfangen könnte, das Fahrkartensystem der Bahn zu verstehen oder die Ansagen auf den Bahnsteigen in Venezia Santa Lucia und Roma Termini, die seltsame Betonung bestimmter Namen und die vollkommen unlogische Reihenfolge, in der die Informationen gegeben werden. 2005 bat mich die Zeitschrift Granta um einen Reisebericht, und mit ein bisschen Mogelei konnte ich meine Notizen verwenden, obwohl es sich dabei streng genommen nicht um Reiseberichterstattung handelte. Untypischerweise schrieb ich vier Mal so viel, wie verlangt wurde, 120 Seiten, viel zu viel für einen Zeitschriftenartikel, aber nicht ganz genug für ein Buch: Doch damals habe ich auch nicht an ein Buch gedacht; es machte mir einfach Spaß, viel mehr Spaß als erwartet, über die Eisenbahn und die Art, wie die Italiener sie betreiben, zu schreiben. Granta veröffentlichte ein Fragment meines Textes.

Sieben Jahre später haben sich die italienischen Züge stark verändert, Italien hat sich verändert, und ebenso Europa und die Welt. Vom Autor ganz zu schweigen. Letztes Jahr wandte ich mich dem Buch, das nicht ganz ein Buch war, wieder zu. Waren diese Seiten ganz einfach veraltet? Oder ließ sich der Unterschied zwischen dem, wie es damals war, und dem, wie es heute ist, benutzen, um etwas aufzuzeigen, das mich schon immer interessiert hat: dass sich der Nationalcharakter gerade dann am deutlichsten offenbart, wenn die Dinge, von denen man glaubte, sie würden sich nie ändern, sich schließlich doch ändern? Schaut man sich an, wie die Hochgeschwindigkeitszüge in Italien Einzug gehalten haben, während die Regionalbahnen stagnieren, oder mit welcher Selbstverständlichkeit in den Business-Class-Abteilen eines Frecciarossa von Mailand nach Rom Handys benutzt werden, oder wie das Fahrkartensystem auf Computer umgestellt wurde und wie die Furcht einflößenden alten Schaffner damit umgehen, oder reist man an der Südküste von Kalabrien und Apulien entlang und sieht, in welchem Ausmaß Geldmittel der Europäischen Union immer wieder, sinniger- oder unsinnigerweise, in die verlassenen Bahnstrecken gesteckt werden, dann offenbart sich ganz unbestreitbar die italienische Art, die Dinge zu handhaben.

Und genau die habe ich in diesem Buch einzufangen versucht.

_________________________

DER ZUG DER

LEBENDEN TOTEN

Erstes Kapitel

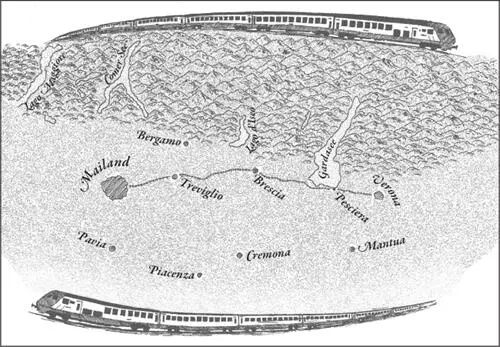

VERONA – MAILAND

_______________

DIE ITALIENER PENDELN. Jedes Jahr im September erhalte ich von der Verwaltung der Mailänder Universität, an der ich unterrichte, einen Brief, in dem man mich daran erinnert, dass ich, da ich nicht in dieser Stadt wohne, für das kommende Jahr ein nullaosta beantragen muss. Dieses Papier, das vom Universitätsrektor persönlich unterzeichnet wird, besagt, dass mich nulla ostacola … nichts daran hindert, in Mailand zu arbeiten, obwohl ich im hundertsechzig Kilometer entfernten Verona wohne.

Was in aller Welt könnte mich daran hindern?

Nur Trenitalia, die Eisenbahn.

Wie so oft in Italien gibt es kein offizielles Formular zum Ausfüllen; man muss den Antrag selbst formulieren. Das kann beängstigend sein, wenn man kein Muttersprachler ist und die womöglich speziellen Floskeln und Anredeformen nicht kennt. Als Universitätsdozent will man schließlich nicht unbeholfen wirken.

»Und wenn ich das einfach ignoriere?«, habe ich mal einen Kollegen gefragt. »Es ist ja nur eine Formalität.«

Das war vor vielen Jahren, in den Neunzigern. Damals war ich noch naiv. Mir wurde erklärt, dass eine Formalität in Italien so etwas wie ein schlafender Vulkan ist. Jahrelang erscheint er harmlos, bis er einem plötzlich um die Ohren fliegt. Wenn ich also eines Tages im Unterricht einen Fehler mache oder bei einer heiß umstrittenen Fachbereichswahl den falschen Kandidaten unterstütze, könnte der Rektor plötzlich zu dem Schluss kommen, dass Trenitalia nicht so zuverlässig ist, als dass man in Verona wohnen und in Mailand arbeiten könnte. Genau wie in Italien manche Gesetze zur Buchführung oder zum Umgang mit Parteispenden urplötzlich rigoros durchgesetzt werden, aus Gründen, die nur wenig mit dem illegalen Verhalten einer bestimmten Person zu tun haben. Sage also nie nur eine Formalität.

Entmutigenderweise schlug mir derselbe Kollege, der mir mit der Analogie vom schlafenden Vulkan die Augen geöffnet hatte, zu einem späteren Zeitpunkt vor, mich auf eine freie Dozentenstelle in Lecce zu bewerben. Verstört wies ich darauf hin, dass Mailand zwar hundertsechzig Kilometer von Verona entfernt liegt, Lecce jedoch neunhundertsechzig. In dem Fall wäre das nullaosta mit Sicherheit keine reine Formalität mehr. »Es gibt einen Nachtzug von Verona nach Lecce«, wurde mir beschieden. »Kein Problem. Sie könnten zweimal in der Woche fahren. Oder die Woche über dort bleiben und am Wochenende nach Hause fahren.«

Es war ein ernst gemeinter Vorschlag. Hunderttausende Italiener machen es so. In Mailand habe ich Kollegen, die in Rom, Palermo oder Florenz leben. Ich habe Studenten, die jedes Wochenende heim nach Neapel oder Udine fahren. Tausende und Abertausende Reisekilometer werden so zurückgelegt. Die Italiener wohnen gern dort, wo sie wohnen – das heißt dort, wo sie geboren wurden –, bei Mamma und Papà. Von dort aus pendeln sie. Selbst wenn es dort keine Arbeit gibt, ist die Heimatstadt immer die beste aller Städte; ein dickes Netz aus Familienbanden und Bürokratie hält einen dort fest. Trenitalia verbindet diese Stadtstaaten. Das Unternehmen macht die Nation erst möglich und erlaubt ihr, zerstückelt zu bleiben, erlaubt den Menschen, ein Doppelleben zu führen. Nicht umsonst heißt die Holding-Gesellschaft Le Ferrovie dello Stato. Staatseisenbahn. Nulla ostacola.

WENN ICH RECHTZEITIG UM NEUN UHR morgens bei einem Seminar oder einer Prüfungskommissionssitzung in Mailand sein will, muss ich den Interregionale um 6.40 Uhr von Verona Porta Nuova nach Genova Piazza Principe erwischen. Das ist der Zug der lebenden Toten. Aber wenigstens blinken um sechs Uhr früh noch die meisten Ampeln der Stadt nur in Gelb. Man kommt voran. Man kann sogar anhalten und parken.

Veronas Hauptbahnhof wurde ebenso wie die Straßen drum herum und das nahe gelegene Stadion zur Fußballweltmeisterschaft im Jahr 1990 umgebaut. Die Meisterschaft fand statt, ehe die Straßen fertig waren, und damit ging die Dringlichkeit, wenn nicht gar jegliches Interesse an der Fertigstellung verloren. Die großen Mannschaften von damals kamen nicht nach Verona. Ich erinnere mich vage, dass Belgien Uruguay schlug. An die Namen der anderen Mannschaften erinnere ich mich nicht. Ist irgendjemand hingegangen und hat zugeschaut? In all den Jahren, in denen ich später eine Dauerkarte fürs Stadion innehatte, hat nie jemand diese Spiele erwähnt. Aber das seinerzeit hastig entworfene Straßennetz wird uns noch Jahrzehnte erhalten bleiben, auch eine Unterführung in einer engen Kurve, die schon Dutzende das Leben gekostet hat, und ebenso der ansprechende Steinfußboden im Bahnhof Verona Porta Nuova. Er besteht aus kleinen dunklen, metamorphen Fliesen, bei denen sich eine auf Hochglanz polierte, fast spiegelnde Oberfläche mit grobkörnigen marmorierten Brauntönen abwechselt. Ausgesprochen stilvoll. Als in den frühen Neunzigerjahren der Tangentopoli-Skandal zur verschärften Bekämpfung politischer Korruption führte, wurde behauptet, der Bürgermeister und seine Kumpanen hätten im Zuge der Baumaßnahmen für die Fußballweltmeisterschaft in Verona einen Großteil der Aufträge an Freunde und Verwandte vergeben. Niemand ging dafür länger als ein paar Tage ins Gefängnis. Niemand fand, dass das ein besonders schlimmes Vergehen war.

Читать дальше