Im Juni 2005 erklärte die CDU-Vorsitzende Angela Merkel: »Den Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch auf 20 Prozent zu steigern, ist wenig realistisch.« Zwei Jahre später setzte sie, inzwischen Bundeskanzlerin, als Ratsvorsitzende der EU einen Beschluss durch, der bis 2020 einen Anteil von 20 Prozent erneuerbarer Energien am gesamten Energieverbrauch vorschreibt. 2006 behauptete Bundesumweltminister Sigmar Gabriel, gestützt auf Gutachten, dass der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung bis 2025 nur bei maximal 27 Prozent liegen könne, was etwa dem Anteil der Atomenergie an der deutschen Stromversorgung entspricht. Drei Jahre später, im Wahlprogramm der SPD für die Bundestagswahl 2009, wurde gefordert, den Ausbau der erneuerbaren Energien zur Stromversorgung bis 2020 auf mindestens 35 Prozent und bis 2030 auf »mindestens die Hälfte« zu steigern. Der Mut zu erneuerbaren Energien war also in kurzer Zeit erheblich gestiegen.

Auch wissenschaftliche Prognosen haben durchgehend zu kurz gegriffen, selbst wenn sie von Verbänden für erneuerbare Energien kamen. 1990 prognostizierte die EWEA (European Wind Energy Association) für das Jahr 2000 eine installierte Windkraftkapazität in den damaligen fünfzehn EU-Mitgliedsländern von 4.089 MW – realisiert waren bis dahin aber schon 12.887 MW. 1998 legte sie eine neue Prognose vor und gab darin 36.378 MW Windkraft bis 2007 an, tatsächlich waren es dann aber schon 56.535 MW. Auch die Prognosen der EU-Kommission, die sich auf renommierte wissenschaftliche Institute stützt, lagen weit hinter der tatsächlich eingetretenen Entwicklung. 1996 veröffentlichte sie ein »baseline-scenario« und ein optimistischeres »advanced scenario«. In ersterem sprach sie von 6.799 MW installierter Windkraft-Kapazität in der »EU-15« bis zum Jahr 2007 und hatte damit eine Fehlerquote von 732 Prozent gegenüber dem dann bereits real erreichten Ausbau. In letzterem sprach sie von einem Anteil des Wind- und Solarstroms von 30.280 MW bis 2020 – ein Wert, der im Jahr 2008 mit realisierten 73.504 MW weit überschritten war. 1998 legte die EU-Kommission eine weitere Prognose vor, in der 47.100 MW Windkraft bis 2020 genannt wurden, was bereits im Jahr 2008 mit 64.173 MW übertroffen war. Für die solarthermische Energie wurden 10.440 MW bis 2020 angekündigt, was jedoch schon 2007 erreicht war.

Auch die Prognosen der Internationalen Energieagentur (IEA) hinken regelmäßig hinter der tatsächlichen Entwicklung her. So sagte sie 2002 in ihrem »World Energy Outlook« für die »EU-15« bis 2030 eine Windkraftkapazität von 71.000 MW voraus, die aber im Jahr 2009 erreicht war. Für die Photovoltaik prognostizierte sie bis 2020 eine Kapazität von 4000 MW – aber im Jahr 2008 waren es schon 9.331 MW. Weltweit sagte sie bis 2020 eine Windkraftkapazität von 100.000 MW voraus, die 2008 mit 121.188 MW längst übertroffen war. Der systematischen Unterschätzung erneuerbarer Energien stellt die IEA regelmäßig Überschätzungen fossiler Energien und der Atomenergie gegenüber. So erklärte sie im Jahr 2007, als der Preis für das Barrel Erdöl bei etwa 100 US-Dollar lag, dass sich bis zum Jahr 2030 der Ölpreis auf durchschnittlich 62 US-Dollar einpendeln werde. Zwei Jahre zuvor hatte sie noch einen Durchschnittspreis von 30 Dollar für die folgenden zwanzig Jahre angekündigt. Die IEA ist eine internationale Regierungsorganisation der OECD-Staaten, an deren »Expertise« sich Regierungen in ihren Entscheidungen ebenso orientieren wie investierende Unternehmen und Kreditinstitute; sie liegt auch zahlreichen energiewissenschaftlichen Veröffentlichungen zugrunde. Mit ihren Fehlprognosen hat sie in erheblichem Maße zu politischen Fehlentscheidungen, zu Fehlinvestitionen im Bereich konventioneller Energien und zu unterlassenen Entscheidungen für erneuerbare Energien beigetragen. Dennoch wird sie nach wie vor von den Regierungen – insbesondere von den Weltwirtschaftsgipfeln (G8 bzw. G20) – mit neuen Studien beauftragt.

Die zitierten Einschätzungen und Prognosen zum Nutzungspotenzial der erneuerbaren Energien zeigen, wie sehr sich gerade anerkannte Energieexperten blamiert haben. Entweder geschah dies, weil andere Ergebnisse nicht erwünscht waren, oder weil es außerhalb ihres Denkfeldes liegt, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien mit dezentralen Anlagen völlig anders verläuft als die Investitionsplanung mit Großanlagen. Wenn nun neuere Prognosen von höheren Ausbauraten als bisher sprechen und diese wiederum als Grenze realer Möglichkeiten darstellen, müssen sie sich die Frage gefallen lassen, ob sie sich dabei nicht wiederum irren.

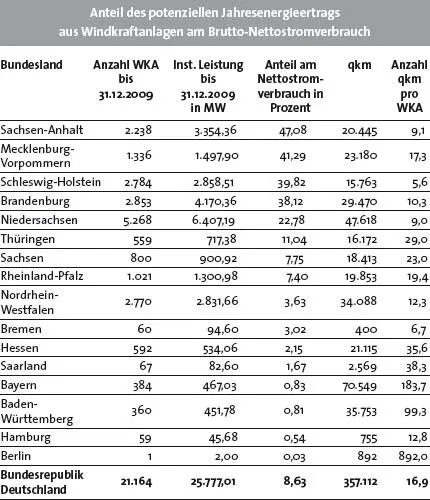

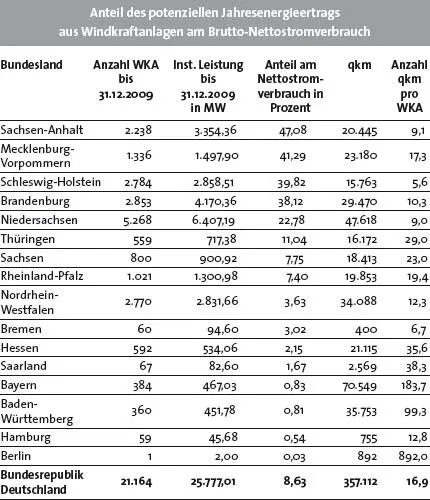

Selbst die Prognose des deutschen Bundesverbandes Erneuerbare Energien (BEE), der zu den aktiven Vorreitern gehört, ist zurückhaltender, als sie sein könnte. Sie nennt für das Jahr 2020 einen möglichen Anteil der erneuerbaren Energien an der deutschen Stromversorgung von 47 Prozent. Das bedeutet eine Verdreifachung des im Jahr 2009 erreichten Anteils von 17 Prozent innerhalb von zehn Jahren. Diese deutlich optimistischere Zahl wird – wie üblich – von vielen als unrealistisch eingestuft. Dabei lässt sich relativ einfach berechnen, warum der Anteil bis 2020 schon deutlich höher liegen könnte. Nehmen wir nur das Beispiel der Einführung der Windkraft, die zum Jahresende 2009 etwa 9 Prozent des deutschen Nettostromverbrauchs stellte, mit insgesamt 25.777 MW installierter Leistung aus 21.164 Anlagen.[9] Dies bedeutet eine Kapazität der Einzelanlagen von durchschnittlich 1,2 MW. Würde nur diese Zahl einzelner Anlagen leistungsverstärkt (»Repowering«), indem höher gestellte Anlagen zugelassen werden, um dadurch den Kapazitätsdurchschnitt der Anlagen auf etwa 2,5 MW anzuheben, so würde allein dadurch der Windkraftanteil an der Stromversorgung verdreifacht – von 9 auf 27 Prozent. Technisch spricht nichts dagegen, dass dies in kurzer Zeit realisiert werden könnte, und in wirtschaftlicher Hinsicht würden dadurch die Kosten für Windstrom sinken.

Aber selbst diese Zielmarke wäre kurzfristig noch weiter überbietbar, da die installierten Windkraftanlagen sehr ungleich über die Bundesländer verteilt sind. Dies liegt nicht in erster Linie an unterschiedlichen Windverhältnissen, sondern an den sehr unterschiedlichen politischen Genehmigungskriterien.

In der folgenden Tabelle wird die Zahl der installierten Anlagen mit der Flächengröße des jeweiligen Bundeslandes in Beziehung gesetzt. Das Ergebnis ist äußerst aufschlussreich: Die Bandbreite unter den Flächenländern reicht von einer Anlage pro 5,6 qkm Fläche in Schleswig-Holstein bis zu einer pro 183,7 qkm in Bayern. Der Anteil der Windkraft am Nettostromverbrauch der Bundesländer reicht von etwa 47 Prozent in Sachsen-Anhalt, 41 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern, fast 40 Prozent in Schleswig-Holstein und 38 Prozent in Brandenburg – darunter mit Sachsen-Anhalt und Brandenburg zwei Binnenländer – bis zu nur 2 Prozent in Hessen, 0,8 Prozent in Bayern und Baden-Württemberg. Diese Unterschiede sind nur politisch erklärbar: In den schlusslichternden Bundesländern herrscht eine gezielte politische Verhinderungsplanung.

Wenn alle Bundesländer in den vergangenen Jahren die gleiche Genehmigungspraxis gehabt hätten wie Sachsen-Anhalt mit einer Anlagendichte von einer Anlage pro 9,1 qkm, so könnten in Deutschland im Jahr 2009 statt 21.164 bereits 37.000 Windkraftanlagen mit einer installierten Leistung – bei einem Kapazitätsdurchschnitt von 1,2 MW–von 44.000 MW stehen. Der Anteil der Windkraft am Nettostromverbrauch läge bei 16 statt nur neun Prozent! Mehr noch: Würde die bisher behinderte Entwicklung in den zurückliegenden Ländern in den nächsten zehn Jahren nachgeholt, und dies gleich mit einem Kapazitätsdurchschnitt von 2,5 MW, so würde sich daraus – bei gleichzeitig vorgenommener Kapazitätsanhebung der bereits installierten Anlagen – ein Anteil der Windkraft an der Stromversorgung von fast 50 Prozent ergeben. Zusammen mit dem bis dahin weiter anwachsenden Potenzial an Solarstrom sowie Strom aus Biogas und geothermischer Energie, einem wachsenden Anteil von Kleinwindkraftanlagen neben und auf Gebäuden (wofür es eine Reihe neuer, aktuell in den Markt drängender Anlagentechniken gibt) und – nicht zu vergessen – einer Steigerung des Anteils an Kleinwasserkraftanlagen bedeutet das: Die Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien von 16 auf weit über 60 Prozent der Stromversorgung allein innerhalb eines Jahrzehnts ist keine Utopie, sondern eine greifbare Möglichkeit. Der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Energieverbrauch in Deutschland würde allein damit von gegenwärtig zehn auf 40 Prozent ansteigen. Wenn gleichzeitig eine generelle Steigerung der Energieeffizienz um etwa 30 Prozent innerhalb von zehn Jahren eingeleitet wird, könnte der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch bereits auf über 70 Prozent anwachsen. Eine volle Umstellung der Energieversorgung könnte dann unschwer bis 2030 folgen. Die Anstrengung dafür– und die für diesen Ausbau der Windkraft oft unterstellte ästhetische Zumutung – ist deutlich geringer als die Zumutung für die Gesellschaft, wenn stattdessen weiter auf Atomkraft oder auf Kohlekraftwerke gesetzt wird.

Читать дальше