Stressreaktionen

Stressreaktionen

In der Begleitung von Menschen mit Demenz sind solche »späten« Stressreaktionen eine Herausforderung, denn ohne biografisches Hintergrundwissen lassen sich diese auslösenden Momente nur schwer vermeiden.

Aus dem Alltag

Aus dem Alltag

Godehard W., 93 Jahre, lebt seit einigen Monaten in einem Demenzwohnbereich. Bis auf seine jüngere Schwester hat er keine weiteren Angehörigen. Er war Zeit seines Lebens Single. Als jetzt in dem Wohnbereich, in dem er lebt, ein ehemaliger Bergführer im Rahmen einer Abendveranstaltung über seine waghalsigen Erlebnisse bei der Besteigung des Montblanc berichtet und wunderschöne Panorama-Aufnahmen zeigt, fängt Godehard lauthals an, »Hilfe« zu rufen und schlägt mit den Händen immer wieder auf seine Oberarme, als wenn er frieren würde. Er lässt sich von den Betreuungskräften erst beruhigen, als sie mit ihm die Veranstaltung verlassen.

Als am nächsten Tag seiner Schwester über diese Situation berichtet wird, stellt sich heraus, dass Godehard W. als junger Mann in Bergnot geraten ist und fast erfroren wäre bis nach Stunden die Bergrettung kam. Seitdem hat er Aufenthalte in den Bergen stets vermieden.

Schädigung durch chronischen Stress

Schädigung durch chronischen Stress

Chronischer Stress kann die Zellfortsätze im Hippocampus langfristig massiv schädigen, doch auch kurzfristiger Stress bleibt nicht ohne Wirkung. Stress kann das Gedächtnis zeitweilig derart blockieren, dass die betroffene Person nicht mehr auf das Langzeitgedächtnis zurückgreifen kann und so nicht mehr auskunftsfähig ist. Manch einer kennt das aus Prüfungssituationen als »Blackout«.

Für Menschen mit einer Demenzerkrankung ist deshalb Stress möglichst zu vermeiden, um die verbliebenen Ressourcen nicht unnötig zu blockieren.

Reptiliengehirn

Reptiliengehirn

Der Hirnstamm/das Stammhirn ist der älteste Teil des menschlichen Gehirns Er liegt nahe am Rückenmark und wird fast vollständig von beiden Hirnhälften umschlossen. Er hat sich schon vor 500 Millionen Jahren im Laufe der Evolution entwickelt und steuert lebenswichtige Bereiche wie Atmung, Herzschlag, Nahrungsaufnahme und Darmtätigkeit. Da das Stammhirn dem Gehirn eines Reptils ähnelt, wird es auch »Reptiliengehirn« genannt.

3.1.5 Die Nervenzellen und ihr Informationssystem

ca. 100 Mrd. Nervenzellen

ca. 100 Mrd. Nervenzellen

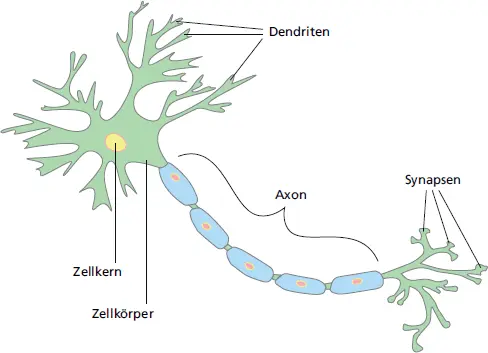

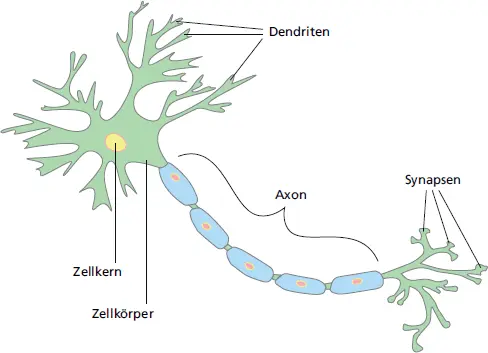

Das Gehirn hat ca. 100 Mrd. Nervenzellen (Neurone), die über ein großes Reizleitungsvermögen verfügen. Sie bestehen aus einem Zellkörper mit mehreren kleineren Fortsätzen, den Dendriten, und dem Axon (  Abb. 5). Dendriten und Axone machen ein Leitungssystem von mehreren Mio. Kilometern aus (Hauser et al. 2020). Die Dendriten nehmen Informationen von anderen Zellen auf und leiten sie in Form von elektrischen Signalen, den sogenannten Aktionspotentialen, über den Zellkörper, wo die Information verarbeitet wird, zum Axon weiter. Das Axon überträgt dann die vom Zellkörper fortführenden Informationen auf eine weitere Nerven- oder auch Muskelzelle.

Abb. 5). Dendriten und Axone machen ein Leitungssystem von mehreren Mio. Kilometern aus (Hauser et al. 2020). Die Dendriten nehmen Informationen von anderen Zellen auf und leiten sie in Form von elektrischen Signalen, den sogenannten Aktionspotentialen, über den Zellkörper, wo die Information verarbeitet wird, zum Axon weiter. Das Axon überträgt dann die vom Zellkörper fortführenden Informationen auf eine weitere Nerven- oder auch Muskelzelle.

Abb. 5: Die Nervenzelle

Informationstransfer über Synapsen

Informationstransfer über Synapsen

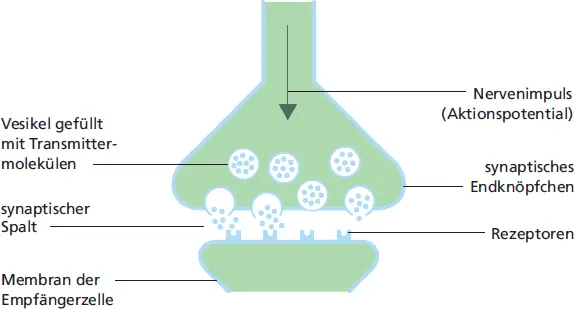

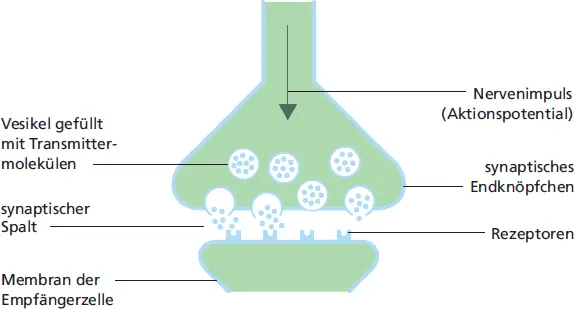

Die Nervenzellen sind nicht direkt miteinander verbunden, sondern stehen über einen Zwischenraum, die Synapse, miteinander in Kontakt. Der Informationsaustausch der Nervenzellen erfolgt an diesen Synapsen. Sie übertragen ihre Informationen durch biochemische Substanzen, sogenannte Botenstoffe oder Transmittersubstanzen (Neurotransmitter), die sie an der Synapse freisetzen und an die nächste Nervenzelle weiterleiten.

Abb. 6: Erregungsübertragung an der Synapse

Kommt ein elektrischer Impuls am Ende eines Axons an, verschmelzen die in den Endknöpfchen vorhandenen Bläschen (Vesikel) mit der Zellmembran. Die in den Bläschen enthaltenen Transmittersubstanzen gelangen in den synaptischen Spalt. An der Zellmembran des Empfängers werden sie über Rezeptoren wieder aufgenommen und erneut in einen elektrischen Impuls verwandelt (  Abb. 6). So wird der Impuls von Zelle zu Zelle weitergegeben.

Abb. 6). So wird der Impuls von Zelle zu Zelle weitergegeben.

Transmittersubstanzen: Acetylcholin, Dopamin, Glutamat, Noradrenalin, Serotonin

Transmittersubstanzen: Acetylcholin, Dopamin, Glutamat, Noradrenalin, Serotonin

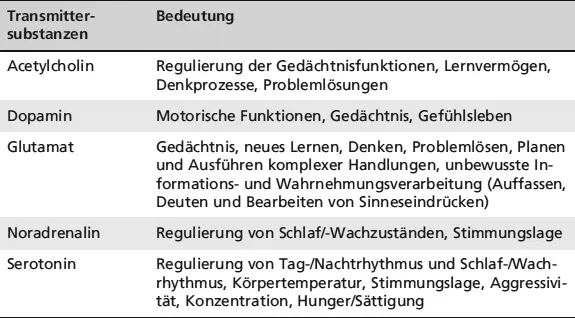

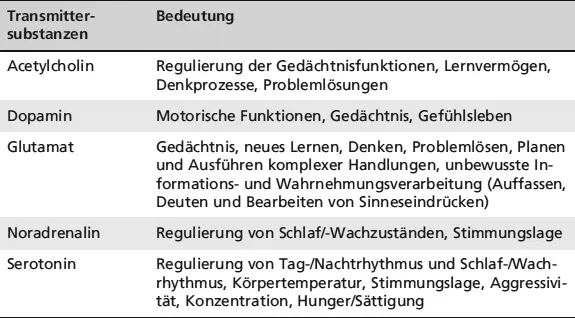

Das Gehirn verfügt über verschiedene Transmittersysteme, wobei jede Transmittersubstanz ihre speziellen Aufgaben hat. Die wichtigsten Transmittersubstanzen sind Acetylcholin, Dopamin, Glutamat, Noradrenalin und Serotonin (  Tab. 1).

Tab. 1).

Tab. :1 Das zentrale Informationssystem

Tab. 1: Das zentrale Informationssystem TransmittersubstanzenBedeutung

Störungen im Informationssystem

Störungen im Informationssystem

Читать дальше

Stressreaktionen

Stressreaktionen