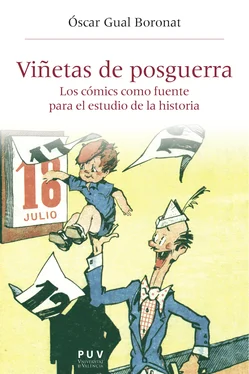

Encontrar tebeos antiguos, e incluso modernos, es una aventura en la que el azar tiene la mayor parte. Las bibliotecas y hemerotecas son muy deficitarias en este terreno, y solo algunos coleccionistas particulares, que ignoran, en ocasiones, el valor de lo que poseen y lo conservan por razones sentimentales, pueden guardar páginas inestimables que se creyeron perdidas para siempre. 11

El desinterés público y generalizado respecto a la historieta en España (una actitud que afortunadamente está cambiando) ha tenido como consecuencia el nulo respeto hacia este medio de comunicación, hacia sus responsables y hacia su historia. Eso explicaría por qué en un país con una rica y larga tradición seguimos careciendo de un centro de documentación de la historieta, y que en aquellos depósitos que vendrían a cumplir presuntamente esta función se hallen únicamente legajos incompletos y mal datados. Esa situación nos ha empujado finalmente a perfilar mucho más nuestro estudio hasta el punto de optar por circunscribirlo a aquellas cabeceras que bien mediante el acceso al material conservado en determinadas instituciones públicas, o por coleccionistas privados, bien gracias a las reediciones, hemos podido leer en su integridad.

En la década de los cuarenta existieron tres núcleos de edición. El primero en cuanto a volumen de producción y número de editoriales fue Barcelona, y tras él Madrid y Valencia. En esta última tenía su sede un importante sello, Editorial Valenciana, a la sombra de la cual crecieron un puñado de empresas más pequeñas de carácter familiar: Guerri, Saturno, Aguiler, Realce o Lerso, y ya en 1950 vería la luz su máxima competidora, Maga. Nacida a principios de los años treinta como la empresa familiar La Valenciana, y tras haber suspendido su actividad durante la guerra, la rebautizada Editorial Valenciana renacerá poco a poco con la nueva década gracias principalmente al esfuerzo del nuevo propietario, hijo del fundador, y a la incorporación como director artístico del historietista José Soriano Izquierdo. La dirección de Soriano Izquierdo aupará al nuevo sello a cosechar desde el principio de su trayectoria una exitosa respuesta entre el público con publicaciones como Jaimito , Mariló , Roberto Alcázar y Pedrín , Pumby , Purk, el hombre de piedra o El Guerrero del Antifaz . Títulos que por su popularidad, acogida y relevancia han conseguido mantenerse, independientemente de su calidad artística, como referencia de la historia del cómic español, y por ende han sido conservados y reeditados algunos de ellos, con lo que reúnen las condiciones precisas para convertirse en una muestra significativa de la historieta nacional de posguerra y para centrar en ellos el núcleo de nuestro estudio.

5. Viñeta de Pumby , de José Sanchis.

6. Mariló , popular revista de Valenciana.

El cuaderno de aventuras era uno de los tres géneros fundamentales de la historieta infantil durante la posguerra cultivados con tino empresarial por Valenciana (en algún caso como pionera de tendencias posteriores y en otros a rebufo de la actividad de la competencia). Los otros dos eran las revistas de humor y los relatos femeninos. El grueso de la producción editorial de aquellos años lo conformaban los cómics para niños, publicaciones comerciales para todos los públicos destinadas al ocio y al entretenimiento. Las revistas para niñas, en cambio, y como hemos apuntado con anterioridad, eran ciertamente más sectarias, más cerradas, mucho más parecidas entre sí. «Muy pocas veces en la historia del arte y del periodismo», ha señalado el historiador del arte Juan Antonio Ramírez, «un producto lanzado por particulares, con afán de lucro, ha representado tan bien los ideales del grupo en el poder como la historieta femenina española entre 1950 y 1970». 12 Por razones prácticas hemos decidido distinguir asimismo entre cuaderno de aventuras realista, cuya acción se situaba en un contexto contemporáneo, y aquel otro ubicado en escenarios temporales pretéritos. En el primer caso, la elección de Roberto Alcázar y Pedrín 13 –una serie de vida muy longeva, desarrollada entre 1940 y 1976 por Eduardo Vañó, principalmente– era evidente. Como muestra de aventuras clásicas seleccionamos El Guerrero del Antifaz , creado por Manuel Gago en 1943 y prolongado hasta mediados de la década de los sesenta.

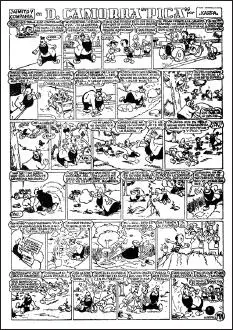

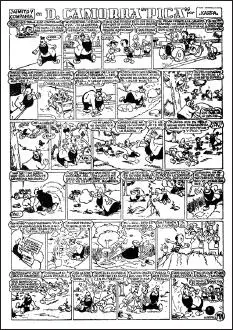

7. Página de Karpa para Jaimito n.º 73.

Puede que con ese punto de partida más de un lector considere que el presente ensayo nace desequilibrado, y que pretender estudiar una enorme producción editorial a partir de dos únicas muestras –y además de un mismo género– es erróneo. En ese caso la solución sería cambiar el planteamiento del trabajo y preguntarse únicamente si Roberto Alcázar y El Guerrero del Antifaz nos pueden ayudar a conocer mejor la historia contemporánea de España. Pero también si ambas historietas merecen un estudio específico que revele esas condiciones de posibilidad –de las que antes hablábamos–, que muestre de qué modo se combinaron sus elementos para ser un éxito. Los cómics son documentos que testimonian parcial, sesgadamente, una época determinada, manifiestan material e inmaterialmente cómo se veía el mundo, cuáles eran los deseos, las fantasías, los fantasmas de sus creadores y de sus destinatarios. Por eso también el cómic podemos verlo –según hiciera Román Gubern con el cine de Hollywood– como un espejo de fantasmas. 14 Como la representación deformada, transfigurada, de modelos, de héroes, de figuras que presuntamente nos reflejan o a las que queremos parecernos. Un «fantasma», en el sentido freudiano que Gubern le da a esta expresión, una evanescencia que se hace presente, una entidad fabulosa a la que reconocemos como total o parcialmente real. Esos héroes –Roberto Alcázar o el Guerrero del Antifaz– expresan proyecciones de una época, condensan hábitos y fórmulas, pero también se reflejan en sus destinatarios modelando conductas, gestos, tics, ademanes. En ellos está, deformada, la historia de España; pero en ellos también se expresa el deseo de aventura que trasciende menesterosamente el estrecho ámbito de la sociedad franquista.

En cualquier caso, la elección de ambos personajes nos planteaba también un reto añadido que no habíamos buscado en ningún momento y que posiblemente dota al trabajo de una nueva dimensión. Casualmente ambos tebeos son los más vilipendiados, criticados y juzgados de cuantos se editaron comercialmente durante la posguerra. Sobre ellos han caído todo tipo de acusaciones que los han igualado ideológicamente a los vehículos de propaganda franquista. Nuestra tarea, a la sazón, no será defenderlos de esas imputaciones, sino descubrir qué hay de cierto en ellas, cuáles son reales y cuáles exageradas, pues solo así sabremos si esos tebeos en concreto son utilizables como fuente histórica, como representación transfigurada. Pero esos duros reproches no son la única similitud entre ambos títulos; su éxito y longevidad, como ya hemos indicado, son otra más, y derivado de estos el halo nostálgico que los envuelve entre los lectores más veteranos. Las colecciones originales íntegras se cotizan a buen precio en los mercados de segunda mano y en las librerías especializadas; son un objeto de coleccionismo que con el tiempo se va revalorizando. Por eso mismo el objetivo de dibujar un panorama social de la posguerra mediante la lectura de unos cuantos tebeos entraña serios riesgos. Por un lado –ya lo hemos dicho–, la nostalgia, la lectura sentimental de una serie de textos de infancia que realmente puede confundirnos; y, por otro, el exceso crítico, ir más allá del substrato del cómic.

Читать дальше