Resulta evidente que no puede realizarse una investigación histórica sin marcar unos límites temporales claros y razonados; esta es una condición previa indispensable, pero no es esa exigencia la que tratamos de describir. No estamos hablando de la determinación del objeto de estudio, que en historia es lógicamente una esfera cronológica, sino del hábito de estratificar ese objeto de estudio por etapas temporales pese a tratarse de una misma entidad. Esa división se lleva a cabo por motivos estrictamente materiales, es mucho más sencillo trabajar con los hechos y los procesos históricos si lo hacemos por periodos concretos, aunque sus fronteras sean difusas y se confundan con las del vecino. También se puede ahondar más en un determinado ciclo, proceso o acontecimiento si se analiza por partes, separadas por años o mediante otras unidades igualmente válidas. Una herramienta cómoda pero irreal, ficticia, en ocasiones incluso forzada, que se ha de definir como un útil de trabajo para bucear en las estructuras y las coyunturas a fin de hallar una quiebra, un cambio que ayude a situar allí mismo la deseada demarcación, «siguiendo», eso sí, «unos criterios de racionalización que deben venir marcados por la base estructural de las propias sociedades». 2

Las dos primeras tareas del historiador, según Antoine Prost, 3 que en la práctica acaban por confundirse, son, por este orden, la cronología («colocar los acontecimientos en un orden temporal») y la periodización, la cual, «en un primer nivel, se trata de una necesidad práctica: no podemos abrazar la totalidad sin dividirla», y lo que hace el investigador es precisamente desglosar «el tiempo en periodos». «Pero no todas las divisiones son válidas –advierte Prost–, es necesario dar con aquellas que tienen un sentido y que identifican conjuntos relativamente coherentes», para así «sustituir la continuidad inasequible del tiempo por una estructura significante». Por eso mismo «el historiador que destaca un cambio al definir dos periodos distintos está obligado a decirnos cuáles son los aspectos en que difieren y, aunque sea como reverso, de forma implícita o explícita, cuáles en los que se asemejan», consiguiendo que «la historia sea, si no inteligible, al menos pensable». Y matiza finalmente que «el historiador no reconstruye la totalidad del tiempo cada vez que emprende una investigación: recibe un tiempo ya trabajado, que otros historiadores ya han segmentado en periodos».

Tomemos como muestra el contexto en el que hemos decidido enmarcar nuestro análisis, tomemos como modelo el franquismo, el régimen político que rigió en toda España desde el final de la Guerra Civil (en algunas regiones ya desde el principio de la contienda) hasta el inicio de la transición a la democracia a mediados de la década de los setenta del siglo pasado. Esos casi cuarenta años de dictadura han sido estudiados desde diversas perspectivas que, aunadas, pretenden explicar el conjunto, y todas esas aproximaciones responden por lo general a un esquema que estructura dicho sistema político en fases diferenciadas en función de criterios diversos. Si se aborda el franquismo según su funcionamiento político interno, es necesario separar los primeros gobiernos, dominados por el Ejército y la Falange, ejecutivos fascistizados, de aquellos otros formados por representantes de las familias nacionalcatólicas o, posteriormente, por tecnócratas de nuevo cuño. Desde la óptica económica, los historiadores han optado por separar el periodo autárquico, consecuencia inmediata de la contienda bélica, de la leve recuperación experimentada en los años cincuenta y del desarrollismo de los sesenta. Del mismo modo, las relaciones exteriores también fueron transformándose, y no se debe confundir el apoyo a las potencias del Eje con el aislamiento sufrido tras la Segunda Guerra Mundial, o con la incorporación de España a las organizaciones internacionales tras la normalización de relaciones con EE. UU. Evidentemente, estamos examinando diferentes dimensiones de un mismo objeto de estudio, el franquismo, pero su complejidad y su extensión nos obligan a hacerlo por partes, bien delimitadas a su vez por consideraciones de peso. No es caprichoso actuar de ese modo, ni mucho menos, siempre y cuando los juicios elegidos para parcelar nuestro tema estén lo suficientemente consolidados y sean convincentes. En cualquier caso, la pertinencia de una investigación depende de los criterios de fundamentación, de la coherencia que guíe de principio a fin el proceso de búsqueda y de escritura. En otros términos, que las partes sean congruentes y que los recursos estén justificados.

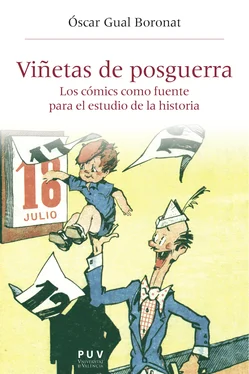

Para abordar la capacidad del cómic como fuente para el estudio de la historia contemporánea (pues esta forma de expresión es inconcebible antes de la aparición de la prensa como medio de difusión de masas, y esa circunstancia no se produjo hasta el siglo XIX) se debe seleccionar un momento histórico característico en el que los tebeos estén plenamente desarrollados formalmente y consolidados también entre el público, de tal forma que el reflejo de esa misma realidad histórica sea, si no evidente, sí significativo; ese es el caso de buena parte de la historieta española producida durante el franquismo. Sin embargo, como veíamos con anterioridad, no todo el periodo histórico así conocido mantiene las mismas características a lo largo de sus casi cuatro décadas de existencia; tampoco en lo referente a la historieta. No comparten público, ni se rigen por los mismos principios, ni han de sortear las mismas dificultades, títulos como Chicos (editado en San Sebastián desde finales de los años treinta), El Capitán Trueno (nacido en 1956 en el seno de Bruguera) o Trinca (revista que inicia y concluye su andadura poco antes de la muerte del dictador). Pese a ser todas ellas publicaciones comerciales de editores privados, y por lo tanto tener como finalidad esencial la de vender más ejemplares que la competencia, se mueven en escenarios diferentes, tratan temáticas dispares y encuentran una audiencia propia que no es necesariamente compartida con otras cabeceras. Cada cómic debe ser entendido dentro de su contexto particular, valorando las características de ese periodo durante el que fue difundido y leído. Existen por lo tanto modelos de revista, formatos de edición, argumentos y estilos de dibujo específicos, que se mantienen y triunfan durante un tiempo pero que poco a poco suenan obsoletos y son sustituidos por procedimientos y estéticas novedosos. Modelos, formatos, argumentos y estilos desarrollados según los condicionantes legales y materiales de una época y de un lugar determinado, que se pueden o no mantener, que pueden cambiar, y cuya desaparición marca un nuevo camino, en definitiva, una nueva etapa.

1. Primer ejemplar de la revista Chicos (1938).

2. Aventura de El Capitán Trueno de 1956.

Estas cuestiones son claves en todo ejercicio de historia cultural. En la actualidad, los estudios sobre los productos y artefactos humanos (el verdadero objeto de estudio de la historia cultural) han de valorar la utilización y el sentido que, consciente o inconscientemente, sus usuarios les otorgan; han de tener en cuenta el soporte físico con el que fueron elaborados; han de tener en cuenta, también, el significado que transmiten, el mensaje que comunican a sus destinatarios reales o imaginados, contemporáneos o futuros. Los cómics cuentan una historia, es decir, tienen personajes a los que les suceden cosas, y esas cosas que suceden siguen un proceso. Que sean unos u otros dependerá de la circunstancia histórica: esta no es la determinación fatal que imponen los recursos, sino el contexto al que llegan distintas tradiciones, corrientes, posibilidades. La historia cultural estudia ese contexto no como el marco estructural que determina la imaginación de quienes elaboran productos y artefactos humanos, sino como el conjunto de posibilidades de que se valen los creadores. Modelos, formatos, argumentos y estilos son reconocibles en cada época, pero esos recursos pueden proceder de otras épocas y, por supuesto, no ser los únicos disponibles. Esa es la razón de que las investigaciones culturales estudien el artefacto cultural llamado cómic como un conjunto, como una elaboración total, pero también como un sistema que se puede descomponer en partes que tienen su propio origen, su propia cronología, su propio uso. El cómic es una totalidad que combina esas partes y que se emplea. El historiador cultural estudiará dichos elementos –cada uno de los cuales pregona su historia y su tiempo– y la combinación particular, concreta, que el creador ideará de acuerdo con las limitaciones, las rutinas y las circunstancias de su época. Pero estas son solo algunas de las numerosas cuestiones y tareas a las que se ve enfrentado el historiador cultural… del cómic. Vayamos, pues, por partes, centrándolas en su contexto, justificándolas de acuerdo con una circunstancia histórica.

Читать дальше