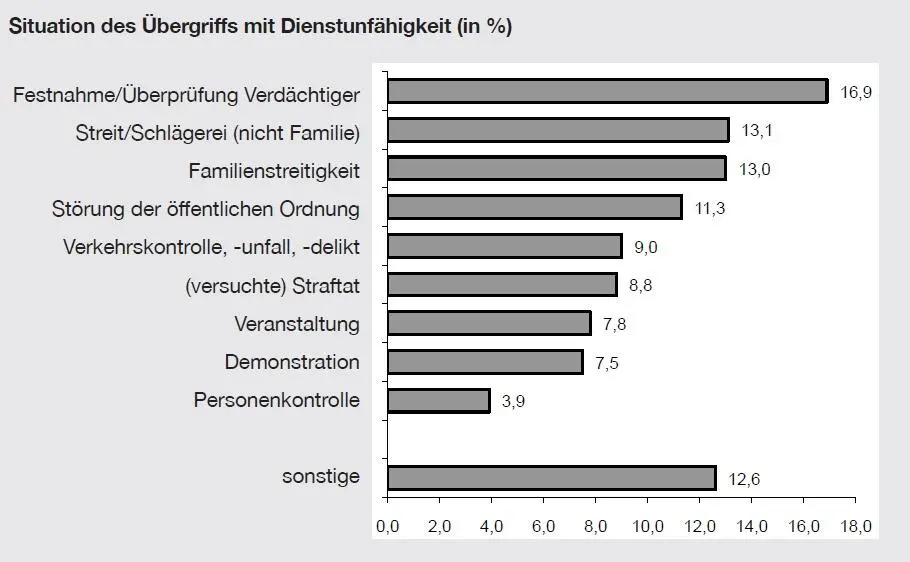

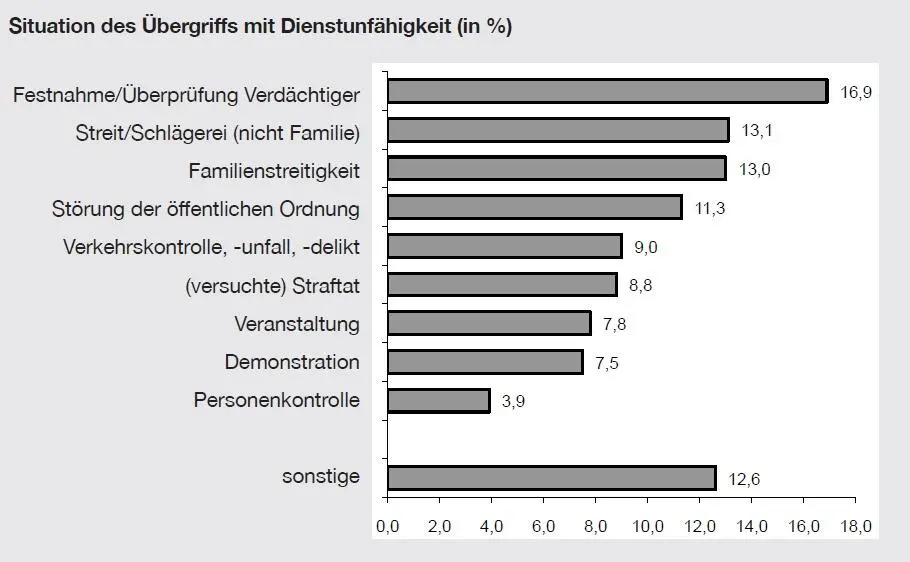

Abbildung 3

Erfasst wurde zusätzlich, welche Informationen dem Beamten zur Verfügung standen, wie der Beamte die Situation vor dem Übergriff bewertete und wie er sich dem Täter gegenüber verhielt. Dabei zeigte sich, dass:

• den Beamten relativ selten umfassende Informationen zu den Merkmalen der beteiligten Personen (z. B. Bewaffnung, polizeiliche Vorgeschichte) sowie zur Konflikthaftigkeit der Situation vorlagen (12,4 bzw. 21,5 %, Ellrich et al., 2011, S. 71 ff.). Es ist anzunehmen, dass sich ausreichend informierte Beamte besser auf die Situation bzw. den Täter vorbereiten und situationsadäquate Strategien einsetzen können, als jene, denen keine Informationen vorliegen .

• nur zwei von fünf Beamten (39,8 %) die Situation vor dem Übergriff als (eher) gefährlich einschätzten .

• in 74,4 % der Fälle der spätere Täter im Vorfeld des Übergriffs als (eher) aggressiv bewertet wurde .

• die Beamten in drei von vier Fällen (75,4 %) vor dem Übergriff mit dem späteren Täter kommuniziert haben .

• die Beamten selbst am häufigsten körperliche Zwangsmaßnahmen dem Täter gegenüber einsetzten (84,0 %). Deutlich seltener benutzten die Befragten ein Reizstoffsprühgerät oder einen Schlagstock zur Abwehr des Angriffs (26,2 bzw. 29,9 %). Lediglich bei 35 Übergriffen (1,5 %) musste von der Dienstwaffe als ultima ratio Gebrauch gemacht werden. Auch hier bestätigt sich der in anderen Untersuchungen bereits beschriebene Geschlechtsunterschied, wonach Beamtinnen seltener Drohungen und Gewalt im Umgang mit dem Bürger einsetzen (Garner et al., 1996; Rabe-Hemp, 2008; Schuck & Rabe-Hemp, 2005) .

Vor dem Hintergrund, dass dem Übergriff mehrheitlich eine Kommunikation mit dem späteren Täter vorausging und dieser als aggressiv bewertet wurde, stellt sich die Frage, warum der Angriff trotz der Hinweise auf eine potenziell eskalierende Situation nicht verhindert werden konnte. Auch in anderen Untersuchungen werden Übergriffe von den betroffenen Beamten überwiegend als überraschend erlebt, obgleich diese meist nicht unmittelbar beim Eintreffen der Beamten erfolgten, sondern sich vielmehr im Zuge einer Interaktion mit den Bürgern ereigneten (Ohlemacher et al., 2003; Sessar et al., 1980). In diesem Zusammenhang diskutiert Schmalzl (2005, 2008) die Frage, ob es nicht möglicherweise doch bestimmte Hinweise oder Warnsignale auf den vermeintlich plötzlichen Angriff gegeben haben könnte, die nicht adäquat wahrgenommen bzw. bewertet worden sind. Er verweist auf die Entwicklung eines psychologischen Frühwarnsystems bzw. Gefahrenradars (s. auch Füllgrabe, 2002), welches eine bessere Wahrnehmung bzw. Risikoeinschätzung erlaubt.

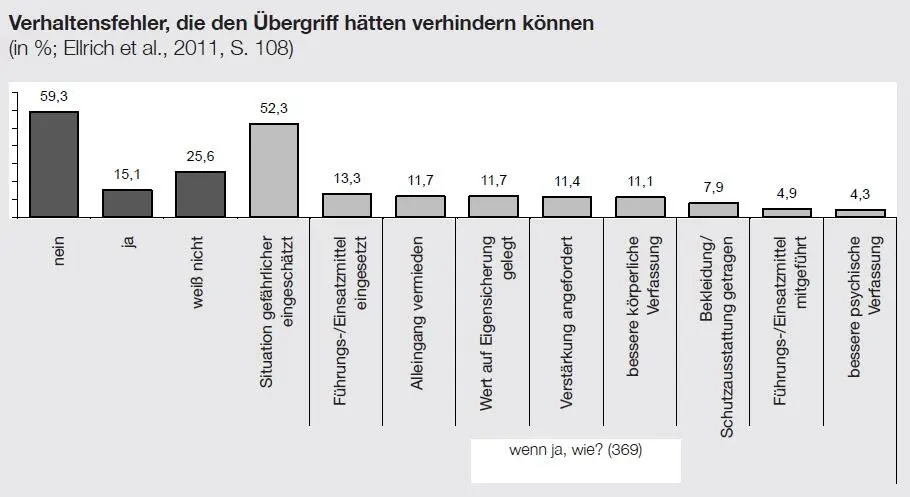

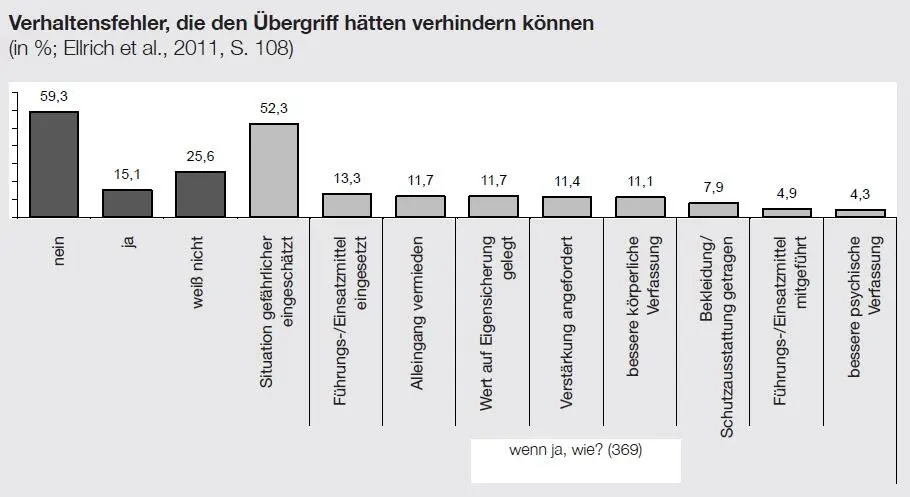

Um zukünftigen Gewaltübergriffen vorzubeugen, ist es von Bedeutung, auch das eigene Verhalten in der Interaktion mit dem Bürger selbstkritisch zu reflektieren. Wie Abbildung 4 entnommen werden kann, sehen sechs von zehn Beamten rückblickend keine Fehler in ihrem eigenen Verhalten. Nur rund jeder siebte Betroffene räumte eigene Verhaltensfehler ein, die vor allem in einer Unterschätzung der Gefährlichkeit der Situation gesehen werden. Deutlich seltener wurden andere Strategien, wie z. B. Einsatz von Führungs- und Einsatzmitteln, Vermeiden eines Alleinganges, mehr Wertlegen auf die Eigensicherung, Verstärkung anfordern oder eine bessere körperliche Verfassung als Möglichkeiten genannt, durch die der Übergriff hätte vermieden werden können. Ebenfalls mehrheitlich von den Beamten verneint, wurden die Fragen, ob sie sich selbst im Vorfeld des Übergriffs konfliktfördernd verhalten haben oder ob ihr Auftreten aus Sicht des Täters als provokant hätte bewertet werden können (Ellrich et al., 2011, S. 107). Dass die Beamten ihr eigenes Verhalten insgesamt eher positiv bewerten, ist nicht überraschend. Einerseits sind sie geschult darin, deeskalierend zu agieren und sollten folglich wenig provozierendes und konfliktförderndes Verhalten zeigen. Andererseits muss bei der Beantwortung nach eigenen Fehlern auch von einem Effekt sozialer Erwünschtheit ausgegangen werden. Das Einräumen eigener Fehler erhöht die Gefahr, selbst für den Übergriff verantwortlich gemacht zu werden. Im Einklang damit steht die von Schmalzl (2008, S. 25) geäußerte Vermutung, „dass man als angegriffener Polizeibeamter schon zum Eigenschutz eher die Umstände als das eigene Verhalten für den Angriff und dessen Folgen verantwortlich machen wird“.

Abbildung 4

Im Gegensatz zum eigenen Verhalten beurteilten die Befragten die Vorbereitung auf den Übergriff durch die Aus- und Fortbildung deutlich kritischer (Ellrich et al., 2011, S. 104 ff.). Dabei wurden insbesondere mangelnde Vorbereitungen in Bereichen der Konflikthandhabung, der körperlichen Abwehr und der psychischen Beurteilung der Situation berichtet. Zudem waren über die Hälfte aller Beamten mit der Fürsorgepflicht des Dienstherrn bezüglich der Verarbeitung der Gewalttat sowie der Vorbereitung auf zukünftige Gewalttaten nicht zufrieden.

3.7 Welche Folgen haben Gewaltübergriffe für den betroffenen Beamten?

Obgleich sich Polizeibeamte des Risikos bewusst sind, während ihrer Dienstausübung auch selbst Opfer von Gewalt zu werden, wird die Vorstellung, im Dienst körperlich verletzt zu werden, als sehr belastend empfunden (Klemisch et al., 2005). Gewalterfahrungen können ein einschneidendes Lebensereignis darstellen. Die zuvor angenommene „Unverletzlichkeit“ der eigenen Person sowie die wahrgenommene Kontrollierbarkeit von (auch kritischen) Situationen, können durch eine solche Erfahrung erschüttert werden und Ängste auslösen (Reiser & Geiger, 1984). Unter welchen körperlichen und psychischen Beschwerden die Beamten infolge des Gewaltereignisses gelitten haben, soll nachfolgend beantwortet werden.

Am häufigsten gaben die Beamten Verletzungen im Hand- und Armbereich als Folge des Übergriffs an (46,6 %, Ellrich et al., 78 ff.). Deutlich seltener wurde der Gesichts-/Kopfbereich (29,6 %) sowie die Nacken-, Hals-, Schulter- und Rückenpartie verletzt (22,6 %). Allerdings scheinen gerade letztgenannte Verletzungen besonders gravierend zu sein. So weisen Beamte mit Nacken-, Hals-, Schulter- oder Rückenverletzungen nicht nur längere Dienstunfähigkeitsdauern auf. Sie werden infolge des Übergriffs auch häufiger anders verwendet oder außendienstunfähig.

Neben den körperlichen Beschwerden wurde auch nach Problemen in anderen Lebensbereichen gefragt. Am häufigsten klagten die betroffenen Beamten mit 27,7 % über Schlafprobleme infolge des Übergriffs. Schwierigkeiten im sozialen Kontakt, sprich im Umgang mit dem Partner oder anderen Menschen des sozialen Umfelds, wurden von etwa jedem siebten Beamten berichtet (14,9 %). Dabei kann festgehalten werden, dass mit der Dauer der Dienstunfähigkeit auch der Anteil der von diesen Problemen betroffenen Beamten zunimmt.

Da Polizeibeamte in ihrem Beruf mit einer Vielzahl extremer, belastender und potenziell traumatisierender Ereignisse konfrontiert werden, worunter auch eigene Gewalterfahrungen zu subsumieren sind, haben sich mehrere Studien mit Posttraumatischen Belastungsstörungen bei Polizeibeamten auseinandergesetzt (z. B. Gasch, 2000; Latscha, 2005; Schneider & Latscha, 2010). Gekennzeichnet ist dieses psychische Beschwerdebild unter anderem durch Albträume, Rückzug, Vermeidungsverhalten und psychosomatische Beschwerden wie Nervosität oder Schlafstörungen, infolge eines traumatischen Erlebnisses (Saß et al., 2003). In der vorgestellten Untersuchung wiesen insgesamt 4,9 % der angegriffenen Beamten vier Wochen nach dem Übergriff den Verdacht auf eine Posttraumatische Belastungsstörung auf (Ellrich et al., 2011, S. 83 ff.). Dabei ergaben sich keine bedeutsamen Unterschiede bezüglich des Geschlechts, des Alters oder der Dienstgruppenzugehörigkeit. Allerdings ist ein Zusammenhang zwischen der Dauer der Dienstunfähigkeit und dem Vorliegen einer Verdachtsdiagnose festzustellen. Beamte, die über zwei Monate dienstunfähig wurden, wiesen demnach neunmal häufiger einen Verdacht auf als jene mit maximal zweitägiger Dienstunfähigkeit (18,6 zu 2,1 %). Zusätzlich konnten noch einige andere Merkmale des Übergriffs mit diesem psychischen Beschwerdebild in Verbindung gebracht werden. Dazu gehört bspw. die Wahrnehmung des Beamten hinsichtlich des Tatmotivs. So liegt bei Beamten, die dem Täter als Motiv eine Feindschaft gegenüber Polizei/Staat, eine persönliche Differenz oder eine Tötungsabsicht attestieren, häufiger der Verdacht auf eine Posttraumatische Belastungsstörung vor. Erfolgte der Angriff durch Waffen oder andere gefährliche Gegenstände, kommt es sogar zu einer Verdoppelung der Fälle mit einer solchen Verdachtsdiagnose.

Читать дальше