Para ilustrar lo dicho anteriormente quizás valga la historia de Sancho II el Mayor, rey de Navarra desde el año 1000 al 1035. Estuvo a punto de acabar con la Reconquista y unificar toda la península si hubiera tenido tiempo… y un poco más de sentido común. En su tiempo, Navarra llegó a ser el reino más poderoso de los cristianos peninsulares: conquistó parte de Aragón, logró el vasallaje de los condes catalanes, ocupó Castilla y hasta asumió el título de emperador cuando tomó León. Pero luego, en su testamento reparte todo lo ganado y cede Navarra a su hijo García III, Castilla para su otro hijo que sería el rey Fernando I y Aragón lo heredó su hijo Ramiro I. A partir de esta división, Castilla y Aragón, hasta entonces condados, se fueron convirtiendo en reinos. Fernando, el más activo, derrotó y mató al rey de León (su hermano) así como a varios reyezuelos de las taifas de Toledo, Sevilla y Badajoz, pero llegada la hora de su muerte, divide sus conquistas entre sus hijos: Castilla para su hijo Sancho II; el reino de León, para Alfonso VI; Galicia (que hasta entonces no era reino) para García; y las ciudades de Toro y Zamora para sus hijas Elvira y Urraca. Muerto el rey García de Navarra (el único hermano que había heredado el título de rey) en la batalla de Atapuerca en el año 1054, la situación jurídica se invierte y el nuevo monarca navarro, Sancho IV (1054—1076) será vasallo del castellano. ¡Así se explica por qué tardó tanto en acabarse la Reconquista!

Me siento obligado a hablar, aunque sea en este punto, de un personaje que quizás represente mejor lo que era la vida y el sistema de relaciones de la Baja Edad Media: Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Vivió en los años posteriores al desmembramiento del Califato de Córdoba (primeros años del siglo XI), prototipo del caballero medieval, convertido en popular héroe y fuente de inspiración para novelistas y poetas (como el que escribió, siglos después de la vida del protagonista, el poema Cantar del Mío Cid). Rodrigo había nacido en un pueblo cercano a Burgos, Vivar, allá por al año 1043 y se crio con el infante Sancho, hijo del rey Fernando I de León. Luchó contra los musulmanes de Zaragoza y ahí ganó el sobrenombre del Cid, que significa «señor»; años después, en las luchas contra navarros por asuntos fronterizos, se ganó el otro apodo: el Campeador. Tras la muerte de Sancho II en el cerco de Zamora (1072) por conflicto entre Sancho y su hermano (el futuro Alfonso VI) pasó a ser vasallo del nuevo rey, pero las relaciones serían tensas desde el principio, quizás como consecuencia de hacer jurar a Alfonso que no tenía que ver con la muerte de Sancho. A pesar de no verse muy favorecido en la repartición de cargos palatinos por el rey Alfonso, Díaz de Vivar se casó con Jimena, sobrina del monarca, pero la situación de Rodrigo siguió empeorando hasta que fue desterrado, rompiéndose el vínculo de vasallaje que unía al Cid y al rey. Rodrigo tuvo que abandonar Castilla en el año 1081, junto con una mesnada de fieles vasallos, y empezó a ofrecerse como guerrero a quien así lo pudiera necesitar. Luchó por los intereses de los condes de Barcelona, pero también en las filas del rey musulmán de Zaragoza, lo que le llevó a luchar contra otras huestes cristianas e incluso llegó a hacer prisionero a Berenguer II de Barcelona. La llegada de los almorávides a la península propició que Alfonso VI y el Cid se reconciliarán en 1086, aunque aún hubo nuevos destierros hasta la definitiva reconciliación en 1097. El mayor éxito de Rodrigo llegaría con la conquista del Valencia en el año 1094, que tendría como efecto contener la expansión almorávide hacia Aragón y Cataluña. En el año 1096, el Cid se instalaba con su familia en el alcázar valenciano y renovaba el vasallaje a Alfonso VI. Rodrigo Díaz de Vivar permanecería en Valencia hasta julio de 1099, fecha de su muerte. Desde entonces hasta 1102, la ciudad se mantuvo bajo el gobierno de la viuda Jimena, que probablemente contó con el apoyo de Ramón Berenguer III, su yerno. Una nueva embestida de los almorávides obligó a Alfonso VI, a quien Jimena había pedido auxilio, a ordenar evacuar la ciudad, no sin antes incendiar la ciudad. Hasta aquí la historia; la leyenda y las novelas son otras cosas.

A estas alturas de la presente historia el lector inteligente habrá averiguado que el devenir de los tiempos ha hecho que conceptos que tomamos actualmente por unívocos o perennes no lo son. Casi ninguna verdad lo es al cien por cien. Ya advertí al principio que el vocabulario de hoy no se adapta correctamente a los conceptos y nociones del pasado. Esto es algo que siempre debe tener en cuenta el lector advertido.

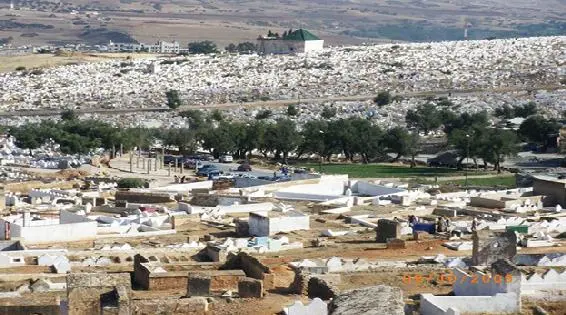

Tumbas reales de la ciudad de Fez (Marruecos). Marruecos siempre ha estado presente en la historia de España. Foto del autor.

Como esta historia intenta explicar la realidad presente, permítame el lector introducir algunas explicaciones sobre dos temas que conviene dejar ya claro. La Baja Edad Media, como habrá advertido ya el lector, empieza a configurar la unidad peninsular y es donde algunos autores y políticos quieren buscar razones para fundamentar posiciones nacionalistas, manipulando, a veces, la misma historia. He tenido cierto reparo en utilizar los términos España y Cataluña (menos todavía lo de País Vasco o Euskadi) porque, ya lo digo, esos términos son equívocos. Lo que hoy llamamos España o Cataluña no existían en la época que hemos estudiado hasta aquí; irremediablemente los he utilizado para simplificar la narración y focalizar el espacio geográfico en la que se desarrollan los acontecimientos.

El origen de la voz Cataluña permanece incierto aunque han sido varias las posibilidades señaladas. El topónimo como tal se encuentra por primera vez en forma escrita hacia 1117en la forma latina que aparece en el poema pisano Liber maiolichinus de gestis pisanorum illustribus. En ese texto, en el cual se describen las gestas que los pisanosrealizan con los catalanes para abordar la conquista de Mallorca, aparecen varias referencias al conde Ramón Berenguer III(dux Catalanensis, rector Catalanicus hostes, Catalanicus heros, Christicolas Catalanensesque) así como referencias étnicas como catalanenses o catalanensis y al territorio de estos, Catalania. Posteriormente, también aparece la expresión Catalonia en unas donaciones que el rey Alfonso IIhizo a su esposa en 1174, así como en diversas ocasiones (Cathalonia) en el testamento del rey y en cantos de trovadores occitanos(Catalonha). En tiempos de su hijo y sucesor Pedro el Católicovuelve a mencionarse en la declaración de la asamblea de Paz y treguade 1200, en que se delimita su ámbito de vigencia: «Haec est pax quam dominus Petrus (...) constituit per totam Cataloniam, videlicet a Salsis usque ad Ilerdum». La primera vez que aparece en catalán es en el Llibre dels fets de Jaime I el Conquistador, en la segunda mitad del siglo XIII. Sin embargo, el origen de este nombre no está claro. Algunos postulan que la palabra procede de Gotholandia (país de los godos) a través de Gothia o Gotiaque, que era como los francosdenominaban también la Marca Hispánica, debido a la presencia de población visigoda(godos) en Septimaniay el norte de la actual Cataluña tras la caída del reino visigodo. De igual modo, se sugiere Gothoalania (país de godosy alanos) pese a no haber referencias de este segundo pueblo en territorio catalán. Otra propuesta sugiere que por las necesidades defensivas de la marcase levantaron muchas fortificaciones y sus guardas eran los castellanos que en el bajo latín medievaltomarían el nombre de castlanus, de cuya voz surgen las formas catalanas castlà, catlà y carlà. De estas formas, los extranjeros que pasaban por sus tierras habrían comenzado a nombrar así a los habitantes y su territorio (català, Catalonia, Catalaunia), por lo que Cataluña significaría «tierra de castillos». Sin embargo, esta explicación ha sido cuestionada por dificultades fonéticas. Autores modernos defienden que el topónimo procede de una alteración de la latina referida a los lacetanos. Actualmente, esta etimología y la referida a los godos son las más extendidas. Además de las comentadas hay aún más propuestas etimológicas menos conocidas. Por ejemplo, tanto catalán como castellano podrían derivar de una fusión de las palabras góticas guta y athala, con el significado de «noble godo» o «hidalgo godo». Cualquiera que sea el origen de la palabra, lo que está claro es que Cataluña, en la época que comprende este capítulo, no tuvo una organización política unificada y nunca fue un espacio unificado social ni históricamente. Ya hemos mencionado el origen y evolución de lo se conoce como Marca Hispánica y cómo el territorio que hoy conocemos como Cataluña estuvo formado por una Cataluña Vieja, en la que diversos condes ejercían sus dominios y que poco a poco fue adquiriendo cierta unidad bajo la primacía del conde de Barcelona; y luego una Cataluña Nueva (como, por otra parte sucedió a Castilla) a medida que la reconquista alcanzaba el campo de Tarragona y la zona de Tortosa. Socialmente, siempre hubo una Cataluña del interior y otra del litoral, que se distinguieron, y a veces lucharon entre sí, por sus intereses y la estructura social que las definían.

Читать дальше