Klaus Sarimski - Frühförderung bei schwerster Behinderung

Здесь есть возможность читать онлайн «Klaus Sarimski - Frühförderung bei schwerster Behinderung» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Frühförderung bei schwerster Behinderung

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Frühförderung bei schwerster Behinderung: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Frühförderung bei schwerster Behinderung»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Frühförderung bei schwerster Behinderung — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Frühförderung bei schwerster Behinderung», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Petry et al. (2007) organisierten eine Expertendiskussion von Fachleuten aus den Niederlanden, aus Belgien, Deutschland, England und Irland zu der Frage, welche Dimensionen die Lebensqualität dieser Zielgruppe ausmachen und wie diese sinnvoll strukturiert werden können. In einem Konsensus-Prozess identifizierten die Autoren insgesamt 176 Indikatoren (Aktivitäten und Unterstützungsmaßnahmen), um das körperliche Wohlbefinden (Mobilität, Gesundheit, Hygiene, Ernährung, Ruhephasen), das materielle Wohlbefinden (Wohnumwelt, technische Hilfsmittel), das sozial-emotionale Wohlbefinden (Kommunikation, Behandlungsmaßnahmen, Schutz vor Gefahren, familiäre Bindungen, soziale Beziehungen und Teilhabe) sowie Verwirklichung des Entwicklungspotentials (Anregungen zur Entwicklung von Kompetenzen) und die Beteiligung an Aktivitäten im Alltag (Selbstbestimmung und Wahlmöglichkeiten) zu beschreiben.

Eine fachliche Herausforderung besteht in der Art und Weise, wie diese Lebensqualität zuverlässig beurteilt werden kann. Kinder, Jugendliche und Erwachsene ohne schwere intellektuelle Behinderung können nach ihrer subjektiven Lebensqualität gefragt werden. Dies ist bei Menschen mit schwerster Behinderung nicht in der gleichen Weise möglich. Hier bleibt nur der Weg, ihre Bezugspersonen nach ihrer Einschätzung zu fragen. Wenn dabei Eltern befragt werden, ist diese Einschätzung jedoch nicht unbeeinflusst von ihrem eigenen psychischen Wohlbefinden und der Belastung, die sie selbst erleben.

Petry et al. (2009) entwickelten einen Fragebogen mit 55 Items, gegliedert in sechs Skalen, um über die Befragung von Bezugspersonen die Lebensqualität bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit schwerster Behinderung in Betreuungsinstitutionen einzuschätzen. Dabei zeigte sich, dass die Lebensqualität in hohem Maße von der gesundheitlichen Situation abhing; gesundheitliche Komplikationen, Ernährungsschwierigkeiten und die Abhängigkeit von Medikamenten waren in der Regel mit einer niedrigeren Lebensqualität assoziiert. Darüber hinaus war der Ausprägungsgrad von Verhaltensauffälligkeiten mit der wahrgenommenen Lebensqualität assoziiert. Außerdem ließen sich Zusammenhänge zur Art und zu Qualitätsmerkmalen der Betreuungseinrichtung identifizieren.

Maes et al. (2007) sahen nach einer Literaturübersicht zur Effektivität von Interventionen zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit schwersten und komplexen Behinderungen Interventionen zur Optimierung der gesundheitlichen Versorgung, zur Förderung sozialer Beziehungen durch eine Anleitung der Betreuungspersonen in der Gestaltung responsiver Interaktionen sowie zur Förderung der Beteiligung an Aktivitäten in einer anregenden Umgebung als vordringlich an.

Lebensqualität im Kindesalter

Gomez et al. (2016) entwickelten einen Fragebogen zur Beurteilung der Lebensqualität von Kindern, mit dem über insgesamt 156 Items Aspekte der sozialen Inklusion, Selbstbestimmung, des körperlichen, emotionalen und materiellen Wohlbefindens, der sozialen Beziehungen und der Möglichkeiten zur Realisierung des eigenen Entwicklungspotentials abgefragt wurden. Der Fragebogen wurde in einer Stichprobe von mehr als 1000 Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Behinderung erprobt.

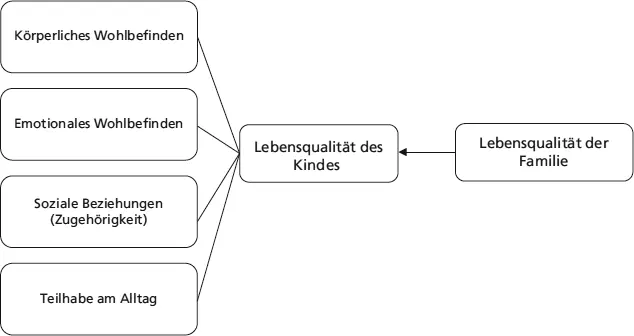

Die Sicherung von gesundheitlicher Stabilität, die Unterstützung von Kontaktbereitschaft zur Umwelt, Eigeninitiative, sozialen Beziehungen zu Erwachsenen und anderen Kindern sowie sozialer Teilhabe am Alltag sind zentrale Ziele, um die Lebensqualität von Kindern mit schwerster Behinderung zu fördern und sie körperliches und emotionales Wohlbefinden, Selbstwirksamkeit und Zugehörigkeit erleben zu lassen. Wohlbefinden, Selbstbestimmung und soziale Partizipation im Rahmen ihres Entwicklungspotentials zu fördern – dies entspricht den Leitideen der Pädagogik für alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen mit intellektueller Behinderung.

Die Lebensqualität von Kindern mit schwerster Behinderung ist untrennbar verbunden mit der Lebensqualität ihrer Eltern und Geschwister. Das bedeutet, dass sich die Frühförderung sowohl auf die Förderung des Wohlbefindens und der sozialen Teilhabe des Kindes beziehen muss als auch auf die Unterstützung der Eltern bei der Bewältigung der besonderen Herausforderungen, die die schwere Behinderung ihres Kindes für ihren Alltag und ihre psychische Stabilität mit sich bringt (

Abb. 2 Abb. 2: Lebensqualität von Kindern mit schwerster Behinderung Woran lässt sich nun emotionales Wohlbefinden bei sehr jungen Kindern mit schwerster Behinderung erkennen? Was macht hier das Gefühl sozialer Zugehörigkeit und Verbundenheit aus? Was bedeutet in dieser Entwicklungsphase soziale Teilhabe an Alltagsaktivitäten zur Realisierung des Entwicklungspotentials zur Selbstbestimmung? Wie lassen sich physiologische Grundbedürfnisse (Ernährung, Atmung, Schmerzfreiheit) sichern als Grundlage für Wohlbefinden, Selbstbestimmung und Partizipation?

).

McNcube et al. (2018) wählten emotionales Wohlbefinden (»Happiness«), Möglichkeiten zur Verwirklichung des Entwicklungspotentials und zur Beteiligung an Aktivitäten sowie die Qualität sozialer Beziehungen zu Peers als Indikatoren für die Lebensqualität. Sie befragten 246 Eltern von Kindern mit schwerer intellektueller Behinderung im Alter zwischen vier und 19 Jahren und verglichen die Einschätzungen mit denen von Eltern von Kindern ohne Entwicklungsstörungen. Erwartungsgemäß schätzten die Eltern der ersten Gruppe die Lebensqualität ihrer Kinder niedriger ein. Innerhalb dieser Gruppe erhielten jüngere Kinder, Kinder mit höherem Niveau adaptiver Fähigkeiten und geringer Ausprägung von Verhaltensauffälligkeiten eine günstigere Einschätzung. Als weiterer Einflussfaktor ließ sich eine allgemeine positive Lebenseinstellung der Eltern identifizieren, die als »Optimismus« erhoben worden war. Je stärker sich die Eltern selbst psychisch belastet fühlten und je weniger zufrieden sie mit der pädagogischen Förderung ihrer Kinder waren, umso niedriger schätzten sie auch die Lebensqualität ihrer Kinder ein.

Abb. 2: Lebensqualität von Kindern mit schwerster Behinderung

Woran lässt sich nun emotionales Wohlbefinden bei sehr jungen Kindern mit schwerster Behinderung erkennen? Was macht hier das Gefühl sozialer Zugehörigkeit und Verbundenheit aus? Was bedeutet in dieser Entwicklungsphase soziale Teilhabe an Alltagsaktivitäten zur Realisierung des Entwicklungspotentials zur Selbstbestimmung? Wie lassen sich physiologische Grundbedürfnisse (Ernährung, Atmung, Schmerzfreiheit) sichern als Grundlage für Wohlbefinden, Selbstbestimmung und Partizipation?

Einordnung in ein systemisches Entwicklungsmodell

Die Sicherung des körperlichen Wohlbefindens – mit anderen Worten der Schutz vor Gefahren –, Anregungen durch Teilhabe an Aktivitäten im Alltag und entwicklungsförderliche Interaktionen in stabilen emotionalen Beziehungen mit den Bezugspersonen sind Voraussetzungen für den Erwerb von kognitiven, sprachlichen, motorischen und sozialen Kompetenzen im Kindesalter. Sie stellen die zentralen Ansatzpunkte für die Frühförderung von Schlüsselkompetenzen dar, die sich bei Kindern mit schwerster Behinderung als Aufmerksamkeit für die Umgebung, Eigeninitiative und soziale Beteiligung beschreiben lassen. Wie gut es Eltern gelingt, die Kinder beim Erwerb dieser Kompetenzen zu unterstützen, hängt von ihrer psychischen Stabilität und ihren sozialen Ressourcen ab (

Abb. 3 Abb. 3: Entwicklungszusammenhänge bei Kindern mit und ohne Behinderungen (adaptiert nach: Sarimski, 2017) Ein solches systemisches Verständnis von Entwicklung liegt allen modernen Konzepten familienorientierter Frühförderung zugrunde (Guralnick 2011, 2019; Sarimski, 2017). Motivation zur eigenständigen Auseinandersetzung mit der Umwelt, Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, Kompetenzen zur Selbstregulation und soziale Fähigkeiten können sich danach nur im Kontext sozialer Beziehungen in der Familie und in den sozialen Alltagserfahrungen des Kindes entwickeln. Eltern haben um ein Vielfaches mehr Gelegenheiten, Entwicklungsanregungen zu setzen, als es Fachkräfte in einer Förderstunde oder in einer Kindertagesstätte können. Es ist die Vielfalt von Aktivitäten, die sich zwischen den Förderstunden ergeben – nicht die einzelnen Stunden, in denen die Fachkraft anwesend ist –, in denen Entwicklungsförderung stattfindet. Die Entwicklungsprozesse werden in diesem Verständnis bestimmt von Anlagen und Dispositionen des Kindes, der Qualität der Eltern-Kind-Interaktionen und den Lerngelegenheiten, die es innerhalb der Familie, in den sozialen Beziehungen zu weiteren Bezugspersonen und später in sozialen Gruppen erhält. Die Qualität der Eltern-Kind-Interaktionen und der Entwicklungsimpulse im Alltag hängen ihrerseits von den persönlichen und sozialen Ressourcen der Eltern ab. Insbesondere die sensible Reaktionsbereitschaft der Eltern auf kindliche Interaktionsbeiträge und Bedürfnisse erweist sich bei Kindern mit Behinderungen als wesentliche Unterstützung für die Entwicklung (Dyches et al., 2012; Mahoney & Nam, 2011). Eltern können sich jedoch nur dann auf die besonderen Bedürfnisse ihres Kindes einstellen und ihm Anregungen für seine Entwicklung im Alltag bieten, wenn sie sich den Herausforderungen ihrer Lebenssituation gewachsen fühlen. Dies bedeutet, dass elterliche Belastungen, die Sorgen und Nöte der Eltern von den Fachkräften bei der Diagnostik und Planung von Fördermaßnahmen beachtet werden müssen.

).

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Frühförderung bei schwerster Behinderung»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Frühförderung bei schwerster Behinderung» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Frühförderung bei schwerster Behinderung» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.