Als das Abitur näher rückt, und sich Gertrud Heinzelmann für eine Studienrichtung entscheiden muss, nimmt sie auf die finanzielle Situation ihres Vaters Rücksicht und fällt einen Vernunftentscheid:

«Ich habe lange zwischen Jus & Medizin geschwankt, aber das med. Studium geht minimal 13 Semester (Jus 6–8), ist sehr viel teurer als Jus & stellt sehr grosse Anforderungen an die Gesundheit, & nachher sind die Aussichten doch kaum günstiger als für Juristen.» 22

Hans Heinzelmanns beruflicher Wechsel hatte sich nicht als ein glücklicher erwiesen. Exporteinbrüche und als neues Phänomen der zunehmend schnellere Wechsel der Kleidermode setzen nicht nur der Strohindustrie, sondern auch dem Faden- und Garnhandel zu. Die goldenen Jahre, in denen zur Damengarderobe Seidenstoffe, Stickereien und Borten gehörten und «Zwicky Nähseide und Nähgarn» in europäischen Metropolen eigene Agenturen und Fabrikationsfilialen eröffnen konnte, sind längst Vergangenheit. Zudem konkurrenziert der Kunstseidenfaden, billiger und zäher als Nähseide, die Fäden aus der Walliseller Zwirnerei. Die Verkaufsresultate, die Hans Heinzelmann auf seinen Reisen erzielt, sind ständigen Schwankungen unterworfen, trotz allem sind sie in seinen ersten Jahren noch zufrieden stellend. Aus Ägypten meldet er im Februar 1924: «Hiermit wieder ein Lebenszeichen. Geschäftlich geht es gut, ebenfalls gesundheitlich.» — Im Juni aus dem niederländischen Nobelbad Scheveningen: «Geschäfte gut, Wetter schlecht, Gesundheit dürfte besser sein, Klimawechsel hat mir zugesetzt.» – Im November aus Kopenhagen: «Bin wohlauf. Geschäft recht.» – Wiederum aus Kopenhagen zwei Jahre später im Juni 1926: «Bin stets wohlauf, mit etwas Rheumatismus zwar, aber glaub’s der Teufel bei diesem Hunde-Wetter. – Geschäftlich ging es in letzter Zeit besser.» 23Dank Umsatzbeteiligung am Auslandgeschäft verdient er überdurchschnittlich, doch dann kommt die Weltwirtschaftskrise, gefolgt von Inflation, Währungsreformen und Einfuhrbeschränkungen. «Wir haben hier wieder elendes Wetter; & die Geschäfte gehen nicht besonders gut», schreibt er im April 1930 aus Schweden und im November aus Finnland: «Bin wohlauf. – Geschäfte dürften besser sein.» Und: «Geschäfte sollten besser sein», 24meldet er im nächsten Jahr aus Dänemark. In Wallisellen stehen die Zwirnmaschinen still und «Zwicky» muss einen Teil der Belegschaft entlassen. Das Auf und Ab der Verkaufszahlen drückt Bertha aufs Gemüt. Ihre Berichte an Paul zeigen Sorgen und Belastung deutlicher, als dies Hans auf seinen Postkarten an Salesia Rietschi eingesteht. «Er kann sich nicht rühmen übers Geschäft & strengt sich ausserordentl. an, um wenigstens kleine Pöstchen zu ergattern», schreibt Bertha im Frühling 1931, und im Herbst meldet sie erleichtert: «Wir sind zwäg = Vater ist in Kopenhagen. Dadurch, dass die Damenmode länger geworden ist, braucht er gerade das doppelte Quantum wie früher für die Damenconfection & kann dort am Platze ordli arbeiten. Wir haben es so nötig. Wie’s dann weiter nördlich wird, ist fraglich, doch habe ich letzte Woche in der ‹Neue Zürcher Zeitung› gelesen, dass der Streik in Norwegen endlich gebrochen ist.» 25Dann wieder ernüchtert: «Morgen kommt Hans von seiner Holland-Reise zurück, wo er schlecht abgeschnitten hat, es wollte niemand bestellen! Die Leute sind überall so niedergeschlagen!» 26

Gertruds Studienwahl erhält familienintern Anerkennung, und aus Brasilien lässt Paul seine Schwester Bertha befriedigt wissen: «Heute überraschte mich der charmante Brief v. Student. Die Überlegung, sich als Jurist auszubilden, aus dem einfachen Grund, weil das Studium kürzer & das materielle Rendement analog der Mediziner ausfällt, fand meine Anerkennung. Kurz, der Brief zeigt klaren Menschenverstand.» Daraufhin gewährt Paul seiner Schwester freien Zugriff auf seine Bankkonten: «Ich kenne Deine Tugenden als bewährte Stauffacherin & erwarte weder Dankesrufe noch Lobgesang, sondern vernünftige Verwaltung.» 27Trotz Krise sollen seine Nichten eine «erstklassige» Ausbildung bekommen und Ferien geniessen. Mit schlechtem Gewissen – «ich hatte immer das Gefühl, als tue ich ein Unrecht» – lässt sich Bertha von seinem Konto Geld auszahlen und entschuldigt sich:

«Wir geben uns Mühe uns der Situation anzupassen. Hans & ich gehen jeder unnötigen Ausgabe ängstl. aus dem Weg – & danken Gott, dass Hans doch immer noch eine Anstellung hat & unser Brot verdient. Ausser den paar Tag Ferien, die wir uns erlaubten – trieben wir keinen Luxus. Wir hatten gesundes Essen & gesundes Wohnen und das kostet so viel – dass wir immer zielen mussten durchzukommen.» 28

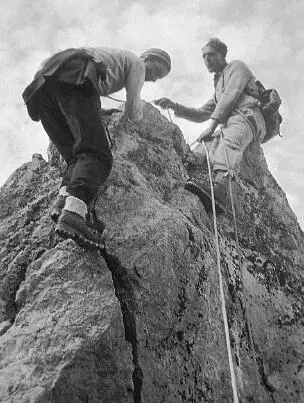

Mit Stolz fügt sie hinzu: «Die Kinder entfalten sich gut zu uns. grössten Freude – natürl. kosten sie, es müssen Opfer gebracht werden.» Elisabeth wird eine Lehre als Damenschneiderin beginnen und später die Kunstschule besuchen, Gertrud nimmt an der Universität Zürich ihr Rechtsstudium in Angriff. Sie tritt dem Schweizer Frauen-Alpenclub bei und fährt im August 1935 abenteuerlustig mit den Anfängerinnen ins Wallis. Was sie hier erlebt, schildert sie ihrem brasilianischen Gönner auf drei Briefseiten, zum Beweis, dass sie seiner Förderung würdig sei.

«Es wurde 9h, bis wir den Einstieg in den Felsen erreichten, dann aber folgte eine 4-stündige Gratkletterei, wie ich vorher noch keine gemacht habe, sehr rassig war sie. Der Westgrat des Besso ist an Schönheit & Schwierigkeit dem Matterhorn ebenbürtig.»

Gertrud Heinzelmann an Paul Zimmermann

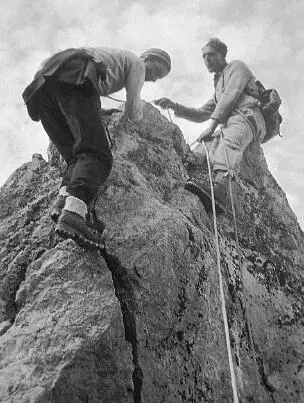

Gertrud Heinzelmann am Seil des Bergführers im Val de Zinal, Wallis, 1935.

Im Val de Zinal übt sie Klettergriffe – «an einer Wand hing der Rücken, an der andern die Schuhnägel» 29– und auf dem Weisshorngletscher lernt sie den korrekten Umgang mit dem Eispickel. Das Üben ist ihr schon bald zu wenig: «Ich gesellte mich zu den Kanonen zur Diablon-Traverse.» Der Bergführer schätzt das Können der «Kanone» anders ein und nimmt sie aus Sicherheitsgründen zuvorderst ans Seil, sollte sie auf dem Grat aus Unerfahrenheit eine falsche Bewegung machen oder vor Müdigkeit stolpern. Nach Braslien meldet die «Kanone»: «Obwohl ich weitaus die jüngste war, hatte ich die Ehre am Führerseil zuorderst zu sein.» Es sei eine «sehr schöne Klettertour» geworden. Nach einem Ruhetag und einer Nacht auf «höllisch harten Strohsäcken» wagt sich Gertrud Heinzelmann an ihren ersten Viertausender, den Westgrat von Besso. Während Stunden klettert sie in schwindelnder Höhe einem Grat entlang, sieht in den Abgrund hinunter, darf den Mut nicht verlieren und darf nicht aufgeben, auch wenn sie möchte, sie muss Müdigkeit überwinden, mit schmerzenden Füssen und klammen Fingern fertig werden, alles nicht der Rede wert, jedenfalls gesteht sie ihrem Onkel nichts dergleichen ein. Die Tour gelingt – «rassig war sie». Doch «zu feig» sei die Mannschaft gewesen, um nach dem Abstieg noch am selben Tag ins Tal nach Zinal zu den wartenden Kolleginnen hinunter zu «tippeln». Die Gruppe übernachtet inmitten von Gletschern in der Mountet-Hütte. Am nächsten Tag blicken die Kletterinnen bei strahlend blauem Himmel am Zinalrothorn empor – «der wunderbare Gipfel lockte immer mehr» – und drei Kolleginnen und Gertrud Heinzelmann nehmen sich vor, auch diesen Viertausender zu erklimmen. Auf seinem Gipfel befindet man sich auf Augenhöhe mit den Berühmtesten, dem Matterhorn und der Dufourspitze, und weit, weit unten liegt der Kurort Zermatt. Vor Sonnenaufgang ziehen sie mit zwei Bergführern los, durchqueren den Gletscher, der steil zum vereisten Blanc-Grat hinaufführt. Hier werden sie von einem Wetterumsturz überrascht: «Leider hatte das Wetter sich verschlechtert, auf dem Grat begrüsste uns ein förmlicher Sturm, der einem den Pickel direkt in der Hand schüttelte, wenn man ihn einstecken wollte.» Ein Unwetter mit bissigen Windböen, einschlagenden Blitzen und heftigem Eisregen, der die Felsen im Handumdrehen glitschig und gefährlich macht, alles möglich, aber die «Kanone» schreibt dazu nichts. Die Gruppe kehrt nicht um, kämpft unter Lebensgefahr auf dem Eisgrat weiter, erreicht schliesslich den blanken Granit – «nur schade, dass ausgerechnet jetzt ein Hagelwetter ausbrach» – und klettert, zu allem entschlossen, am Felsen hoch. «Um 9 h war der Gipfel geschafft. Vor Freude über unsere Leistung flogen sich alle förmlich in die ‹Arme›, meine Kameradin & ich erhielten zur Feier des grossen Moments von unserem Führer ein ‹baiser pour le grand courage›.» Der Sturm tobt auch während des Abstiegs, der nicht ohne «Intermezzi» verläuft, wie Gertrud Heinzelmann die Zwischenfälle umschreibt, die glücklicherweise harmlos verlaufen, vielleicht ebenso hätten tödlich enden können. Der Betreiber der Mountet-Hütte, ein erfahrener Alpinist, befürchtet längst Schlimmes und sucht mit dem Fernglas den Grat und die Felsen ab. Dann, am frühen Nachmittag, trifft die Gruppe wohlbehalten «beim Papa Hüttenwart» ein: «Der Alte war fast ausser sich vor Freude, dass wir trotz des schlechten Wetters das Zinalrothorn geschafft hatten.»

Читать дальше