Genau das machte aber Benjamins Charme aus: seine düstere, kränkliche, romantische Ausstrahlung. Mit richtigem Namen hieß er Errico Malatesta. Wir waren alle ein bisschen in ihn verliebt. Sein nächstes Ziel war Bologna, wo bald, so sagte er, die libertären Ideen triumphieren würden. Wir wären ihm gern gefolgt, besonders die Jüngste von uns, die sechzehnjährige Mathilde. Mehr als einmal hatte sie Benjamin abends in sein Logis begleitet.

Die Kommune hatte der Fantasie an die Macht verholfen, hatte Dinge in Gang gebracht, auf die vorher kein Mensch gekommen wäre. Die Beziehungen zwischen den Leuten, den Kindern, die Arbeit, alles war für kurze Zeit anders gewesen, hatte jeden überzeugt, Männer wie Frauen, auch die, die nichts dazu beigetragen hatten wie wir. Wir nannten uns ab jetzt Kommunardinnen, obwohl wir bei der Verteidigung von Paris gar nicht dabei gewesen waren. Hat man das Glück gehabt, Bakunin zu begegnen und in Malatesta verliebt zu sein, wenn auch nicht ganz so heftig wie Mathilde, blickt man von da an mit dem Lachen des einen und der Ironie des anderen auf die Welt. Ein kurzer Moment kann den Tag hell erstrahlen lassen. So ließ die Kommune, die wir nur von Weitem gesehen hatten, unser Leben erstrahlen.

Jeanne war in Übersee aufgewachsen, besaß aber kaum noch Erinnerungen an ihre frühe Kindheit. Wir im Tal, sagte sie, hätten einen Akzent, über den sich die Leute in Québec lustig machten, diesen Jura-Akzent, den der aus Frankreich stammende Lehrer uns auszutreiben versucht hatte. Jeanne, unsere hübsche Dunkelhaarige, sollte ihr Leben lang einen leichten Québec-Akzent behalten. Ihr Mann, der bei Blancpain entlassen worden war, arbeitete im Eisenbahnbau. Er saß auf einem Stapel Gleise, als in der Kurve vor Courtelary die ganze Ladung vom Waggon rutschte. Er wurde zermalmt und hinterließ drei kleine Knaben mit wachen Augen: Joseph, Louis und Thomas. Jeanne arbeitete weiter als Emailleurin, konnte sich und die Kinder aber nur mit Mühe und Not durchbringen.

Auf noch schlimmere Weise hatte Lison ihren Mann und ein Kind verloren. In Saint-Imier, wo sie sie vom Zug abholen wollte, hatten es die beiden nicht geschafft, rechtzeitig auszusteigen, und waren bis zum Bahnhof von Sonvilier weitergefahren. Der Vater war mit dem kleinen Knaben an der Hand zu Fuß entlang der Gleise nach Hause gelaufen und hatte den zurückkehrenden Zug nicht kommen hören. Nun musste Lison ihre vier Töchter Albertine, Alphonsine, Anna und Alice alleine aufziehen. Von der Gemeinde bekam sie Armenhilfe. Aber um ihr diese fünfzig Franken im Monat nicht länger zahlen zu müssen, hatten die Herrschaften ihr einen Handel angeboten: Vierhundert Franken auf einen Schlag, genug für eine Reise nach Amerika, aber nur unter der Bedingung, dass sie nie mehr zurückkehrte, denn mit dieser Summe sollten sämtliche Forderungen beglichen sein. Das hat sie dann schließlich unterschrieben.

Für Jeanne, deren Eltern einst bei der Auswanderung nach Québec auf jede weitere Hilfe von der Gemeindeverwaltung verzichtet hatten, stand keinerlei Unterstützung in Aussicht, weder für die Erziehung ihrer drei Knaben hier im Tal noch für eine erneute Reise.

Die beiden Frauen, die wir die Eisenbahnwitwen nannten, standen mit ihrem Elend nicht alleine da. Eines Abends trafen wir uns im Schuppen des Straßenwärters, um ihre Lage zu besprechen. Wir waren alle zwischen siebzehn und einunddreißig Jahre alt und entschlossen, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen. Wir hätten gern eine Hilfsgesellschaft gegründet, aber so etwas auf die Beine zu stellen, schien uns unmöglich. Wir hatten keine Ersparnisse, die wir hätten zusammenlegen können, kamen nur selten durch die Woche, ohne das Brot anschreiben lassen zu müssen.

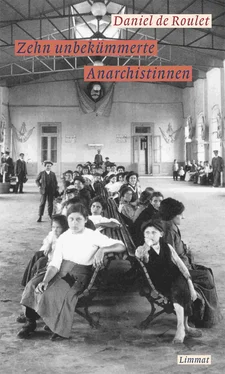

Nach der Abreise der Kongressteilnehmer diskutierten wir umso mehr über unseren Wunsch nach einem anderen Leben. Eine Bäckerin, eine Modistin, die anderen sechs in unsicheren Uhrmacherberufen: Schmelzarbeiterin, Vergolderin, Wicklerin, Verstifterin-Zentriererin, Regleuse, Einsetzerin, und alle von Zeit zu Zeit, je nach Konjunktur, arbeitslos. Wir fassten die Emigration ins Auge, um uns ein neues Leben zu erfinden. Sobald ganz Europa Arbeit hätte und anarchistisch geworden wäre, sagte Blandine, kämen wir wieder zurück. Valentine widersprach ihrer großen Schwester lieber nicht, wollte aber mit ihrer Entscheidung noch warten.

Jeanne und Lison nahmen mit ihren Kindern an den Treffen teil. Émilie, die Modistin, brachte den kleinen Max mit. Adèle war damals schwanger mit Clémence. Als Mathilde mit der Idee kam, wir Frauen sollten alleine, nur mit den Kindern, aufbrechen, mochten wir nicht so recht daran glauben. Einige Wochen später aber war der Plan gereift. Was hatten wir schon zu erwarten, wenn wir im Tal blieben? Im Morgengrauen in die Fabrik, nach elf Stunden wieder nach Hause, den Rücken von der Werkbank gekrümmt, mit schmerzenden Augen und Kopfweh, schlecht bezahlt, und am nächsten Tag alles wieder von vorne. Wütend auf den Werkmeister, der uns wegen fünf Minuten Verspätung eine Strafe aufbrummte, auf die Monotonie der Arbeit und die Vorschriften, die uns das Singen und sogar das Pfeifen verboten, neidisch auf die anderen Arbeiterinnen und ihren Platz im Umkleideraum, und dazu noch in ständiger Angst, beim geringsten Anlass unsere Stelle zu verlieren. Das war nicht dieses wahre Leben, von dem der russische Prinz und der schöne Benjamin gesprochen hatten.

Heftige Diskussionen. Alles Mögliche kam auf den Tisch. Die eine hatte Angst, die andere wollte um jeden Preis fort. Und viele Überlegungen: Auswandern hieß nicht nur, mit schwerem Gepäck aufzubrechen, sondern auch ein Projekt für drüben zu haben, wo man dann ein neues Leben mit Leuten beginnen würde, die weder die Wege auf den Schattenberg noch die Enge unseres Himmels gesehen hatten, die mit anderen Währungen rechneten, über Dinge lachten, die uns zum Weinen brachten. Es bedeutete auch, sich über Unverhofftes zu freuen, ohne dabei die Kraft zum Aufbegehren zu verlieren. Falls man sich an den Hintern fassen lassen musste wie im gemischten Chor, schlüpfrige Witze ertragen sollte wie auf dem Marktplatz, dann brauchte man gar nicht erst den Ort zu wechseln.

Schöne Worte, genug geredet. Wir fahren! Worauf die Einwände der Männer kamen, die uns Abenteuerinnen, Utopistinnen und kleine Anarchistinnen nannten. Sie, die Freiheit, Fortschritt, ewige Sonntage nur als Worte im Munde führten, störte es, dass wir das alles in die Tat umsetzen wollten. Wir lasen verlockende Werbeangebote für Peru, Australien, Kanada. Wir entschieden uns für Patagonien, weil noch niemand Schlechtes darüber gesagt, niemand je einen Fuß dorthin gesetzt hatte und der Annonce zufolge Frauen dort willkommen waren. Natürlich ging es darum, die Gegend zu bevölkern, wurden heiratswillige junge Mädchen oder Nutten gesucht. Aber das wäre für uns die Gelegenheit, zu beweisen, dass wir weder das eine noch das andere waren.

Émilie schnitt im Jura bernois einen Aufruf aus, den wir später in das grüne Heft klebten: «An alle, die gesund und arbeitsfreudig sind, die von eigenem Besitz träumen, die wissen, wie ungeheuer viel sich mit der Zucht und Vermehrung von Viehherden verdienen lässt, denen sage ich: Kommt zur Magellanstraße, bringt Mut und Ausdauer mit, und die Zukunft wird es euch mit Wohlstand vergelten. Euch erwartet ein angenehmes, gesundes Klima, Weideland ist reichlich vorhanden, Gruyère lässt sich leicht herstellen, hoher Absatz ist garantiert. Überdies macht die Regierung konkrete Zugeständnisse und gestattet es auch den ärmsten Einwanderern, sich zu Gruppen oder Verbänden zusammenzuschließen und innerhalb weniger Jahre Landbesitzer zu werden.»

Von Rinderzucht und Gruyère-Herstellung hatten wir zwar keine große Ahnung, fanden das aber nebensächlich. Wir träumten nicht davon, Eigentümer zu werden, da hatten wir klare Vorstellungen. Doch der Gedanke, einen Ort zu finden, an dem wir uns ein gemeinschaftliches Leben aufbauen könnten, beschäftigte uns wochenlang. Aus Saint-Imier würden wir alles Gute übernehmen. Zum Beispiel die Genossenschaften wie die von den Arbeiterinnen verwaltete Bäckereikooperative. Unsere Kinder würden mehrere Sprachen lernen. Wir fragten diejenigen um Rat, die verarmt aus Amerika zurückgekehrt waren. Wir überlegten, auf wie viele Männer wir würden verzichten können. Sollten wir alle zusammen aufbrechen, oder sollten einige von uns vorausfahren und für die anderen das Terrain bereiten? Am Ende taten Émilie, Jeanne, Lison, Adèle, Germaine, Mathilde und wir beiden Schwestern Grimm uns zusammen. Mit neun Kindern zwischen null und sechs Jahren. Émilie, die schwanger war von einem Liebhaber, der sie schlug, würde ihren Sohn Max mitnehmen. Jeanne ihre drei Knaben, Lison ihre vier Töchter und Adèle die kleine Clémence, die erst drei Monate alt war.

Читать дальше