Damals kam die Bevölkerung von Paris ein paar Monate lang ohne Regierung aus. Uns schien, dass die Pariser Kommune in Sachen Freiheit ein gutes Experiment war, vielleicht ein historisches und politisches Vorbild. Ein Emailleur aus Sonvilier, der die Barrikaden und die roten Fahnen gesehen hatte, erzählte sehr bewegt davon, wollte uns mit seiner Begeisterung anstecken.

Als die Freimaurerloge eine öffentliche Konferenz zu den Ereignissen in Frankreich veranstaltete, gingen wir alle gemeinsam hin, um einem Schwadroneur zuzuhören, der aber sehr theoretisch blieb, ohne die Einzelheiten zu erzählen, die uns interessiert hätten. Soviel wir verstanden, war in Paris etwas Ähnliches passiert wie bei uns im Jahr 1851 mit dem guten Doktor Basswitz: Wenn die Konservativen sich bedroht fühlen, verbünden sie sich mit ihren früheren Feinden, um die Aufständischen im Namen der Republik zu unterdrücken. Wir hatten keine Hemmungen, lästige Fragen zu stellen.

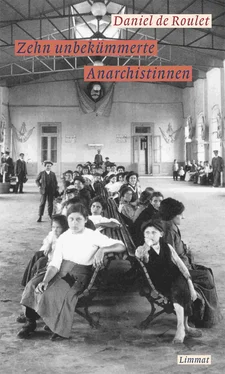

Um besser gemeinsam überlegen zu können, wie es auch in unserem Tal zu derart rühmlichen Ereignissen kommen könnte, trafen wir uns mehrmals bei Adèle. Ihr Vater hatte den Schlüssel zu einem großen Schuppen, denn er war Straßenwärter, das heißt, die Gemeindeverwaltung hatte ihn dafür angestellt, auf dem Marktplatz die Pferdeäpfel wegzukehren und im Winter Salz auf die Stufen der Kirche zu streuen. Adèles Mutter war Wäscherin und arbeitete hauptsächlich bei der Familie von Francillon, dem Chef von Longines, einmal die Woche kochte sie dort die Wäsche. Wir überlegten gemeinsam, wie man Francillon eines Tages im Namen der Gleichheit zum Schneeschippen verpflichten könnte und seine Frau dazu, die Waschküche feucht auszuwischen. Aber wenn wir nicht wollten, dass uns die zu Hilfe gerufenen Truppen niedermetzelten, mussten wir listig vorgehen. Wir würden die Kommune des Tals, die Gleichheit der Bürger und, warum nicht, der Bürgerinnen ausrufen.

Unterdessen war der Winter zurückgekehrt. Der Schnee, der die Landschaft in sanfte, runde Formen kleidet, lag so hoch, dass die Fabrikbesitzer eine Schließung ohne Lohnfortzahlung anordneten. Wir nutzten diese Zeit, um Marmelade einzukochen, Sauerkraut umzufüllen und wieder einmal Julie oder Die neue Heloïse zu lesen, die uns immer zu Tränen rührte. Der Schnee verschwand erst im Frühjahr und brachte mit einem Mal Krokusse und knospende Osterglocken zum Vorschein.

Als der Sommer nahte, ließ der Straßenwärter uns über Adèle – auch die Rote Rolli genannt, weil sie Zapfen rollierte – mitteilen, dass die Revolutionäre aus ganz Europa in Saint-Imier einen Kongress abhalten würden. Zur Vorbereitung auf das Ereignis würde der große Bärtige, den man in den Cafés von Sonvilier sitzen sah, Vorträge halten, würde die wichtigsten Herausforderungen einer nicht nur nationalen, sondern – so sagte der Straßenwärter Bourquin mit einem neuen Wort – internationalen Revolution erklären. Anfangs hielten wir den Bärtigen für Garibaldi, den Mann, der in Südamerika und in Italien gekämpft hatte. Doch dem Straßenwärter zufolge hieß dieser Garibaldi Bakunin und war in seiner Heimat Russland nichts Geringeres als ein Prinz.

Bei seinem ersten Vortrag im Café de la Place saßen wir hinten im Raum in einem Grüppchen zusammen und prägten uns jedes seiner Worte ein. Valentine rührten sie besonders ans Herz. Dem großen Bärtigen zufolge war der Kapitalist, der von der zu billig verkauften Arbeit des Werktätigen lebte, der Feind des Menschengeschlechts. Soweit klar. Außerdem müsse man sich vor der Autorität in Acht nehmen, sagte er, selbst dann, wenn sie von den Antikapitalisten komme. Er erzählte, dass in London ein gewisser Karl Marx, der von sich behaupte, Sozialist zu sein, eine Organisation kleiner Vorsitzender gründen wolle, um besser Revolution machen zu können. Er wolle den öffentlichen Delegiertenkongress durch eine private Konferenz ersetzen, die beschließen würde, sich an Wahlen zu beteiligen. Wo man doch wisse, was Wahlen seien! In Italien und Spanien stünden wunderbare Dinge bevor, die Massen seien bereit, sich zu erheben, nicht um an die Macht zu kommen, sondern um sie abzuschaffen. Es lebe die soziale Revolution, es lebe die Pariser Kommune!

Anfang September 1872 war unser Dorf voller Anarchisten, die aus ganz Europa zum Kongress ihrer Föderation gekommen waren. Sie schlugen vor, in den Sälen der Cafés Vorträge zu halten. Statt abends heimzugehen, gingen wir also dorthin, um uns diese Vorträge anzuhören, um Fragen zu stellen, Zweifel zu äußern. Es rumorte, und man debattierte. Es herrschte die allgemeine Ansicht, dass die Revolution vor der Tür stehe, den Unternehmern Angst mache und des Proletariers Herz erfreue. Bald werde eine Zeit kommen, da man alles, auch die Wissenschaft, neu erfinden müsse. Auf die Vergangenheit dürfe man nicht mehr zählen, die Situation sei so neu, dass sie mit nichts zu vergleichen sei. Man erlebe nichts anderes als die Heraufkunft einer neuen Menschheit. Valentine, Ihre Berichterstatterin, hatte da ihre Zweifel, aber da ihre große Schwester Blandine das behauptete, zog sie es vor, sich nicht mit ihr anzulegen, Blandine konnte unangenehm werden.

Die öffentlichen Diskussionen fanden im Café Schüpbach auf Deutsch, im Lion d’or auf Spanisch, im Bahnhofsrestaurant, im Boulevard, im Midi auf Französisch statt. Hier bekam man schöne Worte zu hören wie:

«Bedenkt man, dass die endgültige Emanzipation der Arbeit nur mittels einer Umwandlung der auf Privileg und Autorität basierenden politischen Gesellschaft in eine auf Gleichheit und Freiheit basierende ökonomische Gesellschaft herbeigeführt werden kann, dass jegliche Beteiligung der Arbeiterklasse an der bürgerlichen Regierungspolitik zu nichts anderem führen kann als zur Konsolidierung der bestehenden Ordnung der Dinge …»

Das entsprach genau dem, was wir von unserer lokalen Geschichte wussten, von der Vertreibung des guten Doktor Basswitz, weil er zu viel Gutes über Jean-Jacques Rousseau gesagt hatte. Es gab uns zu denken, und jede einzelne von uns bekam Lust, fortzugehen. Valentine konnte sich gut vorstellen, nach Genf auszuwandern, aber nicht weiter weg. Die anderen wollten ans Ende der Welt.

Uns alle beeindruckte der Feuereifer eines jungen italienischen Anarchisten, den sie Benjamin nannten. Er war erst achtzehn Jahre alt und hing an den Lippen von Bakunin, der achtundfünfzig Jahre alt war, von denen er zehn im Gefängnis verbracht hatte. Eines Abends erzählte der russische Prinz im Café de la Place von seiner Flucht aus Sibirien, wohin er deportiert worden war. Er war über Japan, Kalifornien, New York geflohen, bevor er nach London zurückgekehrt war, um mit Karl Marx zu streiten, dessen Bücher er ins Russische übersetzt hatte. Benjamin spendierte die Runde, sagte, es sei ganz natürlich, für eine Idee um die Welt zu reisen. Dem stimmte Bakunin hinter seinem Bart mit zusammengekniffenen Augen zu. Einige von uns, besonders Mathilde, konnten ihre Augen nicht mehr von dem jungen begeisterten Italiener wenden.

Seine Locken waren zerzaust, sein Gesicht leicht verfinstert von jugendlichem Bartwuchs. Er erzählte, dass er in einer Stadt in der Nähe von Neapel geboren sei. Mit sechs Jahren hatte er die Ankunft von Garibaldi miterlebt, erinnerte sich aber nur daran, dass der rote Bart seines Helden und dessen rotes Hemd gut zusammenpassten. Mit vierzehn kannte er Rousseaus Werke auswendig und verfasste ein Pamphlet gegen den italienischen König. Der Präfekt ließ ihn verhaften. Sein Vater, ein reicher Kaufmann, holte ihn aus dem Gefängnis und mahnte ihn: Mein Sohn, mit solchen Ideen wirst du dein Leben im Straflager beenden. Recht hat er, mein Vater, sagte Benjamin, aber nicht mehr lange, denn wir machen Revolution.

Im Jahr zuvor hatte er nochmals sechs Monate im Gefängnis gesessen und wurde anschließend in Neapel der Universität verwiesen. Er nahm Kontakt mit der Internationale auf, um über die Pariser Kommune zu diskutieren, und gründete in Italien eine Sektion. Sechs Wochen vor seiner Reise nach Saint-Imier war er nach Zürich zu dem großen Bärtigen gefahren. Beide verteidigten mit derselben Verve dieselben Ideen. Bakunin fand, Benjamin sehe schlecht aus. Wie sein Vater sagte er ihm voraus, er werde an Erschöpfung zugrunde gehen.

Читать дальше