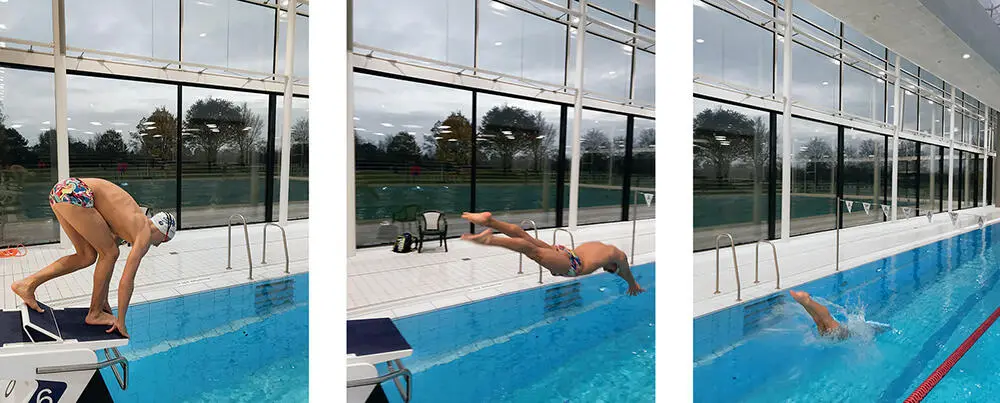

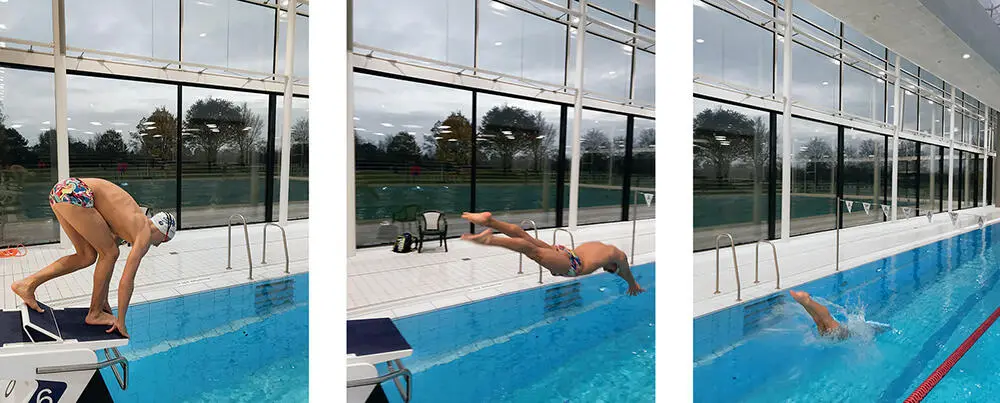

Ein starker Absprung, ein möglichst widerstandsarmes Eintauchen, um möglichst weit nach vorne zu kommen und ein guter Eintauchwinkel.

Was bedeutet ein guter Eintauchwinkel?

Es ist wichtig, dass man möglichst wenig Vorwärtsgeschwindigkeit verliert. Ein hilfreiches Bild ist die Vorstellung, in ein Eisloch zu springen: Der Winkel soll so sein, dass einerseits beim Eintauchen die Beine nicht auf das Wasser aufschlagen, der Körper sich aber direkt nach dem Eintauchen trotzdem wieder weit nach vorne ausrichtet, um die Vorwärtsgeschwindigkeit zu erhalten.

Worauf achtet man beim Absprung?

Man steht heute ja in Schrittstellung auf dem Startblock, ein vorderes Bein und ein hinteres Bein, der Oberkörper ist abgeknickt, die Beine sind gebeugt, vergleichbar mit dem Sprintstart in der Leichtathletik. Die Hände fassen einzeln am Startblock über die Kante und drücken den Körper zusammen mit dem Absprung der Beine nach vorne. Nach dem Absprung soll das vordere Bein, welches in der Luft dann zum unteren wird, in Richtung oberes Bein hochgezogen werden, um den korrekten Eintauchwinkel vorzubereiten.

Und was machen dann die Finger, Hände, Arme und der Kopf?

Direkt nach dem Absprung fasst die obere gestreckte Hand auf die untere gestreckte Hand, die Oberarme sind neben den Ohren, der Blick richtet sich nicht zum »Loch«, sondern nach unten auf das Wasser – man muss einüben, das »Loch« zu treffen ohne zu schauen, ansonsten würde die Stirn wieder zu viel Widerstand bieten.

Bei der Staffel kann ein anderer Absprung gezeigt werden: Weil sich die Schwimmer auf dem Startblock bewegen dürfen, können sie mit Hilfe eines Armkreisen einen größeren Abdruckimpuls umsetzen.

Es gäbe noch andere interessante Momente für Wassersprünge zu benennen: der elegante Sprung der Synchronschwimmerinnen zum Auftakt der Kür, der Sprung des eingewechselten Wasserballers, der Coolness, Kraft und Stärke zeigen soll oder der »Rettungssprung« vom Surfbrett.

Kunst, Athletik, Perfektion

Das Buch trägt den Untertitel »Kunst, Athletik, Perfektion«. Diese drei Begriffe bringen die besonderen Aspekte des Wasserspringens zum Ausdruck.

Das Springen von den Sprungbrettern aus 1 und 3 Meter Höhe wird wie schon erwähnt auch als Kunstspringen bezeichnet. Selbstverständlich gehört ebenso das Turmspringen in diesem hier vorzustellenden Sinne zum »Kunst«springen.

Worin liegt die Kunst im Wasserspringen? Was bedeutet Kunst? Die Redewendung »Kunst kommt von Können« entspricht tatsächlich dem eigentlichen Wortstamm. Kunst bezeichnet angeworbene Fertigkeiten und unterscheidet sich so von dem Begriff Natur, dem Ursprünglichen.

In der Neuzeit wurde der Begriff mit dem Begriff der Ästhetik verbunden. Die Fertigkeit, wird zur Kunst, wenn sie mit Schönheit belegt ist. Das bezog sich auf die bildenden Künste, die musikalischen, literarischen und darstellerischen. Neuzeitliche Künste, die auf den Sport bezogen werden können, waren Tanzkunst, Fechtkunst und Reitkunst.

Sprungkunst in Reinform: Tania Cagnotto beim Absprung zum zweieinhalbfachen Auerbachsalto gehechtet vom 3-m-Brett.

Kunst entstand unabhängig von Handlungen die der Lebenserhaltung dienten (außer u. U. die Fechtkunst ...). Schon Funde aus der Altsteinzeit belegen, dass vermutlich religiöse oder kultische Rituale begleitet wurden von Musik (Flöten) und Schmuck.

Der Wasserspringer stellt ebenfalls sein Können dar. Sein Können soll nicht nur den Wettkampfregeln entsprechen sondern schön erscheinen. Beeindrucken. Die Wasserspringer sind an sich nicht geschmückt, sondern eher nackt. Die Badebekleidung kann die Schönheit des Körpers unterstreichen. Die Springer stellen sich und ihre Sprünge dar. Vor den Kampfrichtern im Wettkampf, vor den Badegästen im Training. Schon bei kleinen Kindern ist manchmal eine größere Motivation zu spüren, wenn ihnen jemand (vor allem Gleichaltrige) zuschaut.

Vom Turm besteht die Faszination in der Gestaltung des tiefen freien Falls. Vom Brett die Dynamik des In-die-Höhe-Steigens und Fallens. Beiden gemein ist die Schönheit des gestreckten Eintauchen ohne viel Wasserspritzer sowie die Faszination, wie der Körper beim Eintauchen von etwa 60 km/h auf 0 km/h abgebremst wird.

Horst Görlitz sagte immer: »Können musste de Piepen.« Wenn man den Sprung beherrscht kann man sich auf die Schönheit der Ausführung, der Darstellung konzentrieren – der Sprung kann (scheinbar) mühelos und leicht und spielerisch aussehen.

Die athletischen Anforderungen sind in den letzten 20 Jahren enorm gestiegen. Begründet ist dies durch die Entwicklung, immer früher, immer schwierigere Sprünge zu springen – auch auf die Gefahr hin, unsauber ins Wasser zu kommen. Sowie durch die Entwicklung der Sprungbretter, die deutlich flexibler, im Schwungverhalten schneller sind und höher abwerfen als früher. Die Absprungtechnik von der Plattform hat sich zu einer immer tieferen Hocke entwickelt, um höher nach oben springen zu können.

Das Streben nach perfektem Wasserspringen bedarf einer gut ausgebildeten körperlichen Konstitution und Fitness. Und zwar in jedem Alter. Vor allem bei Kindern sollte individuell und altersgerecht trainiert werden und nicht zu früh zu belastend. Auch ältere Springer benötigen entsprechende athletische Voraussetzungen und sollten sich nicht überschätzen.

Die Vielseitigkeit und Häufigkeit des Trainings in Form von belastungsvorbereitender Gymnastik auf dem Trampolin und im Wasser bildet bereits eine besondere Athletik aus. Soll darüber hinaus aus präventiven und leistungssportlichen Aspekten mehr getan werden, dann kann man gezielte Übungen zur Muskelkräftigung im Kraftraum oder mit dem Theraband durchführen und das Bodenturnen intensivieren. Dazu bedarf es allerdings noch viel mehr an Trainingsumfang – was heutzutage in Deutschland nur an den Bundesstützpunkten geleistet werden kann.

Die perfekte Figur alleine macht die Kunst des Springens noch nicht aus. Horst Görlitz bestand darauf schlanke Springer zu trainieren, wies öfter bei korpulenteren Springern darauf hin, dass manche »ein besseres Luftgefühl« hätten, was ich aus meiner Erfahrung heute bestätigen kann.

Perfektion erfordert ständiges Üben und fortwährendes Wiederholen des Gleichen. Das kann sehr anstrengend, unangenehm und eintönig sein – für Sportler und Trainer. Hier ist Geduld gefordert.

Die Perfektion liegt im Detail und wird eingeübt, erarbeitet. Der »perfekte« Sprung im Wettkampf ist nahezu komplett automatisiert – also eingeübt – hat aber noch Ressourcen für eine ganz besondere Leichtigkeit und Ästhetik.

Perfektion kann, wenn man sie als Absolutes sehen möchte, die Gefahr einer »Verhärtung« mit sich bringen: Man will dies oder jenes unbedingt erlernen. Es »muss« perfekt sein. Ganz allgemein, ob in Sport oder Musik, erfordert es große pädagogische Fähigkeiten, die Schüler, Sportler zur Perfektion zu begleiten. Aber der Sportler/Schüler selbst kann auch »verhärten« in der Unzufriedenheit, es eben nicht perfekt geschafft zu haben.

Читать дальше