Darüber hinaus war Reichenau eine Herrschaft, das heisst ein ursprünglich sich selbst verwaltender Adelssitz mit Untertanen (sogenannten Herrschaftsleuten), mit politischen und juristischen Privilegien, ja sogar mit dem Recht, Münzen zu schlagen, was dem Weiler mit dem Schloss und der Gemeinde Tamins eine gewisse Eigenständigkeit verlieh. Im Prinzip konnte Reichenau somit seine eigene Politik bestimmen. Das ist auch deshalb wichtig, weil auf Schloss Reichenau, zwei Gehstunden von Chur entfernt, Unterhandlungen stattfanden und Entscheidungen getroffen wurden, von denen man anderswo nichts wusste oder wissen durfte. Während zweieinhalb Jahren, seit April 1796, residierte ein französischer Botschafter auf Schloss Reichenau und ging dort seinen Geschäften nach, während sein österreichischer Kollege traditionsgemäss den Bischofssitz Chur als Standort benutzte. Dass dies nicht ohne Einfluss auf das Seminar Reichenau blieb, wird anhand von Beispielen sichtbar werden.

QUELLENLAGE UND LITERATUR

Über das Seminar Reichenau existiert noch keine eigenständige Schrift, welche die ganze Zeit seines Bestehens abdeckt. Man findet Beschreibungen in den Biografien über Johann Baptista von Tscharner (Alfred Rufer), Johann Peter Nesemann (Benedikt Hartmann) und Heinrich Zschokke (Carl Günther, Werner Ort). Alle Autoren stützen sich hauptsächlich auf den Nachlass Tscharner im Staatsarchiv Graubünden, der aber in dieser Hinsicht unvollständig ist und nur teilweise als objektiv betrachtet werden kann. Das liegt einmal an den Eigentumsverhältnissen der Herrschaft Reichenau, die 1792 von der Speditions- und Handelsfirma S. und J. B. Bavier in Chur und einer Privatperson gekauft worden war. Tscharner war seit 1788 Teilhaber dieser Firma. Als solcher, mit einem Anteil von einem Drittel, musste er sich den Beschlüssen der Mehrheit fügen. 1806 zog er sich daraus zurück und verkaufte seinen Anteil, was zur Folge hatte, dass die meisten Akten bei der Firma blieben, soweit sie nicht schon in den Kriegswirren verloren gegangen waren.

1808 wurde die Herrschaft an eine Bergbaugesellschaft veräussert, die von Reichenau aus den Abbau von Erzen betrieb, aber mangels Erfolg 1815 in Liquidation ging. 1819 gelangte das Schloss Reichenau in die Hand von Hauptmann Ulrich von Planta-Samaden, der es umfassend renovierte. Durch diese Transaktionen gingen ebenfalls Dokumente verloren; im Besitz von Tscharner blieben Abschriften, Entwürfe und Notizen, die oft nachträglich entstanden und subjektiv gefärbt sind. Gleichwohl erlauben manche von ihnen dank ihrer Unmittelbarkeit wertvolle Einblicke in Abläufe, Geschehnisse, Entscheidungsfindungen, in Schwierigkeiten und Streitfälle. Dies muss uns für die Lückenhaftigkeit der uns zur Verfügung stehenden Dokumente entschädigen.

Wir hätten gerne die Verträge und Sitzungsprotokolle der Eigentümer der Herrschaft Reichenau gekannt, die Abmachungen mit Lehrern und Angestellten, die Aufzeichnungen über Schüler, Stundenpläne, Korrespondenzen mit Eltern und Behörden, ökonomische Verzeichnisse, Haushalts- und Rechnungsbücher, Menüpläne, Auskünfte über die Benutzung und Herrichtung von Räumlichkeiten, über Vorfälle usw. Einiges lässt sich aus Briefen an Tscharner, aus dessen Notizen und aus verstreuten anderen Dokumenten rekonstruieren. Wir müssen uns aber stets bewusst werden, dass uns für wichtige Sachverhalte kaum gesicherte und eindeutige Dokumente vorliegen.

Es ist der Wunsch des Autors, das Schicksal des Seminars Reichenau möglichst farbig und anschaulich darzustellen, ohne Kompromisse bei der wissenschaftlichen Genauigkeit einzugehen. Ich werde mich eng an die Fakten halten und nach Möglichkeit die Quellen sprechen lassen, um dem Buch die notwendige Glaubwürdigkeit und Authentizität zu verleihen. Auf Spekulationen und einseitige Deutungen wird verzichtet und Interpretationen werden als solche gekennzeichnet. Um die Lesbarkeit zu verbessern, werden die Zitate zwar im Wortlaut, aber in modernisierter Orthografie und mit bereinigter Interpunktion wiedergegeben. Die Herkunft von Textstellen und Aussagen, die nicht vom Autor stammen, ist in den Endnoten vermerkt; Belege und Abschriften liegen in Kopie und/oder in elektronischer Form vor und werden dem Staatsarchiv des Kantons Graubünden übergeben.

Mein besonderer Dank gilt Thomas Pfisterer, Christian Rathgeb und Gian-Batista von Tscharner in Reichenau für die Ermutigung, dieses Projekt in Angriff zu nehmen, Marius Risi und Cordula Seger vom Institut für Kulturforschung Graubünden für die vorzügliche Betreuung, Peter Jäger, Cordula Seger und Bruno Meier für ihr Lektorat, dem Verlag Hier und Jetzt, dass er diesem Buch eine Heimat geboten hat, nicht zuletzt aber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Staatsarchive der Kantone Aargau und Graubünden, der entsprechenden Kantonsbibliotheken, dem Rätischen Museum in Chur und der Zentralbibliothek Zürich für die stets freundliche und kompetente Hilfe.

Geschichte der Herrschaft und des Schlosses Reichenau

DAS SCHLOSS REICHENAU IM LAUF DER JAHRHUNDERTE

Wendet man sich vom Bahnhof Reichenau-Tamins, der sich auf dem ehemaligen Zollboden befindet, nach Norden, so ist eine Autobahn zu überqueren, die sich hier ans Ufer des Rheins schmiegt, bevor man in die ältere Geschichte Reichenaus eintauchen kann. Links und rechts überqueren Brücken aus Stahlbeton und Eisen die beiden Rheinarme oder den bei Reichenau vereinten Rhein und zeugen noch heute von der Bedeutung dieses Ortes als Verkehrsknotenpunkt: zu den Bündner Pässen im Süden und Westen, den Strassen und Eisenbahnlinien in Richtung Chur und von dort nach Vorarlberg, ins schweizerische Mittelland und an den Bodensee.

Schon vor Jahrhunderten gab es in Reichenau Verbindungslinien in alle Himmelsrichtungen, die den Ort zur Drehscheibe machten, auch wenn es damals weniger eilig zu- und herging als heute. Eine Urkunde von 1399 erwähnt eine «Zollbrugg» über den Vorderrhein, 1und 1424 taucht in einem Dokument eine «Brugg zu Rychenow» auf, die den früheren Übergang über den vereinigten Rhein, die Puntarsa bei Ems, ersetzte. 2Wann genau die Brücken erbaut wurden, wissen wir nicht, wohl aber, dass sie eine wichtige Rolle für den Verkehr der Ortschaften rechts und links des Rheins und des Bündner Oberlands mit Chur spielten und dass sie dem Import von Wein, Getreide oder Südfrüchten aus Italien und dem Veltlin nach Bünden und dem Transitverkehr zwischen der Eidgenossenschaft und dem deutschen Reich mit Italien dienten.

Tag und Nacht trafen damals Reiter, Saumpferde, Kutschen und Transportwägen in Reichenau ein, klapperten oder polterten über die beiden Holzbrücken und hielten beim Schloss an, um ihre Ware begutachten und verzollen zu lassen. Die einen fuhren gleich weiter, andere nutzten das Zollhaus, das zugleich Gasthaus und Herberge war, um sich auszuruhen. In der Schreinerei und der Schmiede, die seit dem 18. Jahrhundert hier angesiedelt waren, wurden Reparaturen an den Transportmitteln vorgenommen und im Schlossladen Vorräte oder sonstige für die Reise notwendige Gegenstände erworben. Zudem bestand Gelegenheit, Güter wie Wein, Reis und Tierfelle auf Flösse umzuladen und auf dem Rhein bis zum Bodensee zu verschiffen, ohne den schlecht erhaltenen, holprigen Strassen ausgeliefert zu sein.

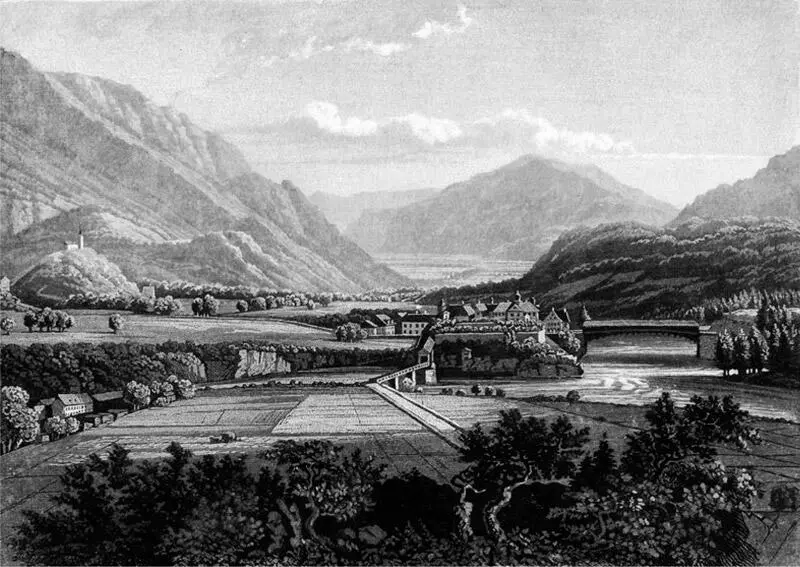

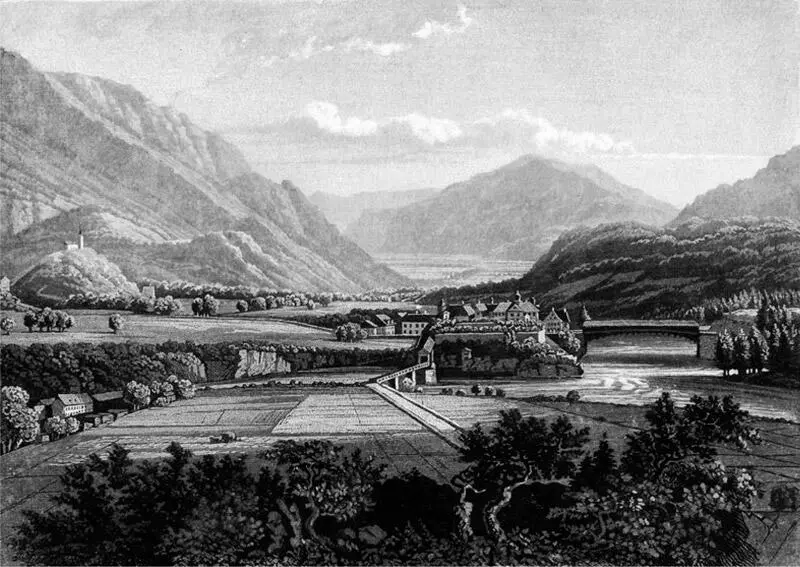

1 — Friedrich Salathés romantische Sicht von der Farsch auf Reichenau und das Rheintal Richtung Chur, in Aquatinta gebracht von J. L. Bleuler. Erschien in der «Sammlung von Schweizer Ansichten in verschiedenen Zusammenstellungen» bei Locher in Zürich (um 1845).

Sämtliche Passanten mussten den Brückenzoll entrichten, sogar wenn sie weiter oben, bei Fürstenau, den Rhein passierten, die Reichenauer Brücken anderswo umgingen oder mit Flössen, die in Bonaduz beladen wurden, an Reichenau vorbeizogen. Der Zoll war ein Privileg der Herrschaft, die für den Bau und die Instandhaltung der Brücken und Wuhren (Dämme) verantwortlich war. Noch 1796 musste ein Zöllner, der zugleich Gastwirt und Güterverwalter war, die Abgabe, die auf einem ausgeklügelten Tarif beruhte, überwachen. 3Er geriet mehr als einmal in Bedrängnis, weil viele Reisende sich weigerten, den vollen Betrag oder auch nur einen Teil zu entrichten, und sich auf Ausnahmeregelungen beriefen. 4Dennoch soll der Brückenzoll damals jährlich gegen 1000 Gulden eingebracht haben, 5die alle Kosten reichlich deckten, zumal die umliegenden Gemeinden für den Brückenbau gratis Holz liefern mussten. 6Erst 1849 wurde dieser Zoll abgeschafft, aber noch 1879 musste der Eigentümer des Schlosses für den Unterhalt sorgen, gegen eine kleine Entschädigung des Kantons, obwohl die Brücken längst schon Teil des öffentlichen Strassennetzes waren. 1880 verschwand dieser alte Zopf und damit das letzte der feudalen Herrschaftsrechte, das auch die Bürger der Nachbargemeinde Tamins einbezogen hatte.

Читать дальше