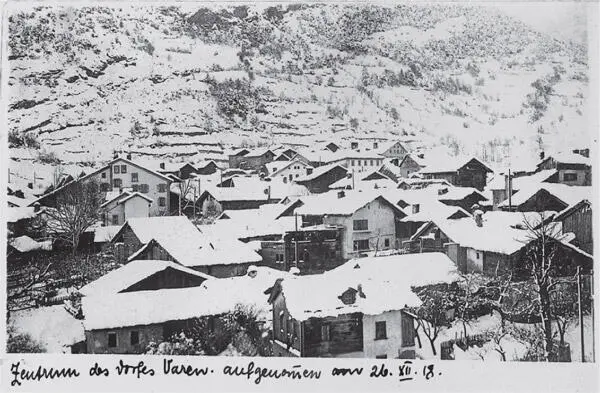

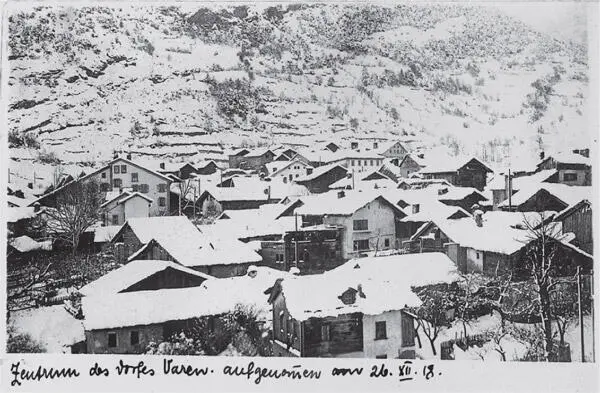

Obwohl er zu den Übungen der höheren Semester zugelassen war, brach er sein Studium nach zwei Semestern im Frühling 1913 ab und kehrte ins Wallis zurück, wo er wieder bei seiner Mutter und seinem Bruder wohnte. 45Während sechs Monaten absolvierte er anschliessend ein Praktikum bei der Firma Brown Boveri & Cie. im Zweiggeschäft in Münchenstein bei Basel. Im zweiten Anlauf begann er im Oktober 1915 an der ETH in Zürich die Ausbildung zum Elektroingenieur. Er fiel jedoch zweimal bei der zweiten Vordiplomprüfung durch, sodass eine weitere Zulassung verwirkt war. 46Noch während seines Studiums lernte er in Zürich die Solothurnerin Frieda Maria Luterbacher kennen, Tochter des wohlhabenden Solothurner Uhrenfabrikanten Josef Luterbacher. Frieda hatte, wie bei Töchtern der Elite in katholischen Kantonen üblich, die Matura am Mädchengymnasium Académie Sainte-Croix in Freiburg absolviert. 47Wohl wegen der liberalen Gesinnung ihres Vaters studierte sie anschliessend Italienisch und Französisch an der Philosophischen Fakultät in Zürich und nicht an der katholischen Universität Freiburg. An Weihnachten 1918, anlässlich eines Besuchs bei der Familie im Wallis, schickte der 27-jährige Theodor seiner sechs Jahre jüngeren Frieda eine Postkarte, auf der eine Aufnahme des verschneiten Dorfs Varen zu sehen ist.

Liebe Friedy

Bin glücklich und ohne Unglück heimgekehrt. Bei uns liegt alles im tiefen Winter, auf diesem Bild kannst du dir einen Begriff machen vom Dorfe Varen. Siehst wie es hier im Wallis zwar idyllisch aber doch immerhin abgestorben aussieht. Auf alle Fälle fühle ich mich heimisch im Kreise meiner Angehörigen […].

Theodor verliess die ETH im Frühling 1919 ohne Diplom und bekundete grosse Mühe beim Finden einer Arbeitsstelle. Um Arbeitserfahrung sammeln zu können, bezahlte er sogar für eine Praktikumsstelle in Oerlikon. Er hätte das kleine Dalakraftwerk im Tal gegen Leukerbad leiten können, dafür konnte sich Frieda allerdings überhaupt nicht begeistern. So wohnte er immer wieder und während längerer Perioden zu Hause bei seiner Mutter und seinem Bruder, ohne ihnen aber bei den Arbeiten in der Landwirtschaft unter die Arme zu greifen. Obwohl sie sich bereits 1918 verlobten, kehrte Frieda nach Studienabschluss ins elterliche Heim nach Solothurn zurück. Ihr Vater Josef Luterbacher verbot die Hochzeit, solange Theodor keinen Studienabschluss vorweisen konnte und finanziell nicht eigenständig war. Josef Luterbacher hatte im Jahr 1926 seine Firma Luterbacher & Co. an die neu gegründete Ebauches SA verkauft, einen Zusammenschluss wichtiger Rohwerkehersteller der Schweizer Uhrenindustrie. Für ihren Bruder Max Luterbacher, der nach dem Verkauf der Firma als kaufmännischer Direktor des Zentralbüros bei Ebauches tätig war, machte Frieda in Solothurn hin und wieder Übersetzungsarbeiten ins Französische oder Italienische. Wegen seiner unsicheren finanziellen Lage und der fehlenden Einwilligung des Schwiegervaters musste Theodor den Zeitpunkt seiner Vermählung immer wieder hinausschieben.

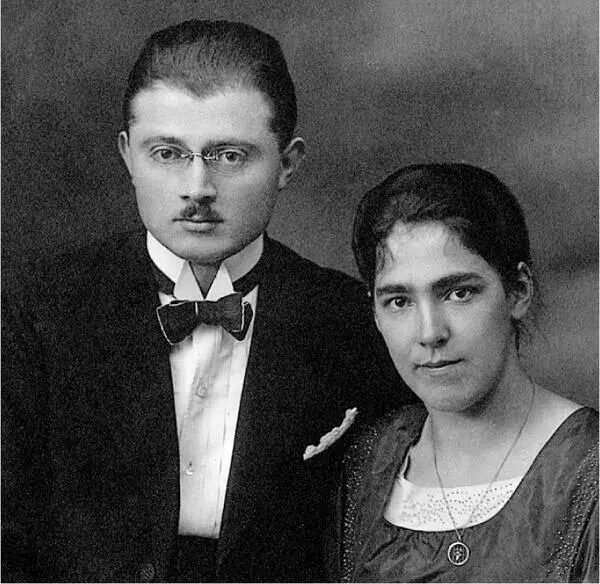

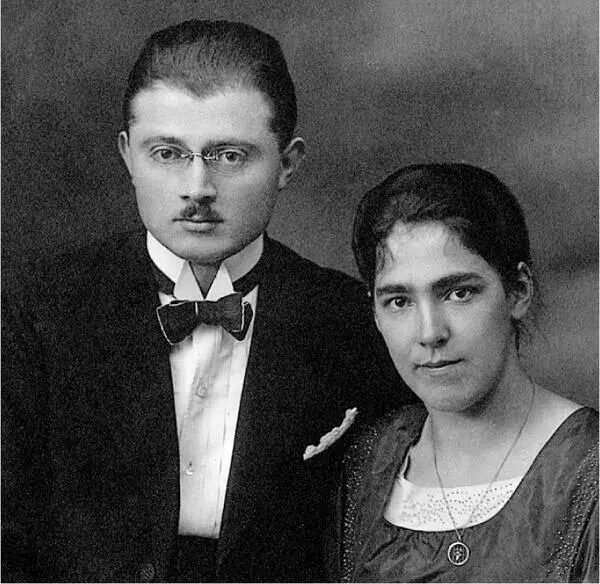

Frieda Maria und Theodor (undatierte Aufnahme).

Im Gegensatz zu Theodor und Frieda fassten Oktavia und Jeremias bereits Mitte der 1920er-Jahre den Beschluss, zu heiraten. Da der Schwiegervater nicht mehr lebte, hielt Jeremias bei seiner Schwiegermutter um die Hand Oktavias an. Diese erwiderte auf seine Anfrage hin, er müsse sich in Acht nehmen, Oktavia sei dann eine Böse. In seiner gelassenen Art entgegnete Jeremias, wenn die Schwiegermutter es offensichtlich mit Oktavia ausgehalten habe, so werde auch er es mit ihr aushalten. Ihren Kindern erzählte Oktavia später, sie habe Jeremias aus Mitleid geheiratet. Er habe so für seinen Bruder arbeiten müssen, damit dieser studieren konnte. Sie habe nicht anders gekonnt, sie habe ihn heiraten müssen. Dabei trafen unterschiedliche Welten aufeinander: sie, die mehr als zehn Jahre lang in der Fremde gearbeitet und regelmässigen Lohn erhalten hatte, mit verschiedenen Kulturen und sozialen Schichten in Kontakt gekommen war und in den industriell entwickelten Gebieten die Errungenschaften der Moderne kennengelernt hatte. Er, der noch nie länger weggewesen war, im Rhythmus der Jahreszeiten und der Tiere lebte und als Selbstversorger kein Einkommen erzielte. Als sie zusammen in der Varnerfluh, einem felsigen, gegen die Dalaschlucht abfallenden Hang auf dem Weg nach Leukerbad spazieren gingen, musste sie ihm zeigen, wie man ein Bonbon isst, denn er hatte noch nie eines gesehen und spuckte es wieder aus.

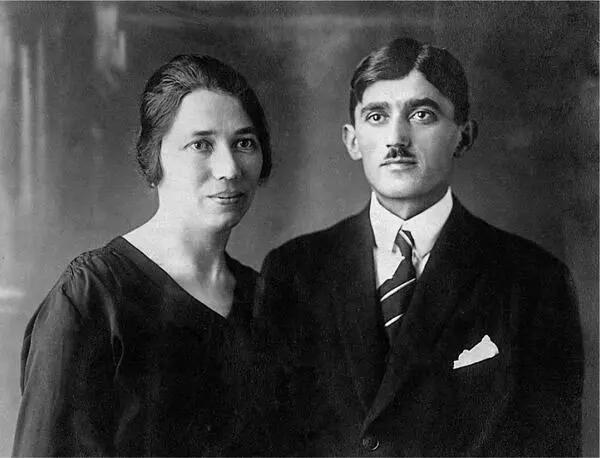

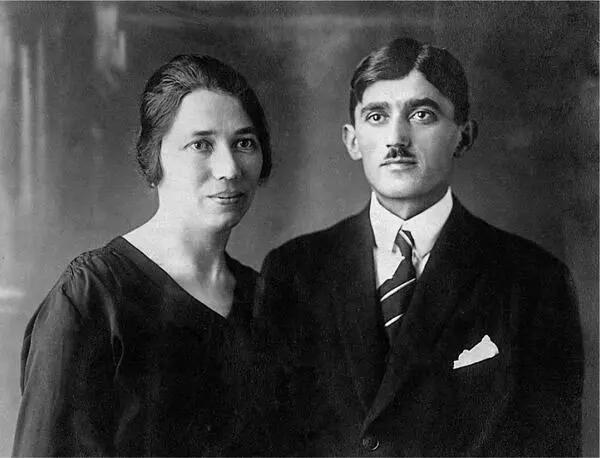

Sie heirateten am 30. November 1926 in der Kirche von Varen, Oktavia im damals üblichen schwarzen Kleid, da Todesfälle sehr häufig waren, nach Todesfällen ein Jahr lang schwarz getragen wurde und sich die Hochzeit in Schwarz deshalb eingebürgert hatte. Jeremias trug einen Anzug mit satt sitzender, gestreifter Krawatte und hatte die Haare streng zur Seite gekämmt. Wie so häufig in Varen wehte am Hochzeitstag ein starker Wind. Eine windige Hochzeit hätten sie heute, meinte Pfarrer Schmid zum Brautpaar. Die anschliessende Hochzeitsreise führte nach Zürich und kostete gemäss Haushaltsbüchlein 200 Franken. Jeremias lief immer hinter Oktavia her und fragte sich, wie diese Frau in der grossen Stadt bloss zurechtkommt. Oktavia kannte Zürich von früheren Anstellungen. Sie hatte unter anderem im Restaurant Albisgütli serviert. Nach der Rückkehr ins Wallis verbrachten sie eine zusätzliche Flitterwoche in Bodmen, dem Varner Maiensäss bei Leukerbad.

Hochzeitsbild von Oktavia und Jeremias (1926).

Ein eigenes Haus und viele Kinder

Während der ersten Ehejahre wohnten Oktavia und Jeremias am Kegelplatz bei Leonie, der Mutter von Jeremias. Auch Bruder Theodor wohnte zeitweise in der unteren Wohnung im selben Haus. Die Wohnung, in der Jeremias bereits seine Kindheit verbracht hatte, setzte sich aus einer Stube, einer Kammer und einer kleinen Küche zusammen. Da es kein fliessendes Wasser gab, musste dieses vom nahen Brunnen geholt werden. Die Trockentoilette befand sich auf einem kleinen Balkon hinter dem Haus. Da Leonie in der grossen Stube schlief, mussten sich Oktavia und Jeremias als Verheiratete mit der kleinen Kammer begnügen, woran sich Oktavia störte. Die klein gewachsene, rundliche Leonie litt an starkem Rheuma und ihre verkrüppelten Gelenke bereiteten ihr starke Schmerzen. Oktavia pflegte ihre Schwiegermutter, hob sie auf den Stuhl und wusch sie im Bad, das sie auf der Rückfahrt ihrer Hochzeitsreise im Warenhaus Loeb in Bern gekauft hatte. Leonies Gesundheitszustand verschlechterte sich zunehmend, bis sie sich kaum mehr bewegen konnte. Im Jahr 1929, drei Jahre nach der Hochzeit von Oktavia und Jeremias, verstarb sie. Die Ausgaben von 260 Franken für das Begräbnis und das Seelenheil, von dem man sich die Erlösung der Sünden und das ewige Heil für die Verstorbene erhoffte, trug Oktavia in ihr Haushaltsbüchlein ein.

Bereits im Jahr nach der Hochzeit setzte bei Oktavia und Jeremias ein wahrer Kindersegen ein. 1927 brachte die 30-jährige Oktavia im Haus am Kegelplatz ein Mädchen namens Hedy zur Welt. Zwei Jahre später folgte das zweite Mädchen, das auf den Namen Marie getauft wurde. Die Angst, dass es nach Hedy und Marie bei Mädchen bleiben würde, war unbegründet, denn 1932 folgte Franz und 1933 René, die beide auch im Haus am Kegelplatz geboren wurden. Hedy erinnert sich, wie sie in ihrem Bettchen in der Stube lag und ihr Onkel Theodor, der auf dem Sessel am anderen Ende der Stube sass, sie mit seinen dunklen Kugelaugen streng anschaute. Sie fürchtete sich so sehr, dass Oktavia ihn schliesslich anwies, dies zu unterlassen. Oktavia störte sich auch zunehmend daran, dass Theodor ohne Arbeit und untätig zu Hause war. Sie gelangte immer mehr zur Einsicht, der arme Jeremias müsse sich zu Tode arbeiten und sein Bruder liege nur auf der faulen Haut. Dass Theodor darüber hinaus nach dem Tod von Leonie seinen Anteil an den Reben nicht dem Bruder, sondern einer Familie im Dorf verkaufte, zu denen sie wegen eines Erbstreits der vorherigen Generation ein gespanntes Verhältnis hatten, verärgerte vor allem Oktavia sehr. So warf sie ihn eines Tages aus dem Haus. Er zog dann nach Brig, wo er zusammen mit einem Partner einen Handel mit Futtermittel aufbaute. 1933 heirateten Frieda und Theodor, 15 Jahre nach ihrer Verlobung und drei Monate nach dem Tod von Friedas Vater. Auf den Wunsch von Friedas Familie hin lebten sie in Gütertrennung. Gemeinsam bezogen sie eine Wohnung bei der Post in Brig. 1934 kam ihre Tochter Stephanie, auch Steffi genannt, zur Welt. In Brig erhielt Frieda eines Tages Besuch von Oktavia, welcher wegen Geldforderungen Oktavias im Streit endete. Von diesem Tag an sahen sich die beiden Frauen nie wieder.

Читать дальше