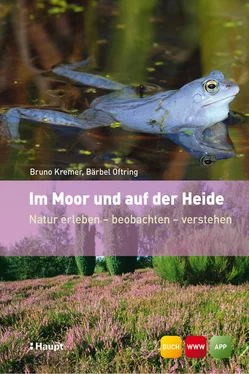

Verlandender See

Erlenbruchwald unter Wasser (im Frühjahr)

Bruch, Bruchwälder und Brücher

Im früheren Uferbereich verlandender Seen, wo der Grundwasserstand reliefbedingt immer noch sehr hoch ist, können sich nach der Verlandung eines Gewässers verschiedene Gehölze ansiedeln und fallweise ausgedehnte Bestände bilden. Eine der wichtigsten und am häufigsten dabei beteiligten Pionierarten ist die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) . Sie baut in vielen Moorgebieten die nach ihr benannten Erlenbruchwälder auf. Solche Bruchwälder sind außerordentlich artenreiche, wertvolle und unbedingt schützenswerte Lebensräume. Sie finden sich gebietsweise auch im direkten Umfeld von Hochmooren.

«Regenernährte Hochmoore»

«Regenernährte Hochmoore»

In Nordwestdeutschland heißen die gehölzdominierten Bruchgebiete mehrheitlich das Bruch (beispielsweise das Naturschutzgebiet «Worringer Bruch» in einer ehemaligen Rheinschleife nördlich von Köln). Der in der Vegetationskunde üblicherweise verwendete korrekte Plural lautet (übrigens abweichend von den Empfehlungen in vielen Wörterbüchern) die Brücher .

Fragen

| › |

Welche Niedermoore gibt es neben den erwähnten Haupttypen noch? |

| › |

Was ist ein Schwappmoor? |

| › |

Was ist ein Bruchwald? |

| › |

Welches ist der bekannteste Bruchwald/Moorwald der Erde? |

Antworten

Antworten

Karsee im Schwarzwald

Eingetieft und abgeschlossen

In Norddeutschland, wo sich am Ende der letzten Kaltzeit in den Eiszerfallslandschaften die Gletscherzungen in einzelne Blöcke auflösten, konnte sich das Schmelzwasser über wasserstauendem Grund in Toteislöchern (= Söllen) sammeln und kleine Seen bilden. Ein solches Toteisrelikt ist beispielsweise der rund 1 km 2große Brahmsee in Schleswig-Holstein – mit nur knapp 9 m über Meeresniveau Deutschlands tiefstgelegener See. Seltener kommen in Norddeutschland auch andere kesselartige Vertiefungen vor: Sie gehen als Erdfälle auf spontane Einstürze im Untergrund zurück, wenn beispielsweise Lösungsvorgänge größere Hohlräume in den oberflächennah anstehenden Salzstöcken aus der Zechsteinzeit angelegt haben, die sich beim Zusammenbrechen bis an die Erdoberfläche durchpausten. Solche in Serie angeordneten Einbrüche sind beispielsweise die Gewässer im Naturschutzgebiet Heiliges Meerzwischen Rheine und Osnabrück. Der letzte größere Erdeinsturz ereignete sich hier im April 1913.

«Ein lebendes Moor besuchen»

«Ein lebendes Moor besuchen»

Den Toteislöchern vergleichbar sind die durch die aushobelnde Wirkung von Gletscherzungen im Hochgebirge entstandenen, oft abflusslosen Kare, in denen sich in der Nacheiszeit die malerischen Karseen entwickeln konnten. Karsee-Serien sind bis heute besondere Glanzpunkte der alpinen Landschaft und gern aufgesuchte Wanderziele. Je nach umgebendem Relief und davon abhängigem Stoffeintrag konnten sich auch in diesen Stillgewässern vom Rand her Niedermoore bilden und somit – nicht selten über Schwingrasen-Stadien – die allmähliche Verlandung einleiten.

Ein ganz heißer Start

Ein weiterer Moorstandort in unseren Breiten bilden die vulkanisch entstandenen Maare der Eifel im nordwestlichen Rheinischen Schiefergebirge. Sie gehen auf äußerst heftige Wasserdampfexplosionen zurück und bildeten sich immer dann, wenn relativ kühles, versickerndes Oberflächenwasser direkt mit aufsteigendem Magma in Berührung kam. Manchmal genügte bereits der Kontakt mit den Grundwasservorräten, nachdem sich die Gesteinsschmelze durch Fugen und Klüfte des Grundgebirges den Weg nach oben gebahnt hatte. Sobald glühender Gesteinsbrei von weit über 1000 °C mit Oberflächenwasser in Berührung kommt, entsteht augenblicklich Wasserdampf, dessen gewaltiger Druck sich explosiv entlädt. Er zerreißt und zertrümmert das einsperrende Gestein und sprengt einen weiten Maarkessel aus – fallweise mit bis zu 1 km Durchmesser. Soweit die ausgesprengten Maarkessel abflusslos blieben, bildeten sich darin schon kurz nach ihrer Entstehung Stillgewässer. Nur wenige der über 50 heute bekannten Eifeler Maare führen aktuell einen Maarsee. Bei zwei dieser Seen – Holzmaar und Meerfelder Maar – läuft gegenwärtig erkennbar die Verlandung ab. In drei weiteren Maaren ist der Verlandungsprozess bereits abgeschlossen: Die lebende Pflanzendecke, die auch hier laufend den Nachschub für das Torflagerunter ihren Füßen produziert, ist in diesem Fall also zum Maarmoor geworden.

«Geschichtete Geschichte»

«Geschichtete Geschichte»

Moore im Kessel

Solche in überschaubaren napf- oder schüsselförmigen Geländevertiefungen gewachsenen Moorbildungen nennt man auch Kesselmoore. Interessanterweise ist ihre Entwicklung mit der Verlandung ihres Ausgangsgewässers nicht unbedingt abgeschlossen: In niederschlagsreichen und relativ kühlen Klimaten kann ein anfangs rein topogenes Moor sozusagen über sich hinauswachsen und zum ombrogenen Hochmoorwerden. Dieser Wechsel vollzieht sich schrittweise, weshalb man die an ihrem charakteristischen Pflanzenkleid erkennbaren Zwischenstadien auch als Übergangsmoor bezeichnet. Zwischen- oder Übergangsmoore mit Hochmooranteilen können übrigens auch kleinflächig bzw. inselartig in allen übrigen Niedermoortypen vorkommen.

Hochmoor

Hochmoor

Kesselmoor in der Eifel (Dürres Maar)

Fragen

| › |

Wodurch zeichnet sich der Naturpark Hohes Venn–Eifel aus? |

| › |

Was haben Toteisseen, Karseen und Maarseen gemeinsam? |

| › |

Wer hat den Begriff vom Maarmoor geprägt? |

Antworten

Antworten

Heidegebiete sind Waldersatzstandorte

Читать дальше

«Regenernährte Hochmoore»

«Regenernährte Hochmoore»

Hochmoor

Hochmoor