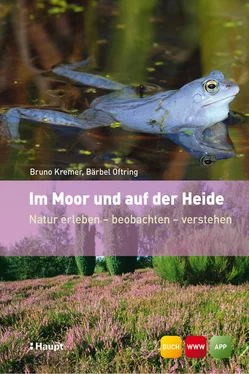

«Vom Moor zur Heide»

«Vom Moor zur Heide»

Hochmoorgelbling (Colias palaeno)

Heidelandschaft

«Wenn die Heide blüht»

«Wenn die Heide blüht»

Fragen

| › |

Was dokumentieren Heidelandschaften? |

| › |

Welche Bedingungen führen zur Entstehung eines Moors? |

Antworten

Antworten

Blühende Sumpfwiese

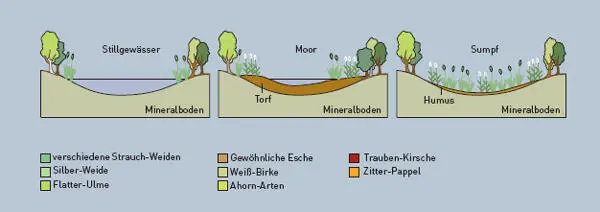

Brücher, Moore, Sümpfe

Überall auf der Erde befinden sich Wasser und Festland in ständigem Konflikt miteinander. Die sichtbaren Ergebnisse dieser Auseinandersetzungen sind die jeweiligen Landschaftsbilder. Schon das kleinste Rinnsal gräbt sich selbst eine Abflussrinne, der rauschende Bergbach legt mit der Zeit tiefe Täler an, und auch der breite behäbige Tieflandstrom modelliert immerfort an seinen Ufern herum. Noch eindrucksvoller zeigt sich das stetige Gerangel zwischen den bewegten und festen Elementen an den brandungsexponierten Meeresküsten. Gewöhnlich steht hier das Festland als eindeutiger Verlierer da.

Lebensraum Moor

Lebensraum Moor

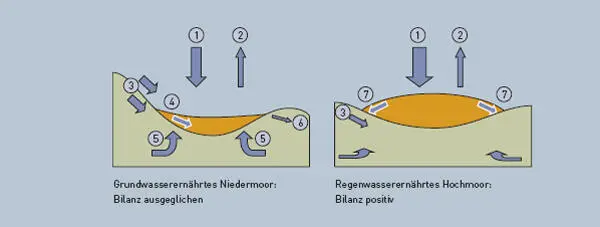

Oftmals durchdringen sich Wasser und festländisches Lockermaterial gegenseitig und bilden dann Mischphasen, für die man im Alltag gerne die Bezeichnungen «Matsch», «Modder» oder «Morast» verwendet. Die fachwissenschaftliche Sicht der Bodenkundler, Geologen und Ökologen sieht es distanzierter: Sie weisen darauf hin, dass sich – zumal über wasserundurchlässigem Untergrund – Staunässe entwickelt. Zufließendes oder über die Niederschläge eintreffendes Wasser bleibt dadurch an Ort und Stelle. Es könnte allenfalls durch direkte Verdunstung seinen Weg zurück in die Atmosphäre antreten, aus der alles Oberflächen- und Grundwasser der Festländer letztlich stammt. Solche wassergesättigten Böden sind die wichtigste Voraussetzung für die Entstehung der Feuchtgebiete vom Typ der Sümpfe und Moore, die weder richtige Gewässer noch eindeutige Festlandlebensräume darstellen, sondern irgendwo dazwischen einzuordnen sind.

Sibirische Schwertlilie (Iris sibirica)

Moorauge

Moorauge

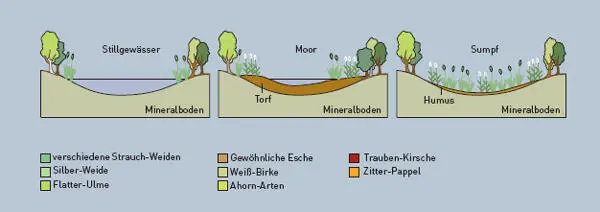

Sumpf und Moor – ein «grund»legender Unterschied

Was aber unterscheidet einen Sumpf von einem Moor? Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal betrifft das Schicksal der in einem solchen Lebensraum anfallenden abgestorbenen Pflanzensubstanz. In jedem Ökosystem fällt während und vor allem gegen Ende der Vegetationsperiode eine Menge organisches Material an. Besonders augenfällig ist dies im Laubwald: Kaum sind die Blätter im Frühjahr den schützenden Winterknospen entwachsen, rieseln kilogrammweise Knospenschuppen und wenig später die entbehrlichen Blüten(teile) auf den Waldboden. Geradezu dramatisch wächst das Abfalldepot am Waldboden im Herbst, wenn nach furiosem farblichem Finale der Laubfall einsetzt.

«Vielfältig und verschieden»

«Vielfältig und verschieden»

Im Unterschied zur menschlichen Wirtschaft kennt die Natur allerdings keinen dauerhaften Abfall. Normalerweise macht sich ein Heer von Zersetzern über die anfallende organische Totsubstanz her und führt die darin enthaltenen Bestandteile in den allgemeinen Stoffkreislauf zurück. Perfekter könnte ein vorbildliches Materialrecycling gar nicht beschaffen sein!

In einem Sumpf schwanken die Wasserstände im Jahresgang, und eventuell trocknet der Boden auch einmal ganz aus. Dann hat der Luftsauerstoff überall freien Zutritt zum abgelagerten organischen Material. In der Folge gelingt es den kleinen Bodenorganismen, die anfallende pflanzliche Totsubstanz in relativ kurzer Zeit – wie übrigens auch auf dem Laubwaldboden – vollständig abbauen. Sie häufen am oder im Sumpfboden daher nur eine dünne Humusschicht an, die aus (zunächst) nicht weiter abbaubaren Resten besteht.

In Sümpfen findet anders als in Mooren keine Torfbildung statt.

Anders verhält es sich im Moor: Hier ist die die Wassersättigung des Bodens im Gegesatz zum Sumpf lage- und/oder klimaabhängig ziemlich konstant. Wegen des dadurch bedingten mehr oder weniger dauerhaften Sauerstoffmangels kann kein vollständiger Abbau der anfallenden organischen Totsubstanz stattfinden – es kommt also allenfalls zur Vermoderung bzw. zur Vertorfung (vgl. S. 40 ff.). Torfund Torfanhäufung sind somit die wichtigsten Kennzeichen eines Moores und unterscheiden es grundlegend vom Sumpf.

«Das Moor im Garten begraben?»

«Das Moor im Garten begraben?»

Beobachtungstipp – Moorleichen en miniature

Im Torf bleiben die angehäuften Pflanzenreste unter Sauerstoffausschluss unter Umständen viele Jahrtausende lang erhalten. Ein kleines Torfpaket – gegebenenfalls sogar aus der Bodenfüllung eines Blumentopfes – kann daher ein überraschend ergiebiges Untersuchungsgut für die (Stereo-)Lupe oder das Mikroskop sein. Neben pflanzlichen Makroresten (Blattepidermen, Leitbündelbestandteile) lassen sich in den Proben häufig auch Pollen oder Sporen finden (vgl. S. 128 ff.).

Fragen

| › |

Was ist Torf? |

| › |

Was passiert mit dem Pflanzenmaterial in einem Moor? |

Antworten

Antworten

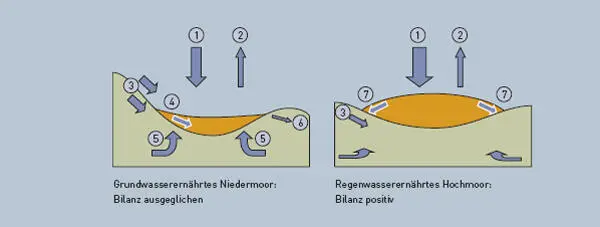

Wasserhaushalt der Moore: 1 Niederschlag, 2 Verdunstung, 3 seitlicher Zufluss, 4 seitliche Durchströmung, 5 Durchströmung von unten, 6 etwaiger Abfluss, 7 Abfluss in den Randsumpf

Читать дальше

«Vom Moor zur Heide»

«Vom Moor zur Heide»

Lebensraum Moor

Lebensraum Moor

Moorauge

Moorauge