Abfälle

Bitte nehmen Sie Ihre Abfälle wieder mit und hinterlassen Sie diese nicht in der Natur. Flaschen, Dosen und anderer Müll wurden schon für viele Tiere zu tödlichen Fallen. Müll gehört in den Abfalleimer!

Hunde

Halten Sie sich unbedingt an die Leinenpflicht in Naturschutzgebieten: Ein einziger frei laufender Hund kann beispielsweise dazu führen, dass Kiebitze einen angestammten Brutplatz nicht mehr aufsuchen – fatal in unserer eh schon verarmten Natur, in der die Lebensräume für Pflanzen und Tiere immer kleiner werden. Auch darf Ihr Hund keine Tiere aufscheuchen oder Ruhe, Brut und Jungenaufzucht stören. Sind Jung- und Wildtiere in der Nähe, sollten Sie Ihren Hund stets an die Leine nehmen.

Ausrüstungsliste

Auch ohne besondere Ausrüstung können Sie im Moor und auf der Heide Pflanzen und Tieren erkunden und beobachten – aber mit ein paar Hilfsmitteln entdecken Sie einfach mehr. Dann kommt beim Erkunden der Natur erst richtig Freude auf!

| › |

das wichtigste Utensil: Fernglas |

| › |

Kamera (evtl. wasserdicht) |

| › |

evtl. MP3-Player zum Aufnehmen von Lauten |

| › |

Hand- oder Becherlupe |

| › |

Pflanzen- und Tierbestimmungsbücher |

| › |

Notizbuch und Schreibzeug |

| › |

Taschenmesser |

| › |

wettertaugliche Kleidung, Schuhwerk und Sonnenschutz |

| › |

Reiseapotheke mit Pflaster und Desinfektionsmittel (für kleine Malheurchen) |

| › |

Zwischenmahlzeit und Getränk |

Moor im Nebel

Erlebnisräume Moor und Heide

Selbst auf dem einigermaßen festen Weg gurgelt und schmatzt der Boden unter jedem Schritt und Tritt. Dichte Nebelschwaden umfassen die wie verkrüppelt aussehenden Moorbirkenund -kiefern nur schemenhaft. Unwirsch fahren die weit ausladenden Äste der Kiefern dem einsamen Wanderer ins Gesicht, während ihre knorrigen Wurzeln heimtückisch nach seinen Füßen hangeln. Die kurzen, altersschwach geneigten Stämme der Weiden mit den vielen zurückfaulenden Astlöchern schneiden fürchterliche Grimassen. Was war das doch vorhin für ein seltsam knackendes Geräusch? Huschte nicht eben ein düsterer Schatten hinter ein Gebüsch? Woher kam gerade der lang gezogene Klagelaut?

«Birken be(ob)achten»

«Birken be(ob)achten»

Wahrhaftig – das Moor liefert wirkungsvoll die perfekte Kulisse für ziemlich ungute Gefühle und Gänsehaut. Den meisten Menschen erscheint das Moor auch heute noch unheimlich, hierher geht man höchst unfreiwillig.

Stimmungsvolle Niederungsmoorlandschaft

Lebensraum mit Rufmord

Der schlechte Rufvon Mooren ist die späte Folge von Märchen und Mythen, die wir schon seit frühester Kindheit kennen. Auch viele literarische Darstellungen prägen unser Bild vom Moor – man denke da zum Beispiel an die unheimliche Szenerie, in der Sir Arthur Conan Doyles «Der Hund von Baskerville» durch die nächtliche Einsamkeit hechelt, oder an die gespenstischen Vorgänge in der finsteren Ballade «Der Knabe im Moor» von Annette von Droste-Hülshoff (1797–1848): «O, schaurig ist’s, übers Moor zu gehen», heißt es gleich in der ersten Zeile. Und in der letzten Zeile setzt sie sicherheitshalber gleich noch eins drauf: «O schaurig war’s in der Heide». – Von der Heide war zwar vorher nirgendwo in der Ballade die Rede, aber sicherheitshalber bekommt auch dieser Lebensraum einen Seitenhieb ab.

«Moorleichen: Haut ohne Knochen»

«Moorleichen: Haut ohne Knochen»

Die neue Wertschätzung

Allerdings gibt es – besonders in jüngerer Zeit – nicht nur negative literarische Einschätzungen von Moorund Heide. So schreibt beispielsweise Hermann Löns (1866–1914) über das Bissendorfer Moor – heute ein Naturschutzgebiet – : «Wer es [öde, traurig und verlassen] schimpft, der kennt es nicht. […] Im Frühherbst, wenn die Heide blüht, dann gewinnt dem Moor jeder Mensch Geschmack ab, und auch im Spätherbst, wenn das Birkenlaub goldgelb leuchtet, findet man es schön. […] Wen es aber gelüstet, aus dem Lärm der Stadt herauszukommen und einmal alleine zu sein, keine Menschen um sich zu sehen, die überall die Wälder füllen, der muss in das Moor hinauswallen.»

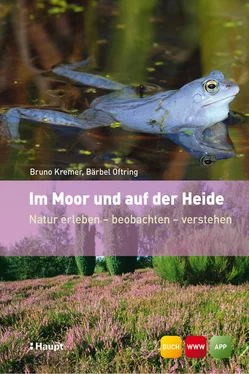

Lebensraum Moor

Lebensraum Moor

Zwischen tropfnass und staubtrocken

Moorund Heide nennt man oft (und auch in diesem Buch) in einem Atemzug, obwohl beide Lebensraumtypen, genauer betrachtet, nicht unbedingt ganz so eng zusammengehören und tatsächlich eher ein Gegensatzpaar bilden: Das Moor ist in seinem ökologischen Profil ein vom Wasser dominiertes Gelände, auf das zumeist auch die nicht allzu positiv besetzten Begriffe Morast und Sumpf passen. Eine Heide kann man dagegen durchaus zutreffend als Sonderfall eines Trockenbiotops auffassen.

«Vielfältig und verschieden»

«Vielfältig und verschieden»

Das legt eine saubere begriffliche Abgrenzung nahe, aber die gelingt nicht so ganz einfach. Sie wird unter anderem dadurch erschwert, dass beispielsweise sowohl auf der Heide als auch im Moor zahlreiche Vertreter der Heidekrautgewächse (Ericaceae) vorkommen. Mitunter liegen kleine Moore auch inmitten ausgedehnter Heidegebiete wie etwa im Fall der Dünentälchenmoore, die sich beispielsweise auf den Nordseeinseln in den Senken der verheideten Braundünenzüge verstecken. Umgekehrt können auch größere Moorflächen im Randbereich einen klaren Heidecharakter annehmen, und außerdem gibt es in der Vegetationskunde den – zugebenermaßen nicht besonders glücklich gewählten – Begriff der Heidemoore. Auf diesen Lebensraumtyp trifft man beispielsweise in der Wahner Heide, dem größten nordrhein-westfälischen Naturschutzgebiet, in das man unglücklicherweise den Großflughafen Köln-Bonn platziert hat.

Moore und Heidensind, wie bereits gesagt, im Prinzip gänzlich gegensätzliche Lebensräume. Das zeigt sich klassischerweise in ihrer Entstehungsgeschichte: Moore sind natürlich gewachsene Lebensräume bzw. Lebensgemeinschaften. Sie sind gleichsam die letzten inselartig erhaltenen Reste eines in der Spät- und frühen Nacheiszeit weitflächig verbreiteten Pflanzenkleides unserer Landschaften. Heiden sind dagegen im typischen Fall erst unter der Hand des wirtschaftenden Menschen entstanden, der mit Beginn der Jungsteinzeit seine Existenzsicherung von der jagend-sammelnden Aneignungswirtschaft auf die ortsgebundene Pflanzen- und Tierproduktion umstellte und die ersten bäuerlichen Kulturen etablierte. Mit der vor ca. 7000 Jahren auch in Mitteleuropa einsetzenden neolithischen Revolution begannen die frühen Siedlerkulturen die Wälder zu roden und Freiflächen für den Nutzpflanzenanbau zu schaffen. In der Folge wurde in Gebieten mit Sandböden der Oberboden durch Auswaschung in kurzer Zeit immer nährstoffärmer und verhalf so nur wenigen anspruchslosen Spezialisten unter den Pflanzen zur Flächendominanz – es entstanden erste Heiden. Heidegebiete sind somit Dokumente der Wirtschaftslandschaft früherer Jahrhunderte. Dennoch sind sie nicht nur im Blühaspekt, sondern auch in biologisch-ökologischer Hinsicht ungemein faszinierend.

Читать дальше

«Birken be(ob)achten»

«Birken be(ob)achten»

Lebensraum Moor

Lebensraum Moor