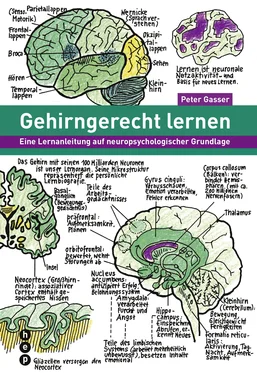

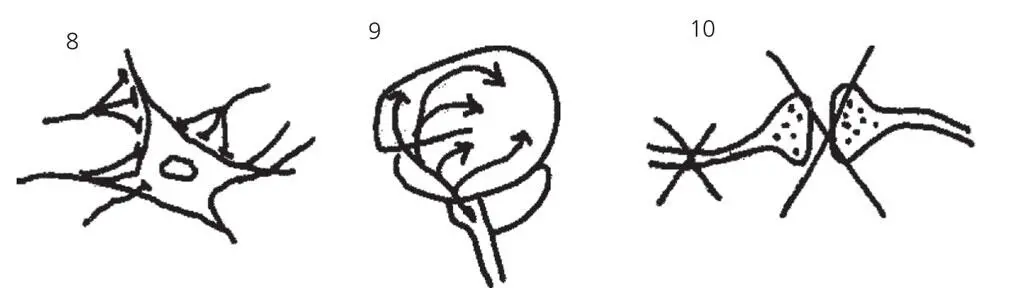

8 Neuronen und neuronale Netze werden durch nachhaltiges Lernen (längeres Fremdsprachentraining, Mathematiklernen, Musizieren, Schachspielen usw.), das man auf das Gedächtnis bezogen auch Langzeitpotenzierung nennt, intern umgebaut.

9 Gefühle beeinflussen das Lernen. Sie werden vorab im limbischen System mit Neuromodulatoren über die Amygdala (negative Gefühle) und über Dopamin und Nucleus accumbens (positive Gefühle, Erfolgsgefühle) moderiert – und längst nicht nur über die rechte Gehirnhälfte. Der Einfluss von Emotion und Motivation auf das Lernen ist kognitionspsychologisch gründlich und ergebnisreich untersucht. Für einige dieser Mechanismen kennt man heute die neuronalen Grundlagen und Bedingungen, das heißt die neuronalen Korrelate.Generell werden neutral empfundene Inhalte weniger gut behalten.

10 Angstbelastetes Lernen ist längerfristig eher hemmend und schädlich, aber nicht immer ganz auszuschließen.

Lernen verändert das Gehirn.

Die skizzierte Sicht betont die neurobiologische Argumentation, es ist von Neuronen, Synapsen, Dendriten und Neuromodulatoren die Rede. Leider gerät man von dieser Basis nicht mit einem neuropsychologischen »Salto mortale« zu inhaltlichen Anweisungen für das Lernverhalten oder für unterrichtsmethodische Gestaltung. Die schwierige Frage lautet: Wie ist der Zusammenhang von neuronalem Geschehen, mentalen Prozessen und beobachtbarem Lernverhalten zu denken?

Diese Frage ist meines Ermessens längst nicht für das gesamte Spektrum von Lernprozessen zu beantworten oder gar beantwortet. Es gibt bislang keine konsistente neuropsychologische Lerntheorie, aber doch hoffnungsvolle Beiträge und Ansätze. Neben vielen Einzelbefunden zur Neugier und Motivation, zum Lernen unter Angstbedingungen, zu Wahrnehmungs-, Lese- und Behaltensleistungen bzw. entsprechenden Störungen beginnt sich derzeit eine Interpretationspraxis auszubreiten, die ich als neuropsychologische Hermeneutik bezeichne: Neuropsychologische Forschung setzt kognitions- und lerntheoretisches Wissen voraus, impliziert viele Annahmen über mentale Vorgänge und greift in ihren Experimenten auf Verhaltenssequenzen des Lernens zurück. Andererseits beruht alles Lernen, Üben, Denken und Fühlen auf neurobiologischer Aktivität.

Neuropsychologie kann nach meiner Ansicht in diesem Spannungsfeld vermitteln. Um hilfreiche und verhaltensrelevante Aussagen machen zu können, muss sie dabei berücksichtigen, dass Lernen verschiedene Aktivitäten, Verläufe und Formen umfasst:

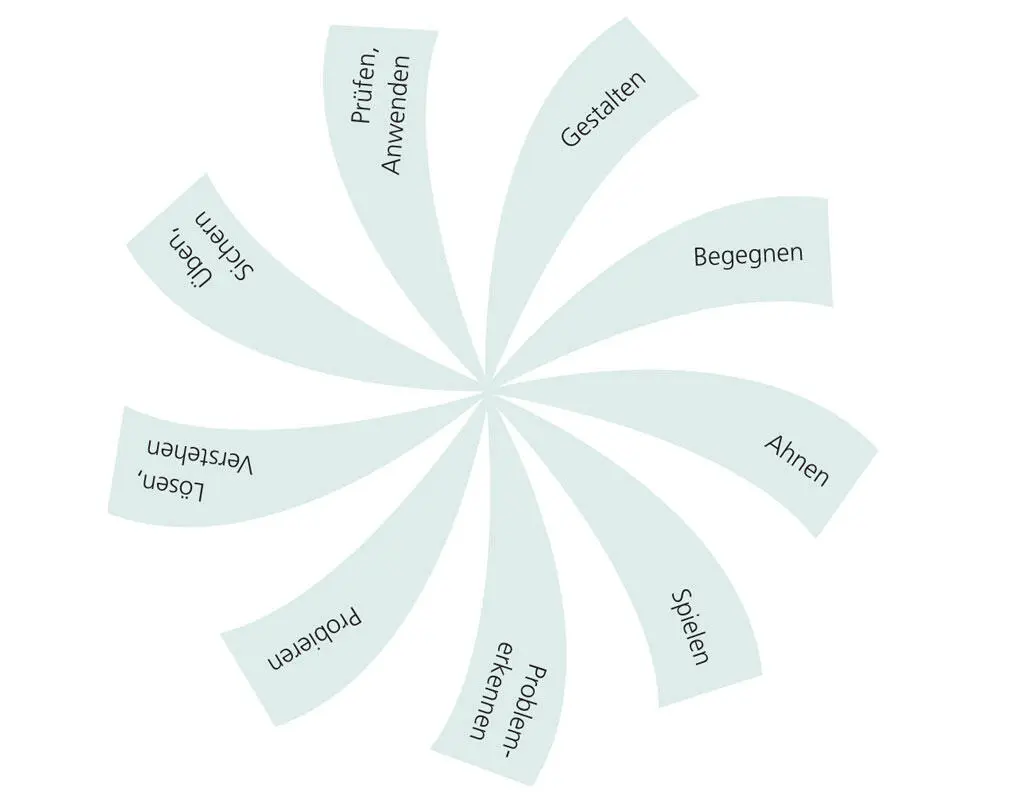

Lernen umfasst verschiedene Aktivitäten

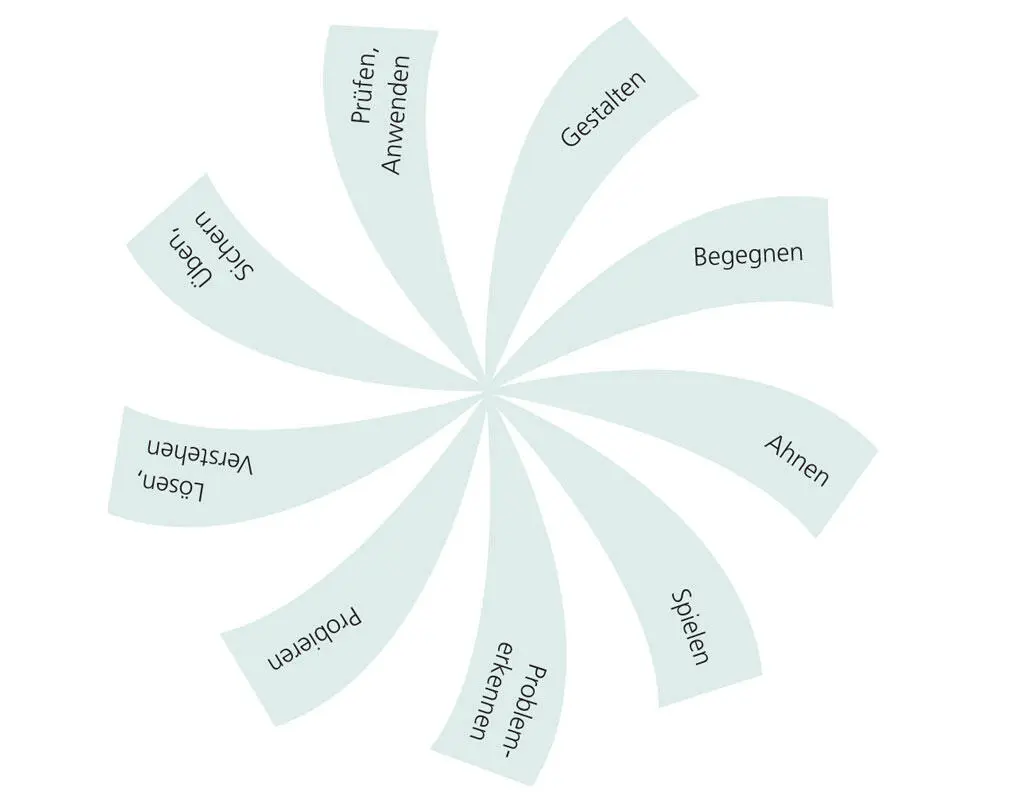

Schulisches Lernen wird oft als Abfolge von Stufen organisiert und gestaltet. Die in der folgenden Abbildung erwähnten Aktivitäten sind jedoch nicht zwingend in der angegebenen Reihenfolge zu durchlaufen: Das Spielen kann beispielsweise am Anfang oder am Schluss stehen. Das Probieren kann mit einer schnell eintretenden Lösung beendet werden. Das Üben kann Tage und Wochen dauern. Viel wichtiger als die Formalisierung des Lernens ist es, die Aktivitäten der Sachbegegnung, des Vermutens, des spielerischen Umgangs, der Problemanalyse und Problembeschreibung, der kreativen Bearbeitung und des Transformierens von Einsichten zu berücksichtigen. Dabei werden offenkundig verschiedene neuronale Areale , Karten und Aktivitäten beansprucht.

Gehirngerecht lernt, wer verschiedene Lernaktivitäten berücksichtigt und nicht alles über den gleichen Leisten schlägt.

Abb. 4: Kreisprozess des Lernens

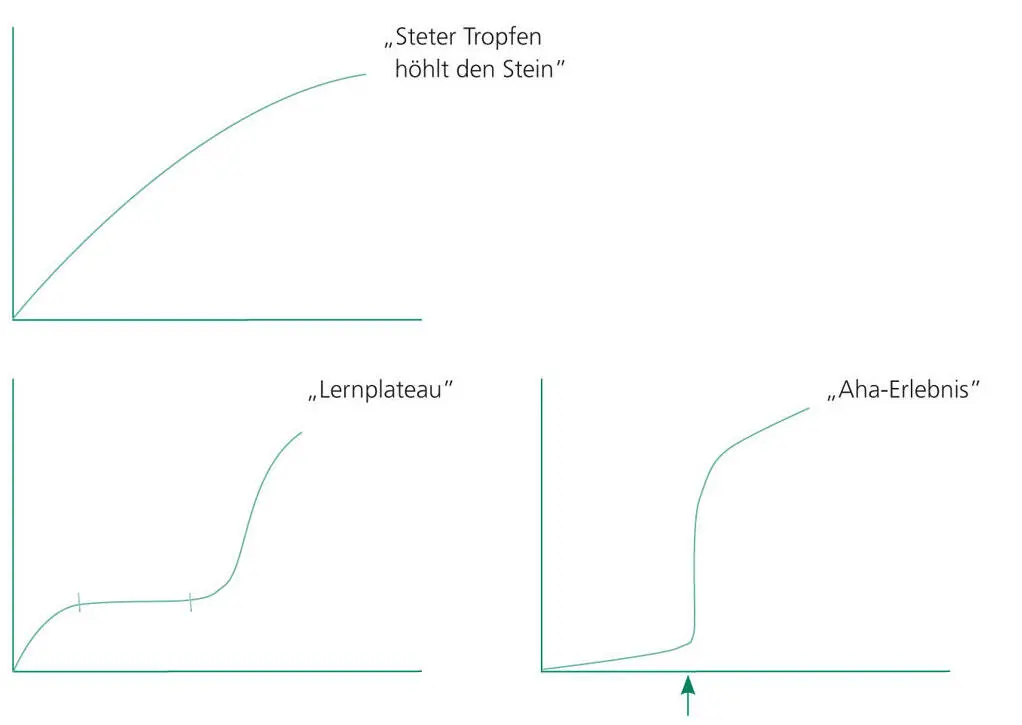

Lernen kann verschiedenartig ablaufen

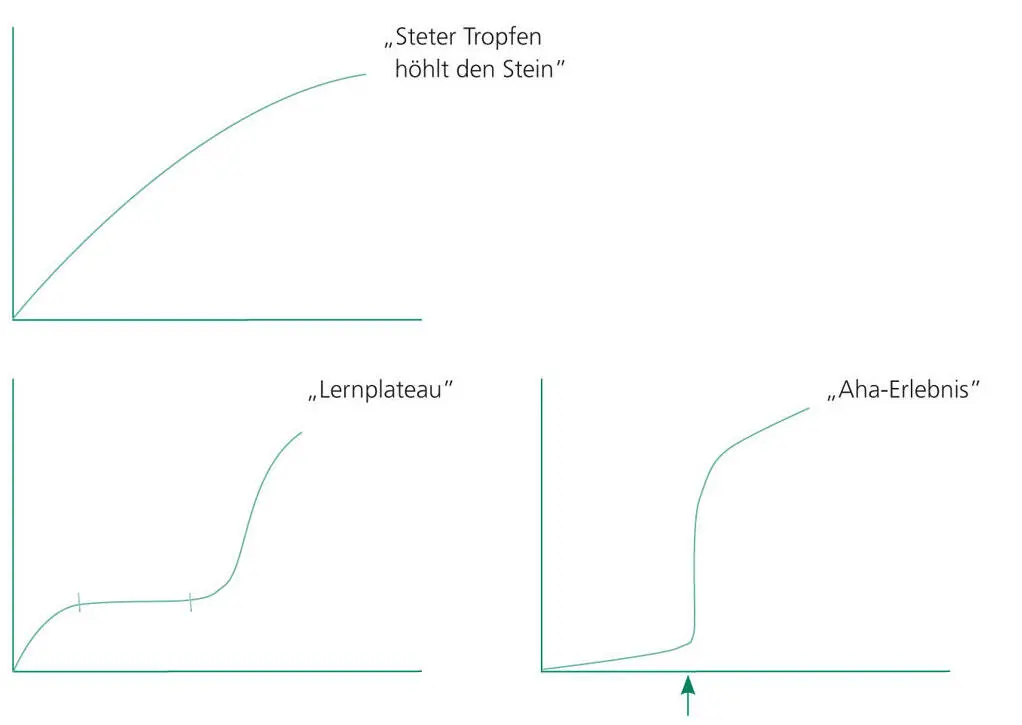

»Steter Tropfen höhlt den Stein« – zum Beispiel beim Auswendiglernen oder beim Aufbau motorischer Fertigkeiten (Klavierspiel, Tischtennis, Schwimmen, Jonglieren usw.).

Oft findet man die Lösung nicht sofort, und manchmal ist ein Stillstand zu überwinden. Man muss trotz Misserfolg dranbleiben. Man redet auch von Barrieren, von Denkblockaden, von Widerstand oder Lernplateau. Lernen heißt manchmal, diesen Widerstand beispielsweise mit einer neuen Lösungsidee oder mit einem eingeübten und gleichbleibenden Verfahren (Algorithmus) zu bewältigen. Neuronal geht es dabei um die Aktivierung anderer als der gewohnten Netzzugänge und Netze.

Manchmal versteht und begreift man etwas schlagartig – und sagt »Aha!«. Das »Aha-Erlebnis« ist der emotionale Ausdruck der intellektuellen bzw. kognitiven Einsicht, wie die Dinge zusammenhängen, wie etwas funktioniert und was es bewirkt.

Neuropsychologische Experimente sind meistens Momentaufnahmen, sie untersuchen ausgewählte Lernverläufe unter spezifischen Bedingungen. Sie bedürfen deshalb weiterhin kognitions- und lernpsychologischer Rahmung und Erklärung.

Abb. 5: Lernverläufe

Es gibt verschiedene Lernformen

Lernen erscheint beispielsweise als

Wahrnehmungslernen: Wir lernen perspektivisch wahrnehmen und denken.

Nachahmung: Schon als Kleinkind ahmen wir vieles unbewusst nach, wir lernen an Vorbildern und Modellen. Später kommt das bewusste Nachahmen dazu.

Erfahrungslernen: Schon früh lernen wir aus Erfahrung, dass man an der Tischkante den Kopf anschlagen kann.

Probieren: Bei manchen Aufgaben reagieren wir schlicht mit Probieren (Learning-by-Doing, Versuch-und-Irrtum-Lernen).

Problemlösen: Wenn Neues auftritt, müssen wir uns »anstrengen«, d. h. Areale des Neocortex aktivieren (z. B. uns erinnern und Vorhandenes neu vernetzen bzw. sehen lernen).

Verstehen: Für das Verstehen von Gründen, Bedeutungen und Argumenten sowie für das Begreifen von Funktionen braucht man das ganze Gehirn.

Gestalten: Oft ist nicht nur Reproduktion oder Rekonstruktion gefragt, sondern aktives Gestalten gefordert.

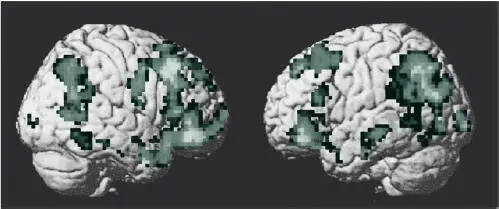

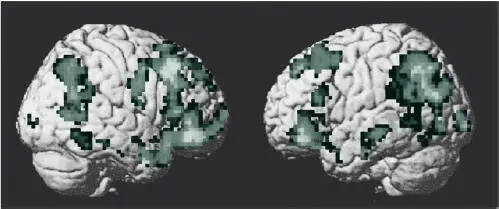

Jede Lernart setzt andere Hirnareale und neuronale Netze in Gang. Manche Aktivitäten laufen parallel oder überschneiden sich. Im Einzelfall ist dies nur schwer abzugrenzen und mit bildgebenden Verfahren ( PET, fMRT usw.) präzise festzuhalten. Der Beitrag der bildgebenden Verfahren ist zwar eindrücklich und oft auch verführerisch oder scheinklar. Manche Lernaktivitäten lassen sich zwar neuronalen Korrelaten , das heißt bestimmten Gehirnarealen, zuordnen. Viele längere Lernprozesse wie Erfahrungslernen, Problemlösen und Lerntransfer (Übertragen und Anwendung des Gelernten) sind neuropsychologisch unbearbeitet, also »terra incognita«, das heißt unbekanntes Neuland.

Abb. 6: Bilder von Netzaktivitäten

Während einer Autofahrt zeigt das Gehirn des Beifahrers im Vergleich mit dem Autolenker unter Umständen erhöhte Aktivität. Dies beruht vermutlich (!) auf dem Kontrollverlust des Beifahrers und den damit erhöhten Orientierungs- und Verarbeitungsleistungen im Frontal- und Parietallappen .

Welche neuropsychologischen Einsichten helfen das Lernen verbessern?

Es gibt Bereiche, die außerhalb der neuropsychologischen Zuständigkeit liegen: kulturelle Themen, Lernziele, schulische Organisationsformen, Unterrichtskonzepte usw. Auch der einzelne Kopf mit seinen konkreten Interessen, Lernvoraussetzungen, Lernwiderständen oder Lernfortschritten usw. ist nicht neuropsychologisch erfassbar oder gar berechenbar. Und man kann nicht jede Schülerin, die am Freitag eine schlechte Mathematikprüfung geschrieben hat, am Montag in den Computertomografen stecken, um ihr Hirn mit funktioneller Magnetresonanztomografie (fMRT) zu »scannen« – und die Defizite in den neuronalen Netzen zu erkunden. Manche versuchen zwar, mit Ritalin oder Prozac nachzubessern, aber das ist ein anderes Thema.

Читать дальше