Angesichts der zentralen Bedeutung für die mitteleuropäische Landwirtschaft und im Besonderen für die Schweiz muss in Zukunft dem Naturfutterbau als eigenem Produktionszweig in Forschung, Ausbildung und Beratung wieder mehr Beachtung geschenkt werden. Dazu soll das vorliegende Buch einen Beitrag leisten.

Exkurs 1

Naturfutterbau: Hindernis für die Industrialisierung der Landwirtschaft

Welchem Druck der Naturfutterbau im Zuge der Industrialisierung der Landwirtschaft vor allem im angelsächsisch geprägten Ausland ausgesetzt war, und welchen verhältnismässig moderaten Weg die Schweiz bisher eingeschlagen hat, zeigt folgendes Zitat eindrücklich. Es stammt aus der Rede des emeritierten, langjährigen Futterbauprofessors der ETH Zürich, Joseph Nösberger, welche er 2009 zum 75-jährigen Jubiläum der schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für den Futterbau AGFF hielt.

«In Europa begann Ende der fünfziger, anfangs der sechziger Jahre ein sehr starker Trend zur Maximierung der Erträge der Naturwiesen und Kunstwiesen. Jede technische Möglichkeit sollte hierfür ausgenützt werden. Der Handel bot neue Herbizide an, die es ermöglichten die Kräuter und Leguminosen in den Naturwiesen zurückzudrängen oder lieber noch zu eliminieren. Gleichzeitig stieg das Angebot an billigen Stickstoffdüngern. Damit waren zwei wichtige Voraussetzungen für eine kurzfristige Maximierung der Erträge gegeben.

Das Motto lautete: «Make of the grass a crop». Ich erinnere mich noch gut an eine Exkursion während einer Europäischen Futterbautagung in Chur. William Davies, der damalige Direktor eines englischen Forschungsinstitutes für Futterbau beurteilte die relativ artenreichen Wiesen als völlig verunkrautet und empfahl den Einsatz von Herbiziden und hohen Stickstoffgaben. Viele Forschungs- und Beratungsinstitutionen in Europa für Futterbau liessen sich von diesem technokratischen, kurzfristig ausgerichteten Zeitgeist anstecken. Der damalige Präsident der AGFF, Prof. Rudolf Koblet, hatte grösste Bedenken gegenüber diesem Ansatz. Er sagte damals, die Empfehlungen von Davies seien für unser Gebiet nicht vertretbar, wir kennen die Bedeutung der meisten Kräuter in den Naturwiesen nur ungenügend, sie sind eine Komponente der standortsangepassten Pflanzengemeinschaften und schliesslich haben auch sie ein Existenzrecht. – Eine mutige und klare Analyse, die sich nicht dem Zeitgeist anpasste.

Koblet und die AGFF haben ein grosses Verdienst daran, dass bei uns die Naturwiesen nicht entkrautet wurden. Koblet muss es mit Genugtuung erfreut haben, dass ein gutes Jahrzehnt später eine Gruppe aus einem Züchtungsinstitut in Wales in den Naturwiesen des Zürcher Oberlandes und der Leventina Ökotypen von Gräsern für ihr Zuchtprogramm sammelten. Mit der angestrebten Maximierung der Erträge hat man die Naturwiesen … geopfert.»

1.2 Wiesen, Weiden, Wiesland und Co: Zur Klärung wichtiger Begriffe

1.2.1 Nutzungstypen: Matten, Mähweiden, Weiden

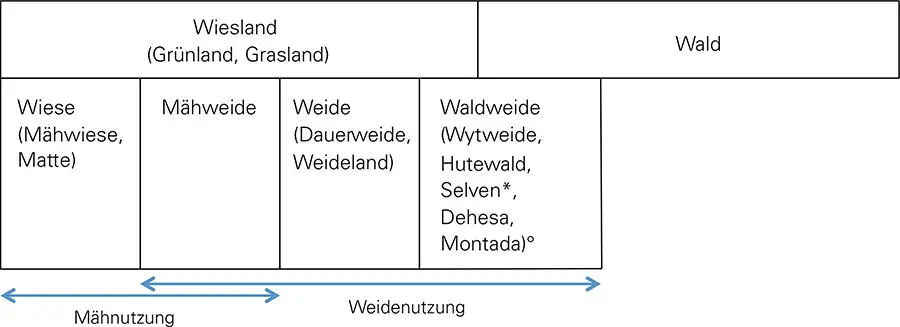

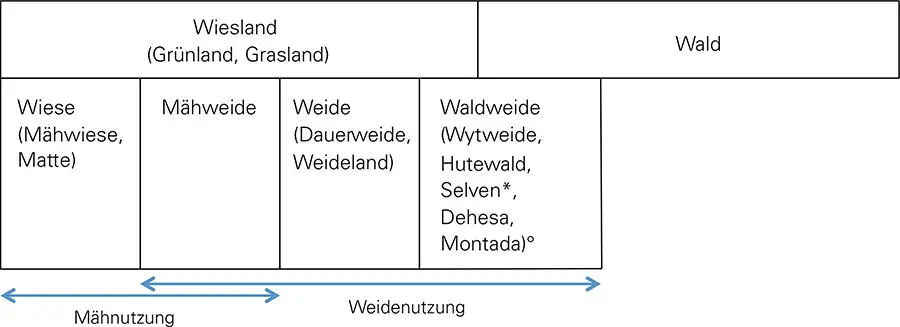

Die Nutzung von Wiesland erfolgt durch Mahd oder Beweidung – oder beides abwechslungsweise. Die daraus resultierenden drei Grundkategorien des Wieslandes sind die Mähwiesen (auch Matten genannt), die Weiden (auch Dauerweiden genannt) und die Mähweiden, bei denen abwechslungsweise gemäht und beweidet wird. Daneben existieren verschiedene weitere Begriffe mit synonymer Bedeutung ( Abb. 2). Verwirrlich kann sich dabei auswirken, dass Mähwiesen häufig auch kurzerhand als Wiesen bezeichnet werden – so spricht man oft von «Wiesen und Weiden». Als Überbegriff eignet sich «Wiese» deshalb eigentlich nicht. Heute werden stattdessen als Sammelbegriffe für die «ausdauernden Pflanzengemeinschaften, die vorwiegend aus Gräsern und anderen krautigen Arten zusammengesetzt sind» (DIETL und LEHMANN 2004) – also alle Wiesen, Weiden und Mähweiden zusammen – die Begriffe «Grünland», «Grasland» und «Wiesland» synonym verwendet. Weder Grünland noch Grasland sind allerdings begrifflich korrekt – denn auch ein Wald ist grün, und in vielen Wiesen hat es deutlich mehr als nur Gräser, manchmal sogar überhaupt keine Gräser, abgesehen davon, dass auch im Wald Gräser vorkommen. Aufgrund dieser Überlegungen erscheint «Wiesland» als der am besten geeignete übergeordnete Begriff und wird entsprechend auch in diesem Buch verwendet.

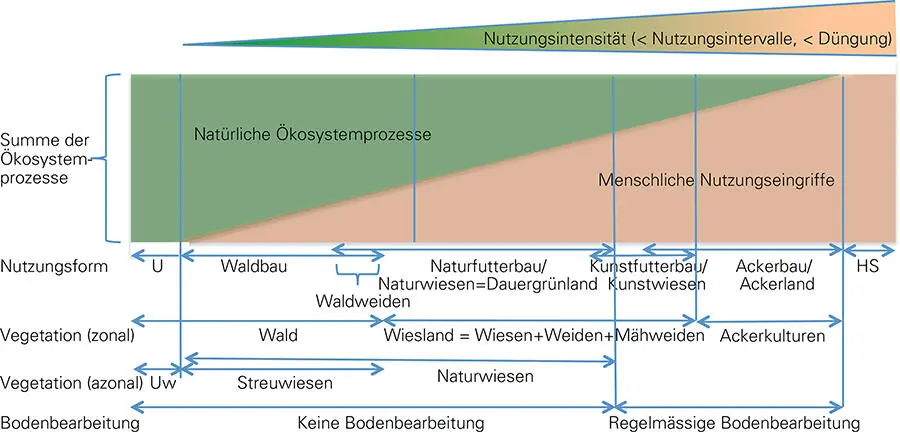

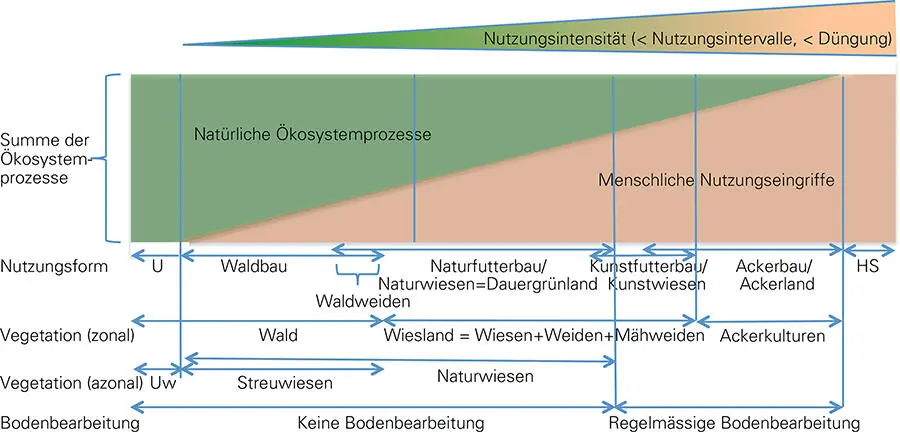

In Abgrenzung des Wieslandes zum Wald auf der einen Seite und zur Ackernutzung auf der anderen Seite gibt es vielfältige Übergänge oder Mischformen und entsprechende weitere Begriffe; die wichtigsten sind in Abbildung 3und 4zusammengestellt.

1.2.2 Nutzungsintensität und Ökoflächen/Biodiversitätsförderflächen

Neben der Nutzungsform ist für die Praxis auch die Intensität der Wiesennutzung ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Als extensiv genutzt gelten alle Wiesen und Weiden, auf welche nicht aktiv Dünger eingebracht wird – das heisst abgesehen beispielsweise von den Ausscheidungen von Weidetieren oder vom Stickstoffeintrag aus der Luft. Die Anzahl Nutzungen ist dabei nicht definiert. Als wenig intensiv genutzt gelten Wiesen, denen jährlich oder alle paar Jahre etwas Mist und teilweise auch wenig Gülle verabreicht wird. Mittelintensiv bis sehr intensiv genutzte Wiesen werden jährlich ein- bis mehrmals mit höheren Hof- und/oder Kunstdüngergaben versehen und mindestens 3 mal jährlich genutzt.

Extensiv und wenig intensiv genutzte Wiesen können in der Schweiz als sogenannte Ökoflächen – ab 2014 neu als Biodiversitätsförderflächen BFF bezeichnet – angemeldet werden und erhalten dadurch zusätzliche Direktzahlungen (DZV 2014). Neben einem Düngungsverbot (extensiv genutzte Wiesen, extensiv genutzte Weiden) beziehungsweise einer eingeschränkten Düngung (wenig intensiv genutzte Wiesen) gilt zudem generell bei den Wiesen ein frühester erster Schnittzeitpunkt. Darüber hinaus gibt es viele Sonderregelungen, beispielsweise im Rahmen von Vernetzungsprojekten.

Wiesen und Weiden, die ein Minimum an bestimmten Indikatorpflanzenarten aufweisen, zählen zu den Ökoflächen mit Öko-Qualität, ab 2014 zu den BFF Qualitätsstufe II (BFF QII). Aus einer Liste mit rund 40 Pflanzenarten(gruppen) müssen jeweils mindestens sechs in definierten Flächenausschnitten vorhanden sein. Es wird unterschieden zwischen Wiesen und Streuwiesen in den unteren Lagen (in den meisten Kantonen bis 1000 m ü. M.), Wiesen und Streuwiesen in den höheren Lagen, Weiden in der Landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) und Weiden im Sömmerungsgebiet (BLW 2015a).

Je nach Lage, Umfeld und zusätzlichen Nutzungsbedingungen werden als BFF angemeldete Wieslandflächen in der LN zudem mit einem Vernetzungsbeitrag unterstützt (BLW 2015b).

Eine Übersicht über die aktuellen, bundesweiten Regelungen gibt die Webseite www.blw.admin.ch/themen/00006/01711/index.html?lang=de. Die kantonalen Spezifitäten sind jeweils auf den Webseiten der kantonalen Landwirtschafts- und Naturschutzämter aufgeschaltet.

Abb. 3. Begriffliche Übersicht über die wichtigsten Landnutzungs- und Vegetationsformen Mitteleuropas in Abhängigkeit von der Nutzungsintensität und Nutzungsform. U=Ungenutzte Ökosysteme, Uw=Urwiesen (sowie Fels-, Auen-, Gewässerbiotope), HS=Hors-Sol-Kulturen.

Abb. 4. Übersicht über die Hauptnutzungstypen im Wiesland und ihre Bezeichnung. Die Begriffe ohne Klammern werden in diesem Buch verwendet. In Klammern sind Synonyme aufgeführt, wobei die mit ° markierten Begriffe leicht unterschiedliche Nutzungsformen bezeichnen. * Oft auch Mischformen mit Mähnutzung.

Читать дальше