«Wir wollen versuchen, die verschiedenen Arten der Wiesen unseres Landes nach der botanischen Zusammensetzung ihres Rasens zu charakterisieren und nachzuweisen, unter welchen Bedingungen jede Wiesenart auftritt, und welchen landwirtschaftlichen Wert sie besitzt. Als freilich noch fernab liegendes Endziel solcher Untersuchungen schwebt uns das vor: für jede natürliche und künstliche Kombination der Bedingungen (Boden, Feuchtigkeit, Höhenlage, Klima, Kultur) die entsprechende, mit Notwendigkeit sich einstellende Wiesenform angeben, oder umgekehrt, aus der vorhandenen Wiesennarbe den Grad der Kultur, den quantitativen und qualitativen Ertrag und die natürlichen Bedingungen ablesen zu können, – endlich noch: für eine gegebene Kombination natürlicher und wirtschaftlicher Faktoren die geeignetste und ertragreichste Wiesenform aufzuweisen.»

Nicht verändert hat sich auch die herausragende Bedeutung des Futterbaus und des Wieslandes für die Schweizer Landwirtschaft und Landschaft. Bis heute sind die Wiesen das Rückgrat der Primärproduktion und ebenso der Biodiversität und der Landschaft ( Abb. 1 Abb. 1. Wiesenlandschaft im Zürcher Oberland (CH), geprägt von einem vielfältigen, vergleichsweise noch kleinräumigen Futterbau.

und Exkurs 1 Exkurs 1 Naturfutterbau: Hindernis für die Industrialisierung der Landwirtschaft Welchem Druck der Naturfutterbau im Zuge der Industrialisierung der Landwirtschaft vor allem im angelsächsisch geprägten Ausland ausgesetzt war, und welchen verhältnismässig moderaten Weg die Schweiz bisher eingeschlagen hat, zeigt folgendes Zitat eindrücklich. Es stammt aus der Rede des emeritierten, langjährigen Futterbauprofessors der ETH Zürich, Joseph Nösberger, welche er 2009 zum 75-jährigen Jubiläum der schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für den Futterbau AGFF hielt. «In Europa begann Ende der fünfziger, anfangs der sechziger Jahre ein sehr starker Trend zur Maximierung der Erträge der Naturwiesen und Kunstwiesen. Jede technische Möglichkeit sollte hierfür ausgenützt werden. Der Handel bot neue Herbizide an, die es ermöglichten die Kräuter und Leguminosen in den Naturwiesen zurückzudrängen oder lieber noch zu eliminieren. Gleichzeitig stieg das Angebot an billigen Stickstoffdüngern. Damit waren zwei wichtige Voraussetzungen für eine kurzfristige Maximierung der Erträge gegeben. Das Motto lautete: «Make of the grass a crop». Ich erinnere mich noch gut an eine Exkursion während einer Europäischen Futterbautagung in Chur. William Davies, der damalige Direktor eines englischen Forschungsinstitutes für Futterbau beurteilte die relativ artenreichen Wiesen als völlig verunkrautet und empfahl den Einsatz von Herbiziden und hohen Stickstoffgaben. Viele Forschungs- und Beratungsinstitutionen in Europa für Futterbau liessen sich von diesem technokratischen, kurzfristig ausgerichteten Zeitgeist anstecken. Der damalige Präsident der AGFF, Prof. Rudolf Koblet, hatte grösste Bedenken gegenüber diesem Ansatz. Er sagte damals, die Empfehlungen von Davies seien für unser Gebiet nicht vertretbar, wir kennen die Bedeutung der meisten Kräuter in den Naturwiesen nur ungenügend, sie sind eine Komponente der standortsangepassten Pflanzengemeinschaften und schliesslich haben auch sie ein Existenzrecht. – Eine mutige und klare Analyse, die sich nicht dem Zeitgeist anpasste. Koblet und die AGFF haben ein grosses Verdienst daran, dass bei uns die Naturwiesen nicht entkrautet wurden. Koblet muss es mit Genugtuung erfreut haben, dass ein gutes Jahrzehnt später eine Gruppe aus einem Züchtungsinstitut in Wales in den Naturwiesen des Zürcher Oberlandes und der Leventina Ökotypen von Gräsern für ihr Zuchtprogramm sammelten. Mit der angestrebten Maximierung der Erträge hat man die Naturwiesen … geopfert.»

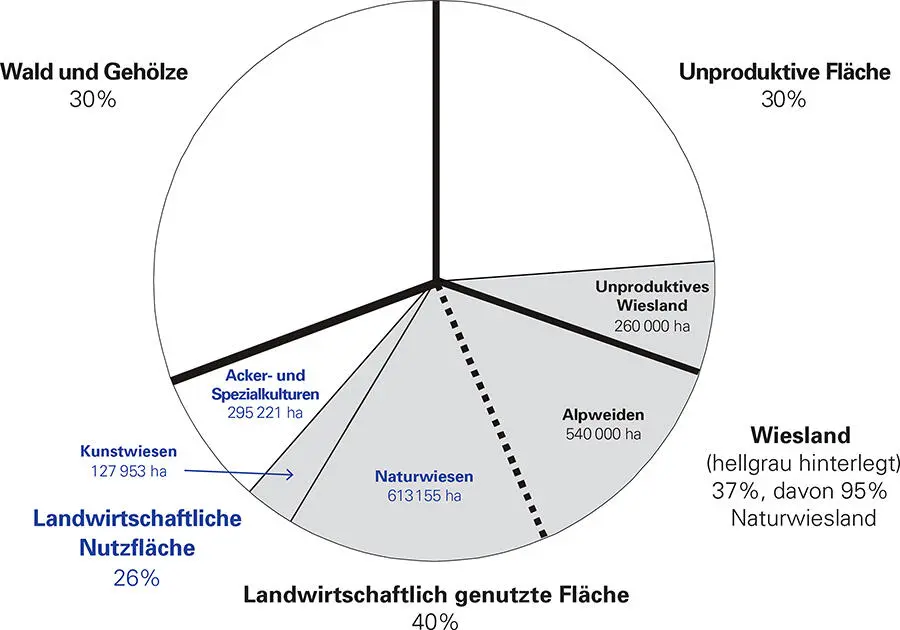

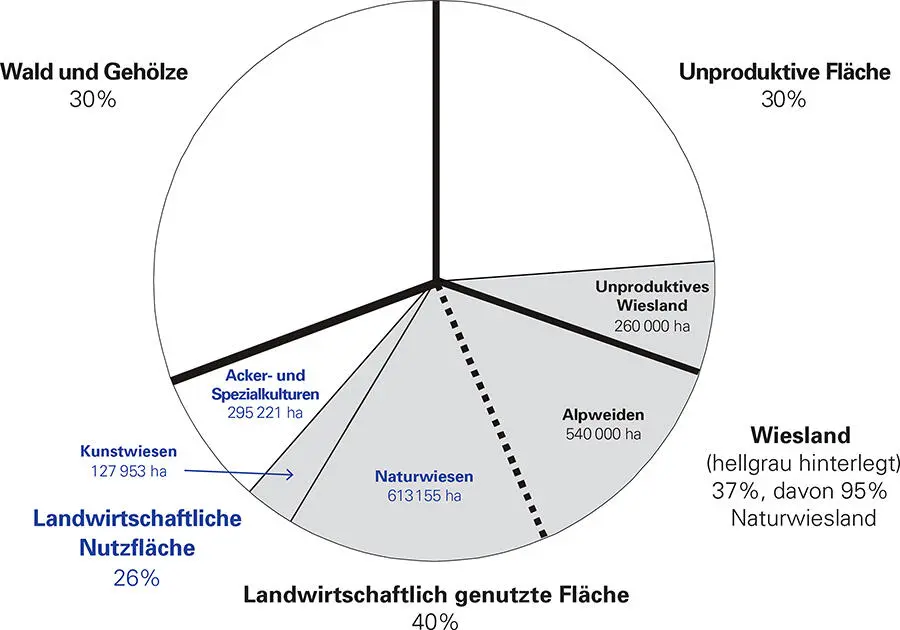

). Wiesland macht drei Viertel der landwirtschaftlich genutzten Fläche der Schweiz aus und gut ein Drittel der Landesfläche ( Abb. 2). Die Schweiz ist ein Grasland wie nur wenige andere Länder; sowohl die Erträge wie die Artenzahlen unserer Naturwiesen erreichen im weltweiten Vergleich Spitzenwerte.

Der Naturfutterbau nimmt im landwirtschaftlichen Produktionssystem nicht nur hinsichtlich der Flächenausdehnung in der Schweiz und in anderen Berg- und Hügelregionen mit gemässigtem Klima eine Sonderstellung ein:

– Der Naturfutterbau ist der einzige bedeutsame landwirtschaftliche Produktionszweig der gemässigten Zonen, welcher ausschliesslich oder zumindest zum allergrössten Teil auf der natürlichen Artenvielfalt basiert und diese nutzt. Alle anderen landwirtschaftlichen Produktionszweige wie Ackerbau, Gemüsebau oder Obstbau nutzen demgegenüber gezielt eingeführte beziehungsweise angebaute Zuchtsorten.

– Damit trägt der Naturfutterbau durch die Nutzung selber, sofern sie standortangepasst und differenziert erfolgt, massgeblich zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Biodiversität bei.

– In Mitteleuropa kommt dem Naturfutterbau aufgrund der hohen Flächenanteile und des hohen Anteils an Arten, die fast oder ganz ausschliesslich im landwirtschaftlich genutzten Wiesland vorkommen, wohl die wichtigste Rolle überhaupt für die Erhaltung der Biodiversität zu – und damit auch eine besonders hohe Verantwortung.

– Im Naturfutterbau gewährleistet immer eine Gemeinschaft zahlreicher Pflanzenarten die Ertragsbildung, während der übrige landwirtschaftliche Pflanzenbau auf Monokulturen oder Wenig-Arten-Gemischen basiert. Dies erfordert in verschiedener Hinsicht grundlegend unterschiedliche Strategien und Methoden.

Abb. 2. Anteil des Wieslandes (hellgrau hinterlegt) in Bezug auf die Flächennutzung der Schweiz. Naturwiesen und Weiden bedecken knapp 60 Prozent der Landwirtschaftlichen Nutzfläche LN (bei welcher die Alpweiden nicht eingerechnet werden) beziehungsweise knapp drei Viertel der landwirtschaftlich genutzten Fläche der Schweiz (d. h. inkl. Alpweiden). Gesamtfläche der Schweiz: 4128 498 ha, davon Landwirtschaftliche Nutzfläche 1051 183 ha (2014). Quelle: BLW 2015c/BFS. Zur zeitlichen Entwicklung der Flächenanteile siehe Kapitel 6.9.5.

– Ebenfalls im Gegensatz zu praktisch allen anderen landwirtschaftlichen Kulturen kommt der Naturfutterbau bei sachgemässer Praxis ohne Pestizide und ohne weitere zugeführte Hilfsstoffe aus.

– Und schliesslich haben die Naturwiesen eine wichtige, das Ökosystem stabilisierende Wirkung, beispielsweise als Erosionsschutz oder als potenziell massgebliche CO2-Senke.

Mit diesen besonderen Eigenschaften hat der Naturfutterbau eine Zwischenstellung inne zwischen natürlichen und anthropogenen Ökosystemen und ist, bei nachhaltiger Praxis, ein Paradebeispiel für die Multifunktionalität, das heisst den Mehrfachnutzen eines landwirtschaftlichen Anbausystems.

Die multifunktionale Sonderstellung zwischen Natur und Kultur bringt viele Chancen für Praxis, Beratung und Forschung aber auch besondere Herausforderungen:

– Naturfutterbau ist komplex. Denn nicht allein für eine einzelne Art oder Sorte müssen möglichst gute Wuchsbedingungen geschaffen werden, sondern für ein Gefüge zahlreicher Arten – und dies nicht nur über eine Saison wie im Ackerbau, sondern langfristig über viele Jahre. Forschungsfragen ebenso wie Korrekturmöglichkeiten nach dem Prinzip «eine Ursache – eine Massnahme» und entsprechende einfach anwendbare Rezepte und Korrekturmöglichkeiten sind die Ausnahme.

– Der sich entwickelnde Pflanzenbestand von Naturwiesen variiert von Standort zu Standort und je nach Nutzungsweise, in Abhängigkeit von den lokal vorhandenen Arten und vom Lokalklima in hohem Masse. Aus dieser Vielzahl von einwirkenden Faktoren ergibt sich eine – überschaubare – Anzahl verschiedener Wiesentypen mit unzähligen Mischformen. Resultate oder Erfahrungen, die an einem Ort gewonnen worden sind, lassen sich deshalb nur beschränkt auf andere Standorte oder anders genutzte Pflanzenbestände übertragen. Auch dies macht den Naturfutterbau für Forschung und Praxis anspruchsvoll. Empfehlungen und richtiges Handeln sind oft nur auf der Basis langjähriger Erfahrungen oder ausgedehnter Versuche unter verschiedenen Bedingungen möglich.

Читать дальше