Dazu müssen wir vorab noch die Frage stellen, wo genau die Kohäsion zu verorten ist, beziehungsweise: in welchen strukturellen Einheiten die beiden kohäsiv verbundenen Elemente angesiedelt sind. Gelegentlich war hier bereits die Rede von der Satzverknüpfung, die fraglos auch im Zentrum des Interesses steht: Sätze als abgeschlossene Informationseinheiten werden miteinander kohäsiv verbunden, wodurch ein Text dann am Ende eben mehr als nur eine Menge von isolierten Sätzen ist. Natürlich können Sätze aber komplex sein, und dann können die oben besprochenen kohäsiven Verbindungen ebenso zwischen den Einheiten von Teilsätzen auftreten: Wenn im Herbst die Beeren geerntet werden, müssen diese umgehend gekühlt werden, damit sie nicht verderben. Konnektoren verbinden hier die Teilsätze, die zusätzlich auch durch pronominale Koreferenz verbunden sind. Nun ließe sich das Argument zwar fortsetzen und konstatieren, dass (zum Beispiel) pronominale Beziehungen auch innerhalb einer Verbalphrase auftreten können; hier macht es allerdings keinen Sinn mehr, von einem kohäsiven Mittel zu sprechen, denn das Verb und seine Mitspieler sind strukturell so eng verbunden, dass ein textstiftender, kohäsiver Zusammenhalt nicht erforderlich ist. Wir halten daher den Teilsatz als die relevante Einheit für das Etablieren kohäsiver Relationen fest (und werden die Frage nach seiner Definition später in Abschnitt 9.1noch genauer beleuchten).

Neben der Entscheidung für die kleinste Untersuchungseinheit muss für eine präzise Analyse von Kohäsion (wie sie bei der Korpus-Annotation erforderlich ist) auch festgelegt werden, wie groß die Distanz zwischen den beiden Elementen sein darf, die in einer kohäsiven Verbindung stehen sollen. Die Antwort lässt sich kaum allgemeingültig für alle Kategorien kohäsiver Mittel geben. Unterstellen wir einen verständlich formulierten Text, so wird etwa die Verbindung zwischen Pronomen und Antezedens gelingen, auch wenn einmal eine Reihe von Sätzen „überbrückt“ werden muss. Für eine Ellipse ist der Spielraum aber deutlich geringer. Und von einer parallelen Satzstruktur wird man nicht sprechen wollen, wenn zufällig zwei Sätze, die weit voneinander entfernt sind, analog aufgebaut sind. Umgekehrt kann es aber durchaus bedeutsam (und vom Autor beabsichtigt) sein, wenn zum Beispiel der erste und der letzte Satz eines Textes dieselbe womöglich etwas ungewöhnliche Form tragen. Eine präzise Anweisung zur Kohäsionsanalyse muss für all diese Fälle Festlegungen treffen, wenn reproduzierbare Ergebnisse erzielt werden sollen.

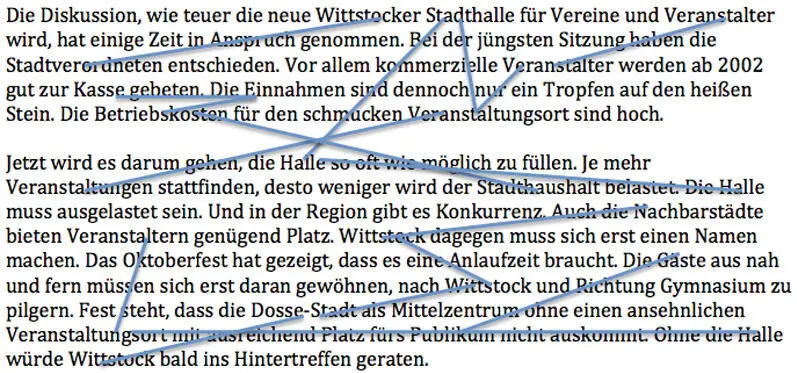

Abbildung 2.1:

Abbildung 2.1:

Skizzierung lexikalischer/referenzieller Ketten in einem Text

Sind diese Festlegungen getroffen, kann schließlich beobachtet werden, dass durch kohäsionsstiftende Mittel nicht immer nur jeweils zwei Textstellen miteinander in Verbindung gebracht werden, sondern oft auch mehr – in diesem Fall sprechen wir von Kohäsionsketten. Dies kann durch Rekurrenz geschehen, durch bestimmte formgebende strukturelle Mittel, vor allem aber durch Koreferenzbeziehungen und durch referenzunabhängige lexikalische Assoziation. Eine Illustration liefert (für einen früheren Absatz dieses Buches) Abbildung 2.1. Koreferenz untersuchen wir in Kapitel 4 Manfred Stede Korpusgestützte Textanalyse Grundzüge der Ebenen-orientierten Textlinguistik A. Francke Verlag Tübingen [bad img format]

im Detail, und die Hinweise, die uns sowohl referenzielle als auch lexikalische Kettenlexikalische Kette auf die thematische Gliederung des Textes geben können, werden in Kapitel 5in den Blick genommen.

Die Kohäsion ist ohne Frage ein zentrales Merkmal von Texten, doch es erweist sich bei näherer Betrachtung als nicht hinreichend . Das eingangs genannte Beispiel des stand-up commedian hat bereits illustriert, dass ein Text zwar kohäsiv klingen, aber dennoch nicht funktionieren kann. Linke u.a. (1994, S. 224) geben für dieses Argument folgenden Beispieltext an:

(2.9) Wir haben sehr gute Sängerinnen und Sänger an unserer Oper. Die Sopranistin ist besonders umschwärmt. Mozart liegt ihr sehr. Mir ist von den Mozart-Opern die Zauberflöte am liebsten. Diese neuen plump-deutlichen Ausdeutungen der Tempelgemeinschaft als männerbündische Freimaurerloge scheinen mir allerdings eine sehr fragwürdige Interpretation des Werkes. Aber die heutigen Opernleute schrecken ja vor nichts zurück. Bei Wagner-Inszenierungen ist das oft noch schlimmer, obwohl ich ja für solche pathetische Musik sowieso nicht viel übrig habe.

In diesem Text finden sich vielfältige kohäsionsstiftende Mittel, doch bleiben wir nach der Lektüre unzufrieden: Der Text ergibt keinen rechten Sinn – er reiht Sätze aneinander, die paarweise irgendwie auch zueinander passen, doch sie fügen sich nicht zu einem stimmigen Gesamtbild. Dem Text mangelt es an Kohärenz.

(2.10) Donald Trump war immer an der Gunst der Wirtschaftskapitäne interessiert. Kürzlich schlug der Präsident eine deutliche Senkung der Unternehmenssteuern vor.

In diesem Beispiel (angelehnt an eines von Kehler (2004)) sind die beiden Sätze unabhängig voneinander interpretierbar – jeder Satz könnte auch für sich allein stehen. Rezipieren wir sie jedoch nacheinander, d.h. als Teile desselben Texts, tritt eine weitere Information hinzu: Wir sind geneigt, entweder die Aussage des ersten Satzes als Grund für die des zweiten zu interpretieren, oder die des zweiten als Evidenz für die Behauptung im ersten Satz. Damit etablieren wir eine inhaltliche RelationKohärenzrelation zwischen den Sätzen bzw. ihren Aussagen, die gewissermaßen einen „Mehrwert“ gegenüber der Interpretation der jeweils einzelnen Sätze darstellt. Solche inhaltlichen Relationen gelten gemeinhin als das geeignete Beschreibungsmittel für (lokale) Kohärenz, was sich auch in der Definition von Bußmann (2002) zeigt:

Semantisch-kognitiver Sinnzusammenhang eines Textes, darstellbar z.B. in Form semantischer Netze aus Konzepten und Relationen. Lokale K.Kohärenzlokal besteht satzintern und zwischen benachbarten Äußerungen, globale K.Kohärenzglobal konstituiert das Textthema bzw. die Textfunktion aus semantisch-pragmatischen Makrostrukturen. (…)

Ist die grundsätzliche Eignung des Relations-Begriffs weitgehend unumstritten, so scheiden sich die Autoren freilich bei der konkreten Ausgestaltung, d.h. bei der Angabe eines konkreten Inventars von Kohärenzrelationen, die in Texten auftreten können, und ihrer jeweiligen Definitionen. Auf einen recht einflussreichen Vorschlag, die Rhetorical Structure Theory Rhetorical Structure Theory (RST) (Mann u. Thompson, 1988), werden wir in Kapitel 10genauer eingehen.

Verbindungen zwischen Gedanken

Ein interessanter Ansatz zur Festlegung einer Menge von Kohärenzrelationen stammt von Kehler (2002), der sich auf den Philosophen David Hume beruft, welcher drei Gruppen möglicher „connections among ideas“ vorgeschlagen hatte:

Resemblance: Es werden die Gemeinsamkeiten, Unterschiede oder das Verhältnis der Generalisierung / Spezialisierung zwischen zwei Aussagen herausgestellt. Beispiel:(2.11) Meine Freundin Mona hat sich ein neues Mountainbike gekauft. So eins fährt auch ihr Bruder schon seit zwei Jahren.

Cause-Effect: Eine Aussage wird als Grund, die andere als Folge interpretiert. Beispiel:(2.12) Meine Freundin Mona hat sich ein neues Mountainbike gekauft. Jetzt ist sie total glücklich.

Contiguity: Teile derselben Situation werden beschrieben und als zusammengehörig interpretiert, z.B. als temporal aufeinanderfolgend. Beispiel:(2.13) Meine Freundin Mona hat sich ein neues Mountainbike gekauft. Sie hat sofort eine Tour durch das Sauerland unternommen.

Читать дальше

Abbildung 2.1:

Abbildung 2.1: