1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 Nicht, weil es die meisten Airbags hat, sondernweil die verschiedenen Sicherheitssysteme optimal zusammenwirken, um die Insassen zu schützen … Es unterstreicht nicht nurdas fließende Coupé-Design, sondernsorgt auchfür mehr Sicherheit. Auchmit offenem Dach macht das Fahrzeug es einem Dieb außergewöhnlich schwierig … (Direct Marketing-Prospekt Volvo)

Bei einer konditionalenVerknüpfung wird eine sachliche Voraussetzung mit einer sachlichen Konsequenz fest verbunden. Prototypisch für solche Bedingungsgefüge ist das Verknüpfen durch konditionale Konjunktionen (z.B. wenn , falls ).

Ein Konditionalverhältnis kann jedoch auch ohne konditionale Konjunktion o.ä. auskommen und nur durch Verberststellung im bedingenden Satz ausgedrückt werden (z.B. Wird ein Unfall mit einem neueren Volvo innerhalb von 100 km um Göteborg gemeldet, werden unsere Forscher sofort vom Rettungsteam benachrichtigt … ). Zudem gibt es eine Vielzahl von Umschreibungen des Bedingungsverhältnisses, die Konditionalität textuell explizit machen (z.B. Vorausgesetzt, dass (…) – Daraus folgt, dass (…) ).

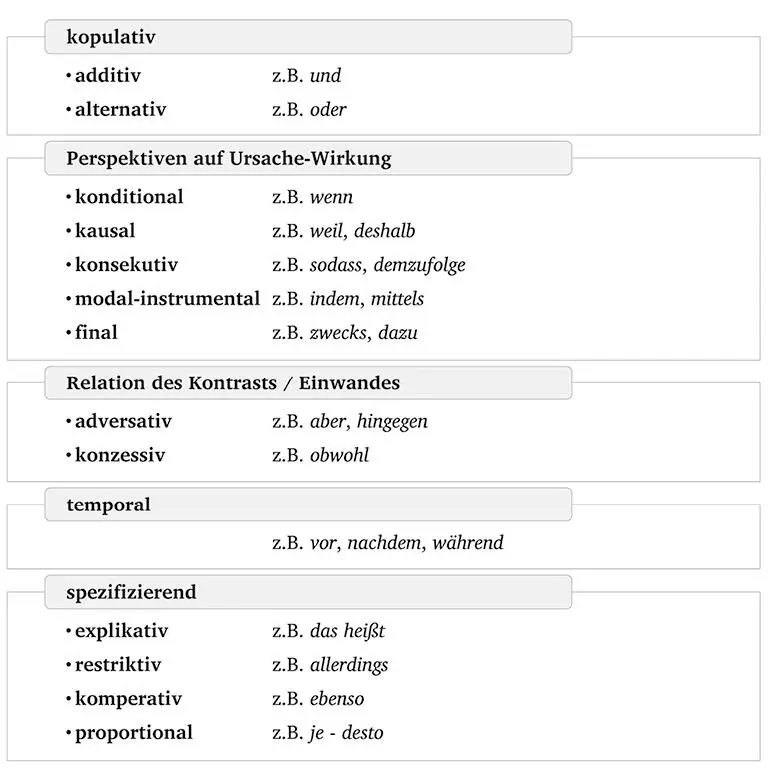

Auf der Interpretation einer konditionalen Beziehung basiert auch die Verwendung kausaler, konsekutiver, modal-instrumentaler und finaler Konnektoren, während adversative und konzessive Verknüpfungshinweise die umgekehrte Perspektive kennzeichnen als Gegensätze oder Einwände.

Als im engeren Sinne kausalwerden Relationen bezeichnet, in denen sich eine potentielle Bedingung eines konditionalen Verhältnisses auf einen tatsächlichen Sachverhalt bezieht. Es handelt sich also um wirkliche Gründe, nicht nur mögliche oder gedachte, die zum Verständnis des Rezipienten angeführt werden. Eine kausale Bedeutung haben Subjunktionen wie weil oder da , die Konjunktion denn , Adverbien wie deswegen , daher , demgemäß , Präpositionen wie wegen , aufgrund u.v.m.

Wird ein Sachverhalt demgegenüber nicht als Ursache sondern als Folge markiert, liegt eine konsekutiveVerknüpfung vor. Als konsekutive Relationshinweise kommen beispielsweise demzufolge , somit , infolgedessen oder so dass in Frage.

Modal-instrumentaleKonnektoren wie die Subjunktionen indem , dadurch dass, ohne zu , die Präpositionen mittels, mithilfe von, ohne oder die Adverbien damit, dafür, dazu kennzeichnen eine Mittel-Zweck-Beziehung. Auf einer Mittel-Zweck-Relation basiert auch das finaleBedeutungsverhältnis, das die Aussage im Hinblick auf das verfolgte Ziel, das Motiv oder die angestrebte Wirkung einer Handlung anschließt (z.B. zwecks, damit, um zu, dazu ).

AdversativeTextverknüpfung entsteht durch das Thematisieren eines Kontrasts, also der Gegensätzlichkeit von zwei Sachverhalten. Das Vorliegen dieses Verknüpfungstyps kann durch Formen wie entgegen, indes, wohingegen, allein, vielmehr, hingegen oder aber angezeigt werden.

KonzessiveKohäsion entsteht durch die Korrektur einer Erwartungshaltung, die durch ein konditionales Verhältnis vorgegeben ist, und kann insofern als ein Sonderfall der Begründung angesehen werden, als sie einen Grund angibt, der nicht handlungsbestimmend geworden ist. Zu den Formen, die eine konzessive Relation kennzeichnen können, zählen: obwohl , trotz allem , dennoch oder abgesehen von .

Bei einer temporalenVerknüpfung werden Aussagen zueinander in eine zeitliche Beziehung gesetzt. Diese kann vorzeitig (z.B. nach, nachdem, worauf, anschließend ), nachzeitig (z.B. vor, bevor, vorher, früher ) oder gleichzeitig (z.B. während, wenn, seit, wann, solange ) sein.

Durch spezifizierendeKonnektoren können erläuternde Informationen an Aussagen angeschlossen werden, entweder explikativ, indem der vorangehende Sachverhalt durch weitere Einzelheiten näher erläutert wird (z.B. insofern (als), das heißt, nämlich, also ), oder restriktivdurch die Einschränkung der Gültigkeit einer Äußerung (z.B. außer, außer dass, außer wenn, abgesehen von, es sei denn, allerdings ).

Kohäsion kann schließlich hergestellt werden durch vergleichendeRelationshinweise. Hierzu gehören einerseits komparativeKonnektoren, die Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen zwei Sachverhalten herstellen (z.B. genauso, ebenso, ähnlich, entsprechend ), andererseits proportionaleKonnektoren, die zwei Sachverhalte graduierend aufeinander beziehen (z.B. in dem Maße, wie, je – desto ).

Aus textlinguistischer Perspektive sind Konnektoren also als relationsherstellende Einheiten zu verstehen, die einen metakommunikativen Status gegenüber der Vorgänger- und Nachfolgeinformation haben und somit der Steuerung des Textverständnisses dienen. In stilistischer Hinsicht ist relevant, dass für manche Konnektoren Sonderstellungen charakteristisch sind, vor allem Versetzungen von sonst syntaktisch gebundenen Ausdrücken an die Satzspitze. Dadurch können Informationen besonders auffällig hervorgehoben und die Aufmerksamkeit des Rezipienten gesteuert werden. Häufig treten derart steuernde Konnektoren deshalb in Verbindung mit bestimmten Textsorten, Textfunktionen und Textmustern auf. Ein Beispiel dafür sind Leitartikel, die durch die kommunikative Funktion ‚Meinungsbildung‘ und die ausgeprägte Verwendung argumentativer Muster gekennzeichnet sind (vgl. Kap. 3.3.2. und Kap. 4.3).

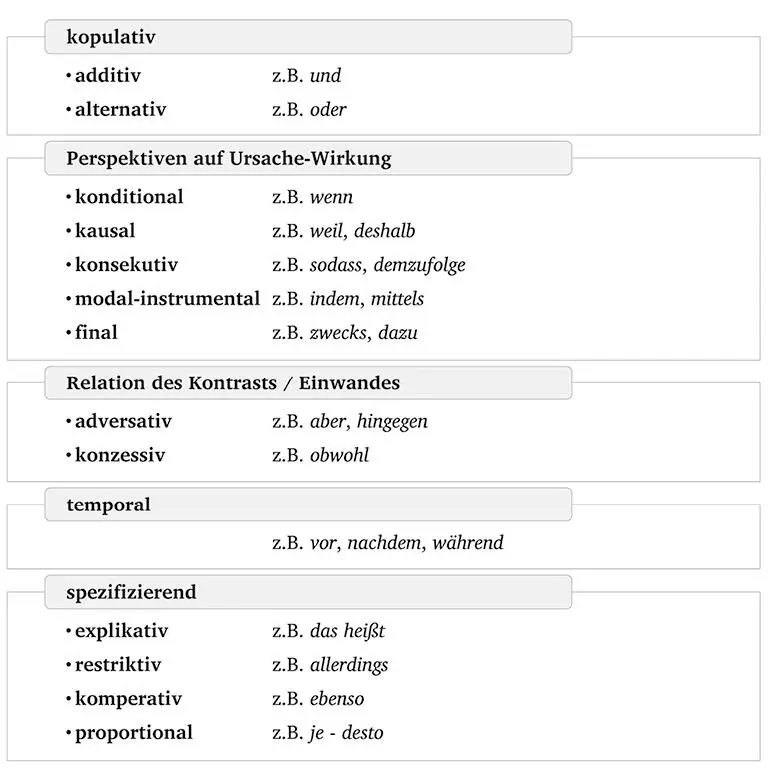

Die folgende Abbildung zeigt einen Überblick über die verschiedenen Bedeutungsgruppen der Konnektoren (vgl. Abb. 7):

Abb. 7:

Abb. 7:

Bedeutungsgruppen von Konnektoren

Tempus-, Modus- und Diathesenkonstanz

Textkohäsion entsteht auch durch Tempus, Verbmodus und Diathese, deren Zeichen an jedem finiten Verb kodiert sind. Es geht um Informationen über den zeitlichen Zusammenhang von Aussagen im Text, die subjektive Stellungnahme des Produzenten/Senders zu dem durch die Aussage bezeichneten Sachverhalt bzw. zur Wirklichkeit des Gesagten und zur Quelle der Aussage, außerdem um Alternativen in der Darstellungsweise des Geschehens, die Möglichkeit zur Umkehrung der Handlungsrollen und zur Verschweigung der handelnden Person.

In Bezug auf das Tempusgilt es als charakteristisch für eine textorientierte Perspektive, die Wahl der Tempusform nicht allein auf die zeitlichen Verhältnisse der im Text stehenden Aussagen zu beziehen, sondern auch das sog. Tempusregisterzu berücksichtigen. Der Begriff des Tempusregisters geht auf Weinrich9 zurück, der zwischen den beiden Tempusregistern ‚Besprechen‘ und ‚Erzählen‘ unterscheidet: Besprechende Tempora(Präsens, Perfekt und Futur) legen dem Leser eine „gespannte“ Rezeptionshaltung nahe, während Erzählende Tempora(Präteritum und Plusquamperfekt) dem Leser zu verstehen geben, dass die Rezeptionssituation insofern „entspannt“ ist, als signalisiert wird, dass die Erzählung erst als Ganzes eine abgeschlossene Einheit bildet und Reaktionen des Lesers aufgeschoben sind. Wird über längere Textabschnitte ein Tempusregister beibehalten, bewirkt dies eine deutliche kohäsive Verknüpfung. Wird das Tempusregister gewechselt, entstehen textuelle Einschnitte, die Übergänge zwischen unterschiedlichen Textteilen – zwischen ereignisbezogener Erzählung und situationsbezogenem Diskurs – anzeigen, z.B.:

Читать дальше

Abb. 7:

Abb. 7: