Krause, Wolf-Dieter (Hrsg.): Textsorten. Kommunikationslinguistische und konfrontative Aspekte. Lang, Frankfurt am Main 2000.

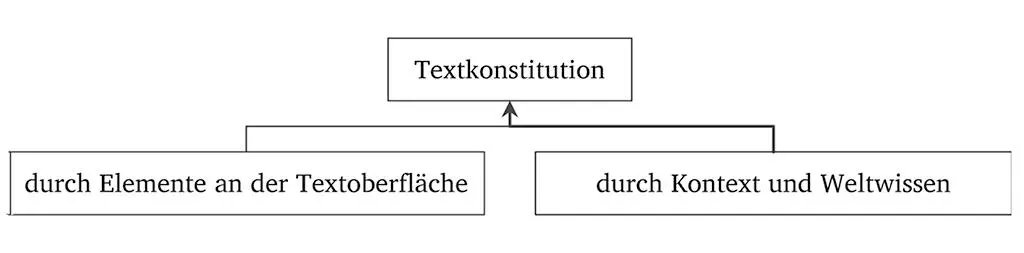

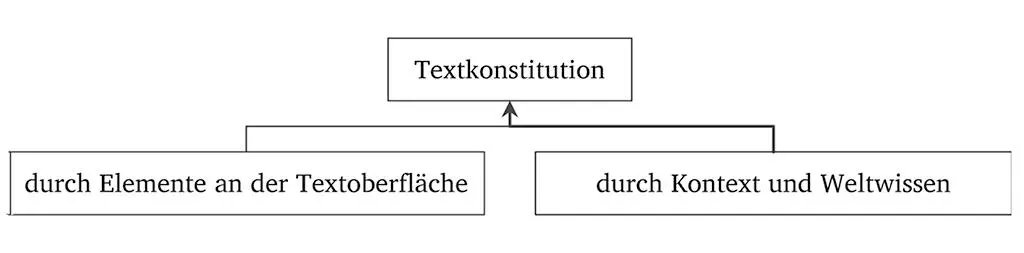

Zur Textkonstitution tragen eine Reihe von verschiedenen Faktoren bei, die bereits in Verbindung mit Verknüpfungshinweisen und Hinweisen auf die thematische Zusammengehörigkeit genannt wurden und traditionell in Zusammenhang mit den Begriffen ‚Kohäsion‘ und ‚Kohärenz‘ stehen. Prinzipiell werden diese bedingt durch Elemente an der Textoberfläche und Wissensbestände, die sich aus dem Kontext und dem Weltwissen des Rezipienten ergeben (vgl. Abb. 6).

Abb. 6:

Abb. 6:

Faktoren der Textkonstitution

Textkonstitution durch grammatische und lexikalische Elemente an der Textoberfläche: Kohäsion

Einen wesentlichen Beitrag zur Textkonstitution können grammatische und lexikalische Elemente an der lesbaren Textoberfläche leisten. Obwohl sie natürlich zu einzelnen Sätzen und Satzteilen gehören, bezieht sich ihre Funktion auf die Ebene des Textes, denn sie erlauben Schlüsse über den Zusammenhang der Einzelsätze.

Beruht der Textzusammenhang auf textuellen Zeichenbeziehungen, die an grammatische Funktionswörter und -zeichen gebunden sind – dazu gehören vor allem diejenigen Wortarten, die mehr oder weniger abgeschlossene Klassen bilden – liegt grammatische Kohäsionvor. Sie bildet die grammatikalische Grundlage für die Verknüpfung von Sätzen zu Texten.

Pro-Formen

Als häufiger und deshalb zentraler Typ der Kohäsionsherstellung gilt im Deutschen eine spezifische Form der Wiederaufnahme, die Verknüpfung durch Pro-Formen. Dafür muss jeweils ein Ausdruck vorhanden sein, der den Satz rückwärts, d.h. zum Vorgängersatz bzw. -teilsatz anschließt (Substituens) und einer, der die Möglichkeit eröffnet, einen Nachfolgesatz bzw. -teilsatz anzuhängen (Substituendum). So zeigt etwa das folgende Beispiel eine durchgehende pronominale Verkettung, die erheblich zur Konstitution des Textes beiträgt:

Es war einmal eine kleine, süße Dirne j, die jhatte jedermann klieb, der ksie jnur ansah, am allerliebsten aber ihre jGroßmutter l; die lwusste gar nicht, was sie lalles dem Kinde jgeben sollte. Einmal schenkte sie lihm jein Käppchen von rotem Sammet, und weil ihm jdas so wohl stand und es jnichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen j. („Die besten Märchen der Gebrüder Grimm“ 2001, S. 113 [Indizes zur Identifikation von Referenten nicht im Original])

Pro-Formen sind kurze Stellvertreterwörter, die auf andere Elemente des Textes verweisen, um einen semantischen Zusammenhang zu signalisieren. Typische Vertreter sind Pronomina, die in der Regel mit dem Ausdruck, den sie vertreten, in Genus und Numerus übereinstimmen. Für den entsprechenden Vorgang hat sich der Terminus ‚Pronominalisierung‘ etabliert, er bezeichnet die Vertretung eines sprachlichen Ausdrucks durch ein referenzidentisches Pronomen.1

Den Begriff ‚ Referenz‘ haben Halliday/Hasan (1976) für die Funktion der Personal- und Demonstrativpronomina eingeführt. Er bezieht sich darauf, dass zwei- oder mehrmals auf denselben außersprachlichen Gegenstand oder Sachverhalt Bezug genommen wird, wobei zwischen einer Pro-Form und ihrem Bezugselement sog. „Koreferenz“ (also ein eindeutiger referentieller Bezug) besteht.

Hinsichtlich der Verweisrichtung sind prinzipiell außersprachliche von innersprachlichen Verweisen zu unterscheiden. Letztere fungieren textverknüpfend und sind damit phorische Verweise, während die zuerst genannten deiktisch zu interpretieren sind. Deiktischfungieren in Texten etwa selbständig gebrauchte Pronomina.2 Sagt im Falle eines Autokaufs ein Sprecher zu seinem Gegenüber beispielsweise Ich nehme diesen hier und zeigt bei dieser Äußerung gleichzeitig auf ein bestimmtes Fahrzeug, so wird er auf jeden Fall verstanden. Möglicherweise versteht der Hörer durch die Wahl des Maskulinums ‚Ich nehme diesen Wagen hier‘ oder auch etwas anderes wie ‚Ich nehme diesen BMW hier‘, denn es gibt in einer solchen Situationen kein Substantiv, das eindeutig als das Bezugssubstantiv identifiziert werden kann. Weil mit dem Pronomen eindeutig auf einen bestimmten Gegenstand referiert wird, kann auch die Genuswahl zweitrangig sein: z.B. Ich nehme dieses hier (‚Ich nehme dieses Auto hier‘). Beim selbständigen Gebrauch erhält das Pronomen also seine grammatischen Eigenschaften (insbesondere Genus und Numerus) nicht durch eine formale Korrelation mit einem Bezugsausdruck, sondern aus anderen Quellen wie den Eigenschaften des Bezeichneten (vgl. Eisenberg 2006b, S. 167f.). Im Rahmen der Textanalyse sind solche Ausdrücke, bei denen sich das, was sie bezeichnen, nur unter systematischem Bezug auf die Äußerungssituation interpretieren lässt, also als deiktische, als außersprachliche Verweise einzustufen. Sie haben in der Regel die Neuorientierung des Adressaten auf ein Objekt, einen Sachverhalt usw. zum Ziel. Deiktisch gebrauchte Ausdrücke haben eine zeigende Bedeutung.3 Sie werden organisiert mithilfe des Begriffs ‚ Origo‘, der die in Raum und Zeit situierte Äußerungssituation bezeichnet. Die Origo ergibt sich durch den Sprecher ( ich ), der an einem bestimmten Ort ( hier ) und zu einer bestimmten Zeit ( jetzt ) spricht. Diese urdeiktischen Ausdrücke ich , hier und jetzt bilden jeweils die Zentren eines Systems von Deiktika, die Personaldeixis, die Raumdeixis und die Zeitdeixis, die die Person-, Raum- und Zeitstruktur von Äußerungen betreffen.

Zur Textverknüpfung tragen Pronomina mit phorischerFunktion4 bei, weil sie auf Elemente innerhalb eines Textes verweisen. Beim phorischen Gebrauch wird die Form eines Pronomens von der Form eines anderen Elements, i.d.R. eines Substantivs bestimmt: z.B. An der Ecke stand Niklas . Ersah gestresst aus. Hier hat das Pronomen eine kontextgebundene Wortbedeutung. In Bezug auf die Richtung des Verweises bzw. der Verknüpfung können dabei zwei Varianten unterschieden werden: Geht der Bezugsausdruck wie im oben genannten Beispiel dem Pronomen voraus, liegt eine anaphorische Verknüpfung vor. Folgt der Bezugsausdruck dem Pronomen, wird dies als kataphorische Verknüpfung bezeichnet.

AnaphorischeElemente beziehen sich auf vorangehende Teile des Textes, während kataphorischeElemente auf nachfolgende Textteile vorausweisen.

Der anaphorische Gebrauch von Pronomina ist weitaus häufiger als der kataphorische. Das liegt vor allem daran, dass kataphorische Pronomina schwerer zu verarbeiten sind als anaphorische, weil zunächst offen bleibt, worauf sie sich beziehen. In kataphorischer Position begegnen Pronomen etwa bei Herausstellungen: z.B. Der ist nett, dein neuer Freund (vs. Dein neuer Freund, der ist nett )

Grammatische Vor- und Rückverweise beziehen sich auf Elemente des gleichen Texts, die zu ihrer Interpretation notwendig sind. Dabei kann der Umfang des Elements, auf das hingedeutet wird, erheblich variieren. Es kann sich um einzelne Substantive handeln, auch um komplexe Nominalgruppen, ganze Sätze oder sogar Satzfolgen. Die meisten grammatischen Vor- und Rückverweise operieren in der näheren Textumgebung, das bedeutet, sie bewirken eine Verknüpfung innerhalb eines Satzes oder von Satz zu Satz (z.B. Sebastian war nicht gekommen, das ärgerte mich. ). Eine wichtige Rolle bei der Textverknüpfung spielen Personalpronomina, wenngleich nur die Personalpronomina der 3. Personanaphorisch oder kataphorisch verknüpfen können. Charakteristisch für die Personalpronomina der 1. und 2. Person ist eine deiktische Verwendung. Sie wechselt mit der Sprecherrolle: z.B. du bist schuld – nein, du . Die Personalpronomina der 1. und 2. Person bezeichnen die sprechende und die angesprochene Person, die jeweils situationsabhängig variieren. Das heißt, worauf man mit ich und du referiert, ist rein kontextuell fixiert. Es sind außersprachliche Verweise.

Читать дальше

Abb. 6:

Abb. 6: