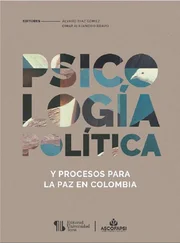

1. El papel de la sociedad civil debe consistir en primer término en no permitir que cualquier arreglo o pacto redunde en beneficio del sistema gamonal-clientelista-corrupto.

2. Evitar que un presunto acuerdo político signifique la consolidación de la descomposición social y la intolerancia.

3. Que se busque una solución viable a la cuestión social, especialmente reconocer el derecho de los campesinos a la propiedad de la tierra y, en consecuencia, realizar una reforma agraria integral con formas cooperativas, sociales, comunitarias y personales de tenencia de la tierra.

4. Admitir que la paz no es el resultado de ningún acuerdo sino la construcción de un ambiente social de tolerancia, de respeto al distinto y de justicia social.

5. Desvalorizar el lenguaje agresivo de ambas partes y favorecer una cultura crítica que analice los problemas con objetividad.

6. Que se propenda hacia la creación las bases de una sociedad democrática, especialmente, los desarrollos de la cultura que favorezcan la integración social, la superación de la discriminación y la educación para todos con niveles de calidad adecuados. (Botero, 2001, pp. 347-348, énfasis agregados).

Como puede verse, muchos de estos aspectos que están en el acuerdo de La Habana van marchando, pero muchos otros están en construcción, y otros, en claro peligro de perderse. Es deber de la ciudadanía, por medio de la participación, como recomendaba ese genio de las letras que es José Saramago, luchar porque lo pactado se cumpla y se materialice, para así hacer realidad la utopía de la paz en Colombia.

Actividad

Lea el texto y tome notas personales sobre los distintos conceptos.

Investigue qué son las cátedras de paz que se vienen implementando en algunas regiones del país.

Reflexione sobre cómo las cátedras de paz pueden contribuir al incremento de la cultura política en la universidad.

Escriba un ensayo de 1500 palabras sobre la importancia de la cultura política para la democracia.

Tema 2. Contrato social y paz mundial

Objetivos: a) abordar el concepto de contrato social y su relación, desde el punto de vista de Kant, con los tratados entre Estados y b) determinar la importancia de concebir la paz como una idea regulativa para el accionar de los gobiernos y los pueblos.

Texto

Immanuel Kant y el derecho internacional

Presentación

El texto La paz perpetua de Immanuel Kant, de 1795, esto es, más de 200 años atrás, por paradójico que parezca, solo nos muestra la pervivencia del filósofo alemán entre nosotros o, en pocas palabras, su inmortalidad. Decía Miguel de Unamuno, al referirse al hambre de inmortalidad humana:

Si al morírseme el cuerpo que me sustenta, y al que llamo mío para distinguirme de mí mismo, que soy yo, vuelve mi conciencia a la absoluta inconsciencia de que brotara... entonces no es nuestro trabajado linaje humano más que una fatídica procesión de fantasmas. (De Unamuno, 1983, p. 65)

De acuerdo con esto, Kant tiene su inmortalidad asegurada, pues sus aportes a la teoría del conocimiento, a la ciencia, a la ética, a la estética, etc., son ya herencia común para la historia del pensamiento. Mi objetivo en este texto es mostrar el legado que Kant dejó al derecho internacional.

Mostrar hoy la preocupación que tuvo Kant por el derecho internacional, por la convivencia mundial, está a la orden del día, en especial, cuando en estos últimos años —después del ataque de Estados Unidos a Irak, sin el consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y el intervencionismo en Medio Oriente— se ha venido hablando de la crisis (o la muerte) del derecho internacional. De tal forma que ese anhelo kantiano por un orden mundial en paz es una utopía aún inconclusa. Por eso es que Kant es, sin duda, un precursor de las actuales instituciones internacionales de derecho público.

Kant y el derecho internacional

El asunto de una paz cosmopolita fue tratado en varias obras de Kant, entre ellas Idea de una historia universal en sentido cosmopolita (1784), La paz perpetua (1795), que es donde mejor trata el tema, y, por último, la Metafísica de las costumbres (1797), en una de las partes referidas a la doctrina del derecho, conocida también como «Principios metafísicos de la doctrina del derecho». Kant sabía que esa paz perpetua no se alcanzaría definitivamente, pues tal anhelo era un ideal y, como todo ideal, lo máximo que podemos hacer es acercarnos a él. Por eso al final de los «Principios metafísicos de la doctrina del derecho» sostiene:

No se trata de saber si la paz perpetua es posible en realidad o no lo es, ni si nos engañamos en nuestro juicio práctico cuando opinamos por la afirmativa, sino que debemos proceder como si este supuesto, que tal vez no se realizará, debiera, no obstante, realizarse. (Kant, 1968, p. 196)

Si bien al parecer no hay mucho optimismo sobre la posibilidad de la paz, Kant sostiene en La paz perpetua que la naturaleza dirige al hombre hacia ese fin. Cuando Kant se pronuncia sobre la garantía de la paz perpetua sostiene:

Quien suministra esa garantía es nada menos que la gran artista de la naturaleza […] en cuyo curso mecánico brilla visiblemente una finalidad: producir la armonía a través de la discordia entre los hombres, incluso contra la voluntad de ellos. (Kant, 2016, p. 102)

De tal forma que al ser la paz internacional un fin inmanente de la naturaleza, es decir, un fin al que necesariamente tendería la humanidad, esto solo se puede explicar desde una filosofía de la historia. Toda filosofía de la historia, según Max Horkheimer (1982), filósofo de la Escuela de Fráncfort, tiende a encontrar legalidades que sirvan como instrumento para la realización de ese sentido y de esa razón. Gianbattista Vico fue quien abrió este camino. En Kant se cumplen plenamente estos requisitos que da Horkheimer. Entonces, emprendamos el camino desde la naturaleza hasta esa federación de Estados organizados y hacia esa ciudadanía cosmopolita, en la cual el hombre ya está más cerca de ese ideal, de esa utopía inconclusa denominada paz perpetua.

El hombre «sale» de la naturaleza gracias a la razón. La razón es esa chispa que lo lanza más allá de su hábitat natural. El hombre en este estado puede estar de dos formas: en una violencia incontenible o en una pacífica convivencia. Lo cierto es que en tales estados no se puede permanecer. Si el hombre decidiera vivir, sostiene Kant en Idea de una historia universal desde el punto de vista cosmopolita, en la naturaleza, en un estado natural armónico, esa maravillosa facultad, que es la razón, nunca hubiera aflorado ni hubiéramos cosechado sus frutos:

Los hombres, dulces como las ovejas que ellos pastorean, apenas si le hubieran procurado a la existencia un valor superior al del ganado doméstico, y no habrían llenado el vacío de la creación con respecto del fin que es propio de ellos, entendido como naturaleza racional.

Y respecto al segundo estado, al de guerra, sostiene:

¡Agradezcamos, pues, a la naturaleza por la incompatibilidad, la envidiosa vanagloria de la rivalidad, por el insaciable afán de posesión o poder! Sin eso todas las excelentes disposiciones de la humanidad estarían eternamente dormidas y carentes de desarrollo. (Kant, 1964, p. 44)

Para Kant, a pesar de que el hombre quiera vivir en concordia, en paz, en armonía, dentro de la naturaleza, esta lo empuja desde esa inactividad hacia la actividad. Solo de esta forma es posible que el hombre explote, utilice su racionalidad. El paso de la necesidad natural a la libertad no es un salto tranquilo; la libertad trae miles de problemas al hombre: los egoísmos, las envidias, los intereses personales, las rencillas. Pero el surgimiento de estos problemas es necesario, pues solo de esa forma el hombre empieza a escalar el camino desde la animalidad hasta la moralidad; solo así se empieza a obrar por sí mismo: «La naturaleza no parece haberse ocupado, en absoluto, para que (el hombre) viva bien, sino para que se eleve hasta el grado de hacerse digno, por su conducta, de la vida y del bienestar» (Kant, 1964, p. 43).

Читать дальше