—¿A mí? —respondí, turbado—. Gracias, creo que de los chakras ando bien.

En ese momento unos pasos retumbaron en el apartamento. Guardamos silencio.

—¿Oyes eso? —pregunté en voz baja.

—Claro que lo oigo —Teo miró al techo—. ¡Hasta parece que traen botas! Pensé que don Pablito iba a recomendar a los vecinos que no hicieran tanto ruido.

Y así como empezaron, los pasos se esfumaron.

Cené con Teo. Como nos intimidaba el enorme comedor, más propio para el archiduque de Austria, terminamos en la mesa de la cocina; luego me fui a dormir, escuchando en el radiocasete mis mezclas de The Police y Eurythmics. El día había sido delirante aunque ésa sería la norma mientras viviera en el Begur.

Estimada A, en este punto debo hacer una pausa para hacer una confesión. Le he mencionado algunas cosas “paranormales” como la sensación de ser observado, las puertas del clóset que se abrían solas; el ruido de pasos; las manchas frente a la chimenea y la visión de la anciana con llagas en el ascensor, pero (aquí viene la confidencia) a pesar de esto, seguía siendo escéptico. Según yo, todo tenía una explicación. La realidad era tan dura que me parecía un despropósito que además hubiera otra realidad fantasmal con gente que ya ni siquiera era gente. Aunque mis creencias cambiarían pronto.

Al día siguiente mi padre se fue al trabajo y yo aproveché para visitar a mis nuevos amigos. Desarrollé cierto repelús al elevador y preferí las escaleras; además, sólo debía bajar al tercer piso. Toqué la puerta del 301 y abrió a una mujer gorda con más pintura en mejillas y párpados que un mural de Diego Rivera. La reconocí, fue la que me abrazó en mi salvamento y me dio el té y un bolillo. Pregunté por Requena.

—¡Eres el muchachito español! —exclamó la mujer—. ¿Cómo sigues, mijo?

Murmuré que bien.

—¡Siempre he dicho que el maestro es un peligro! —la mujer emanaba un fuerte olor a perfume y brandy—. ¡Un día va a matar a cualquiera de nosotros! Espero que lo refundan en un manicomio. Pero no te quedes ahí, mijo, ándale, pasa…

Entré. Como todos los apartamentos del Begur, ése era también espectacular y con un toque siniestro. Techos con doble altura, arañas de cristal, adornos de yeso en forma de racimos de uvas. El lugar estaba atiborrado de una absurda cantidad de mesas, taburetes, sillones, percheros, vitrinas con un centenar de pastorcitos de mayólica, alfombrillas, lámparas de pie. Unas espesas cortinas de terciopelo enmarcaban un gran piano negro. Sobre las mesas había fotografías de Requena en distintos grados de crecimiento, como una remolacha en desarrollo. Las había desde bebé, en un ensamble de gestos: berrinche, serio, pensativo. Otras haciendo la primera comunión o recibiendo un premio escolar de oratoria. En ninguna foto sonreía, Requena siempre fue un hombrecito regordete y circunspecto. Del padre, no había señales.

—¿Quieres un té? ¿Galletitas? —preguntó mi robusta anfitriona—. Mírate, estás tan paliducho. Seguro tienes fiebre. A ver… acércate.

—Por Dios, madre, deja de atosigar a mi invitado —apareció Requena. Detrás de él estaba Conde, con pantalones de mezclilla desteñidos. Me saludó.

—No, no tiene fiebre… ¡Y es muy guapo! —dictaminó la señora.

—¿Y? ¡No viene a pedir mi mano! —se quejó Requena—. De verdad, madre, apreciaría que dejaras de estrujar las mejillas de mi invitado, tampoco es un cachorro.

—Bebé, ¡siempre tan bromista! —rio la enorme mujer—. Les voy a preparar alguito para comer. Unos chilaquiles… sí comes eso, ¿no? Eres medio mexicano, eso oí, le pondré poquito chile, para darle su saborcito. Te va a gustar.

Requena me tomó del brazo para llevarme a su habitación, cruzamos un pasillo tapizado con imágenes religiosas de mártires sangrantes.

—Perdona a mi madre, es algo intensa —suspiró Requena—. Así son los artistas, ¿sabías que es pianista?

—Maestra de piano —aclaró Conde, de inmediato—. Da clases a escuincles de primaria y les enseña a tocar “Los changuitos” y el “Himno a la alegría”.

—¿Tienes que estar criticando lo que digo siempre? —bufó Requena.

—¿Y tú tienes que estar diciendo siempre mentiras? —se defendió Conde.

—Mi madre fue concertista —aseguró el grueso chico—. Flor del Toro, la promesa de su generación. Una vez tocó en el Palacio de Bellas Artes, pero luego tuvo problemas de salud… es una larga historia, ven, éste es mi cuarto.

—Tío, esto es flipante —exclamé y traduje al mexicano—. Es padrísimo.

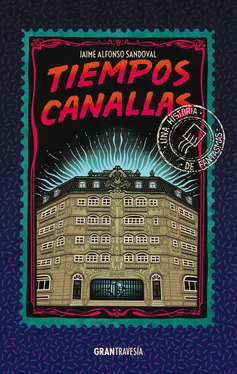

La habitación de Requena tenía de todo; desde libreros surtidos con enciclopedias, novelas de la colección: “Elige tu propia aventura”, libros de Asimov, revistas, algunas que conocía como Ajoblanco, Makoki. Además había una vitrina con juguetes: Simón Dice, naves de Star Wars, figuritas de gremlins y un Atari con varios cartuchos (vi Pong y Asteroids). Había además una colección de estridentes revistas Duda, lo increíble es la verdad, con algunos títulos extraños como: “Umbríos, ¡esos misteriosos vampiros que viven en nidos debajo de nosotros!”, y mostraba una portada llena de sombras con afilados colmillos; y en otra aparecía el planeta partido y dentro un monstruo; el título anunciaba: “¿Vivimos sobre un huevo cósmico? Ovología, la enigmática anticiencia”. Finalmente, detrás de un escritorio estaba un tablón de corcho con una fotografía del tétrico Edificio Begur. Al lado algunos planos amateurs, croquis, mapas y ficheros.

—Es parte de mi investigación —mostró Requena con orgullo—. Digamos que es el work in progress de mi libro: la historia del Begur. Este edificio es un arcón de historias apasionantes. Mínimo ganaré el premio Pulitzer.

—El Pulitzer es premio para gringos —aseguró Conde—. Y tú naciste en Tlalnepantla.

—¡Entonces ganaré reconocimiento y dinero! —agregó Requena, irritado.

—¿Y esto qué es? —señalé una especie de organigrama, con decenas de recuadros y anotaciones en letra diminuta.

—Ah, es el árbol inquilinar del Begur —Requena señaló nombres—. Es como un árbol genealógico de famosos que vivieron en el edificio. Desde que se inauguró en 1922 el Begur usó su oscura belleza para atraer a celebridades. Al principio fue el edificio de moda en la ciudad, aquí se hacían las mejores fiestas, compitió con el Club Vanguardias.

—Vivió gente súper importante —acotó Conde.

—Diplomáticos, toreros, tiples y vicetiples, políticos —asintió Requena y mostró un directorio con fichas de personajes—. Por aquí pasaron pintores, periodistas, actrices de teatro y de cine mudo. Alquiló un apartamento la mismísima Lupe Vélez antes de irse a Hollywood, donde se suicidó en la plenitud de su belleza cuando supo que sería madre soltera. Yo digo que Lupe se llevó algo del Begur. Porque este edificio tiene una influencia maligna que ataca a personas sensibles.

Me pasó el recorte con una fotografía de Lupe Vélez, una mujer de piel pálida de alabastro y acuosos ojos como pozos de petróleo.

—Hay muchos personajes célebres en mi libro —aseguró Requena.

—Reque dice que algunos siguen aquí —dijo Conde, misteriosa—. Como fantasmas.

—Espectros —aclaró Requena—. Hay al menos cuatro presencias en el Begur —el chico mostró otro plano más pequeño que decía “zonas de rastros de fulgor”—. Tengo anotados los lugares donde aparecen. ¡El Begur lleva sesenta y cinco años reuniendo dramas y muertes!

—¿Y cómo consigues información? —pregunté—. ¿Te dijo algo don Pablito?

—El conserje no suelta prenda —resopló Conde—. Es lo contrario a todos los conserjes chismosos. Aunque es buena onda, nos ayudó a mis tíos y a mí cuando tuvimos problemas para pagar la renta. Se portó increíble. A mí me cae rebién.

Читать дальше