People Magazine

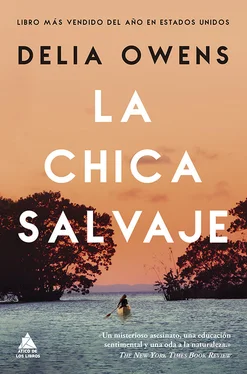

«La nueva gran novela americana […]. Un debut lírico».

Southern Living

«La preciosa novela de Owens es tanto un cuento sobre la madurez como una cautivadora novela de misterio».

Real Simple

«La lectura perfecta para los amantes de Barbara Kingsolver».

Bustle

«Una novela con el ritmo de una vieja balada. Es evidente que Owens conoce los paisajes que retrata íntimamente, desde el barro negro en los porches al sabor del agua salada y el graznido de las gaviotas.»

David Joy, autor de The Line That Held Us

«Una obra llena de lirismo. La profunda conexión de Kya con el lugar que llama hogar y las criaturas que lo habitan atrapará al lector.»

Booklist

«Conmovedora. Una exploración original del aislamiento y la naturaleza desde la perspectiva de una mujer, y una apasionante historia de amor.»

Entertainment Weekly

Para Amanda, Margaret y Barbara:

aquí os digo que,

si nunca os hubiera visto,

nunca os habría conocido.

Os vi,

os conocí,

os quise,

siempre.

1969

Una marisma no es un pantano. Una marisma es un espacio luminoso donde la hierba crece en el agua y el agua fluye hasta el cielo. Donde deambulan lentos arroyos que llevan al astro sol hasta el mar y donde aves de largas patas se elevan con gracia inesperada —como si no estuvieran hechas para volar— contra el graznido de un millar de níveos gansos.

Entonces, en la marisma, aquí y allá, el pantano se desliza hasta profundos lodazales, oculto en pegajosos bosques. El agua de pantano es estanca y oscura al tragar la luz en su cenagosa garganta. En esos cubiles, hasta las lombrices nocturnas son diurnas. Se oyen ruidos, claro, pero, comparado con la marisma, el pantano es silencioso, pues su descomposición es celular. Allí la vida se descompone y apesta y vuelve al mantillo podrido; un regodeo turbador de muerte que engendra vida.

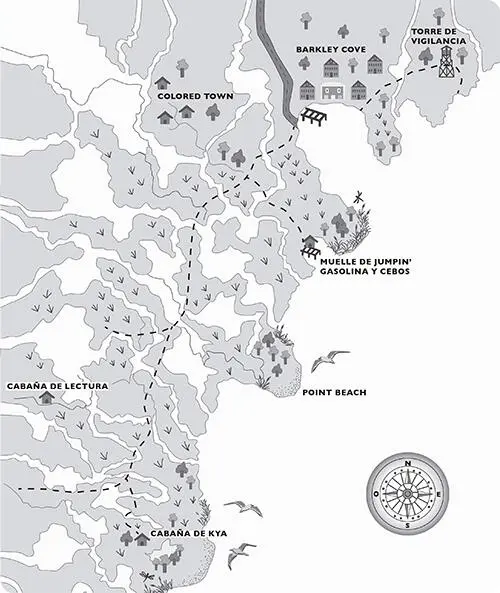

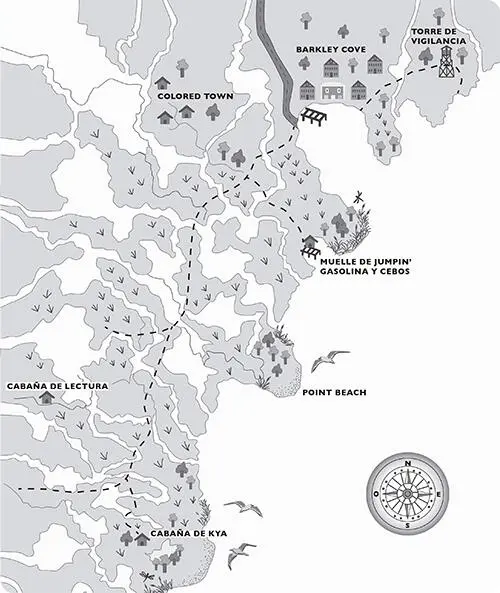

La mañana del 30 de octubre de 1969, el cuerpo de Chase Andrews yacía en el pantano, que lo habría absorbido de forma silenciosa, rutinaria. Que lo habría ocultado para siempre. Un pantano lo sabe todo de la muerte, y no por ello la considera una tragedia, y menos un pecado. Esa mañana, dos muchachos del pueblo fueron en bicicleta a la vieja torre de bomberos y vieron su cazadora vaquera en el tercer tramo de la escalera.

1952

La mañana de agosto ardía con tal calor que el húmedo aliento de la marisma envolvía de niebla los robles y los pinos. Los grupos de palmitos estaban extrañamente silenciosos, excepto por el lento aleteo de las garzas al elevarse desde la laguna. Kya, que entonces tenía seis años, oyó cerrarse de golpe la puerta mosquitera. Desde lo alto del taburete dejó de frotar la suciedad del cazo y lo bajó a la palangana con espuma usada. No se oía nada, aparte de su respiración. ¿Quién había salido de la cabaña? Mamá no. Nunca dejaba que la puerta diera un portazo.

Cuando Kya corrió al porche, vio a su madre con una falda marrón, con los bordes golpeándole los tobillos, que se alejaba con zapatos de tacón por el arenoso camino. Los zapatos de punta cuadrada eran de falsa piel de cocodrilo. Era el único par que tenía para salir. Kya quiso gritarle, pero sabía que no debía despertar a papá; abrió la puerta y se detuvo en los escalones de ladrillo y madera. Desde allí vio la maleta azul que llevaba. Normalmente sabía, con la seguridad de un perrito, que su madre volvería con carne envuelta en grasiento papel marrón o con un pollo con la cabeza colgando. Pero para ello no se ponía los zapatos de cocodrilo ni cogía una maleta.

Mamá siempre miraba atrás desde el camino al cruzar la carretera, y alzaba un brazo para saludar con la mano; luego se metía por el sendero que serpenteaba entre bosques de ciénagas y lagunas con espadañas, y por allí —si la marea lo permitía— llegaba a la ciudad. Pero ese día siguió andando, tambaleándose por los baches. Su alta figura emergía de vez en cuando por las brechas del bosque hasta que, entre las hojas, solo se veían de vez en cuando retazos de su bufanda blanca. Kya corrió hasta el lugar desde donde se veía la carretera; seguro que mamá saludaría allí, pero solo llegó a atisbar la maleta azul —un color inapropiado en un bosque— cuando desaparecía. Una pesadez tupida como el algodón le oprimía el pecho mientras volvía a los escalones para esperarla.

Kya era la menor de cinco hermanos; los demás eran mucho mayores, aunque no sabía sus edades. Vivían con mamá y papá, apretujados como conejos en una jaula, en la tosca cabaña cuyo porche con mosquitera miraba con grandes ojos por debajo de los robles.

Jodie, el hermano más cercano a Kya, pero siete años mayor, salió de la casa y se paró detrás de ella. Tenía sus mismos ojos oscuros y el mismo pelo negro; le había enseñado el canto de los pájaros, el nombre de las estrellas y a manejar la barca entre los juncos.

—Mamá volverá —dijo.

—No sé. Llevaba los zapatos de cocodrilo.

—Las madres no dejan a sus hijos. No es propio de ellas.

—Dijiste que una zorra dejó a sus crías.

—Sí, porque se destrozó la pata. Habría muerto de hambre si hubiera intentado alimentarse ella y alimentar a sus crías. Lo mejor que podía hacer era dejarlos, curarse y, así, luego poder criarlos. Mamá no se muere de hambre, volverá.

Jodie no estaba tan seguro como parecía, pero lo decía por Kya.

—Mamá llevaba la maleta azul, como si fuera muy lejos —susurró ella con un nudo en la garganta.

* * *

La cabaña estaba apartada de las palmeras, que se extendían por llanuras de arena hasta un collar de verdes lagunas, con la marisma en la distancia. Kilómetros de hierba tan resistente que crecía en agua salada, interrumpidos por árboles tan torcidos que adoptaban la forma del viento. Bosques de robles se agolpaban en los costados de la cabaña y protegían la cercana laguna, cuya superficie bullía de la rica vida que albergaba. El aire salado y el graznido de las gaviotas llegaban desde el mar, entre los árboles.

La concesión territorial no había cambiado mucho desde la década de 1500. Las parcelas dispersas de la marisma no estaban delimitadas legalmente, sino dispuestas de modo natural —un arroyo fronterizo aquí, un roble muerto allí— por renegados. Un hombre no construye una cabaña contra una palmera en una ciénaga a no ser que venga huyendo o haya llegado al final de su camino.

La marisma estaba protegida por una costa desgarrada, bautizada por los primeros exploradores como «Cementerio del Atlántico» porque la resaca, los enfurecidos vientos y los bajíos destrozaban los barcos como si fueran forros de papel en lo que acabaría siendo la costa de Carolina del Norte. El diario de un marinero decía: «Bordeamos la costa…, pero no se puede discernir ninguna entrada… Una violenta tormenta nos arrastró…, nos vimos forzados a volver mar adentro para proteger el barco y nuestras vidas y fuimos empujados a gran velocidad por una fuerte corriente… La costa…, al ser cenagosa y de pantanos, nos volvimos a la nave… El desánimo invade a quienes vienen a establecerse en estos lugares».

Читать дальше